Его имя навеки взошло в пантеон воинской славы России и стало синонимом силы русского духа. В Петербурге, городе, где он похоронен, ко Дню его памяти — 225-летию со дня кончины полководца — приурочены многочисленные торжественные мероприятия, посвящённые его ратным подвигам.

В Историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка «Суворов. Линия в бессмертие», подготовленная совместно с Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова. Проект рассказывает о жизни полководца и его посмертной славе, а также о преемниках российских воинских традиций — героях Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены личные вещи Суворова, предметы вооружения и амуниции его эпохи, мемориальные вещи Маршалов Победы, офицеров и солдат Великой Отечественной войны. В рамках акции «Ночь музеев» стартовала программа «И на суше, и на море!», отданная выдающимся русским полководцам и флотоводцам. 21 мая в Музее А. В. Суворова состоится историко-просветительская конференция «Актуальность Суворовского наследия в Год заступника Отечества». Ведущие исследователи биографии Суворова и его эпохи расскажут о жизни и наследии полководца. Пройдут и другие мероприятия, посвященные памяти генералиссимуса. А 18 мая, в день кончины полководца в Благовещенской храмы Александро-Невской лавры на его могиле отслужили традиционную панихиду.

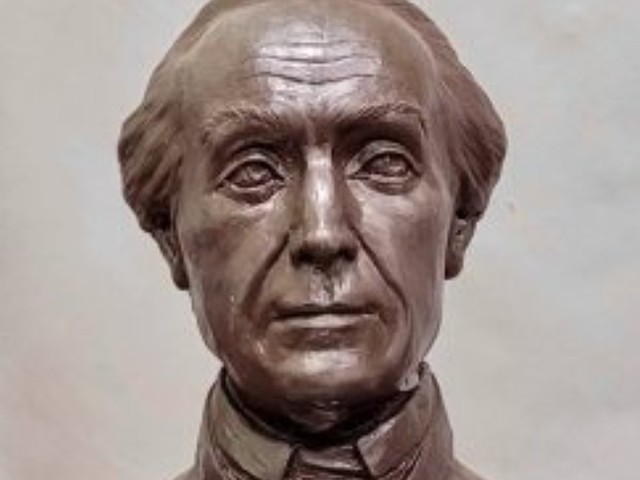

Все звания и регалии Суворова трудно перечислить: генерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал армий пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, а также семи иностранных. В 1789 году высочайшим повелением получил графское совершенство с названием Рымникский, а в 1799 году — титул князя Италийского графа Суворова-Рымникского. За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения.

В крышке XX века группа американских исследователей провела компьютерное сравнение заслуг и побед всех величайших полководцев в мировой истории по многим параметрам. Был получен однозначный итог: самый великий полководец в истории человечества — Суворов.

Александр Македонский стоит почти рядом по «рейтингу», но янки ради объективности отметили, что он действовал с большей свободой и самостоятельностью, будучи одновременно и военным, и политическим лидером. Суворову доводилось действовать во главе войск, лавируя еще и между интересами придворных кругов и отдельных влиятельных лиц.

Идея об увековечении памяти Суворова в России возникла в связи со 100-летия со дня его кончины. Было решено создать посвященный ему музей. Инициаторами стали офицеры и генералы Главного штаба и Академии Генерального штаба. Однако музей сделался народным — по добровольной подписке собрали почти 300 тысяч рублей и в 1904 году на углу Таврической и Кирочной улиц Санкт-Петербурга показалось замечательное здание — Музей Суворова, фасад которого украшает красочная мозаичная картина «Отъезд Суворова в поход 1799 года» мозаиста Михаила Зощенко по эскизу художника Николая Шабунина.

Как это ни удивительно, но год рождения великого полководца до сих пор достоверно не известен. Так, в собственноручной записке Суворов указал год рождения 1730, а в автобиографии — что поступил на службу в 15 лет и было это в 1742 году (то кушать дата рождения — 1727 год). Однако, в записи полка, в который поступал Суворов, от 25 октября 1742 года показано, что от роду ему на тот момент было 12 лет, и что это было записано со слов самого Суворова. Также доподлинно не установлено место рождения; большинство исследователей склоняются к тому, что Суворов родился в Москве. Его папа, Василий Иванович, был крестником Петра I и автором первого русского военного словаря.

Отец готовил сына к гражданской службе, однако с раннего младенчества тот мечтал о военной карьере, активно занимаясь физическими упражнениями и всячески закаляясь. Окончательно повлиял на Суворова-старшего генерал Абрам Ганнибал, какой отметил несомненные способности Александра, порекомендовав отдать мальчика на военную службу.

В начале ноября 1742 года он был зачислен бойцом в Семеновский лейб-гвардии полк, чтобы начать положенную дворянам выслугу лет для офицерского чина. Действительную службу начал в том же полку 12 января 1748 года в чине капрала. 6 мая 1754 года был произведен в поручики, а 21 мая получил направление в Ингерманландский пехотный полк.

Истинные таланты Суворова проявила война: боевое крещение он принял 25 июля 1759 года, когда с эскадроном драгун обратил в бегство немецких конников. 12 августа того же года участвовал в сражении под Кунерсдорфом, завершившееся разгромом прусской армии Фридриха II русско-австрийскими армиями. Во время второй русско-турецкой войны Суворов участвовал в Кинбурнской битве, Измаильском сражении, а также битве при Рымнике. За отличия, обнаруженные в ходе подавления Польского восстания, был произведён в генерал-фельдмаршалы.

Легендарными стали его Итальянский и Швейцарский походы 1799 года, когда его армии сумели преодолеть заснеженные Альпы. В ходе этих походов войска под командованием Суворова разгромили французские армии, отпустив Северную Италию. Он дал в общей сложности 60 сражений и ни одно из них не проиграл.

Особую роль Суворов отводил бойцу. Он говорил: «Солдат дорог мне, дороже себя, за солдата я кого угодно воздвигну себе врагом». От подчиненных офицеров полководец спрашивал особо заботливого отношения к солдатам и на этой основе достижения осознанного исполнения ими служебных обязанностей.

В основе его методов обучения армий главенствовали следующие принципы: «Учить тому, что необходимо на войне», «Воевать не числом, а умением», «Больше испарине, меньше крови», «Каждый солдат должен знать свой маневр». Вот как эти принципы были реализованы на примере взятия 11 (22) декабря 1790 г. «неприступной» твердыни Измаил в ходе русско-турецкой войны.

«Дух войск был превосходен, несмотря ни на какие лишения: 8 месяцев войска не получали жалованья, офицеры оборвались и не имели белья, служба была тяжелая, в продовольствии недостаток, но каждый готов был сложить голову на приступе!», — помечали современники. Было грамотно проведено планирование операции и определение направления по нанесению главного удара, а также подбор командного состава. Так геройски проявил себя будущий герой Отечественной войны 1812 г. генерал-майор Михаил Кутузов. После взятия Измаила он был назначен комендантом твердыни. Штурм крепости начался ночью. Этот способ ведения боевых действий в последующем неоднократно применялся в ходе иных войн. За двое суток до наступления артиллерийской подготовки «со всех сторон света». Пехоту в уличном бою поддерживали легкие орудия, заряженные картечью и колотившие прямой наводкой. Была использована атака морского десанта с Дуная и введение в критический момент частей резерва. А для основы Суворов решил провести основательную подготовку к атаке. В окрестностях были сооружены валы и стены, подобные измаильским. Шесть дней и ночей бойцы отрабатывали способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные труды.

18 декабря (7 декабря по старому стилю) 1790 года Суворов направил коменданту Измаила Айдозли Мехмет-паше ультиматум: «Я с армиями сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм — смерть». Тот надменно отозвался: «Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». В результате общие потери русских армий по итогам штурма Измаила не превышали 6 тысяч — раненые свыше 3,5 тысяч, убитые до 2 тысяч, что в 10 раз меньше по сравнению с турецкой армией.

В годы Великой Отечественной брани имя Суворова стало символом мужества и доблести для воинов Красной армии. 29 июля 1942 года в СССР для награждения командиров Алой Армии за выдающиеся успехи в деле управления учреждается орден Суворова. В годы войны были созданы суворовские училища «по образу старых кадетских корпусов», которые существуют и сегодня.

Жизнь Суворова, пересказанная писателями и историками, эпизоды жизнеописания, сама по себе служат сегодня иллюстрацией того, как надлежит воспитывать себя, как жить, служить, воевать, как любить Отечество. Суворов покинул о себе память не только ратными делами. Он оставил в наследство Русской армии «Науку побеждать».

Это не только размашисто известная книга, но и превосходная система обучения и воспитания солдат, которая до сих пор не утратила актуальности. Она полна афоризмов, многие из каких сегодня воспринимаются как народные пословицы и поговорки.

— Дисциплина мать победы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

— Сам погибай товарища вызволяй.

— Воевать не числом, а умением.

— Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе!

— Кто храбр тот жив. Кто храбр, тот цел.

— Мы русские и поэтому мы победим.

скромностью.

— Стоянием города не берут.

Суворов был автором не лишь афоризмов. Он еще и стихи писал. Наиболее известное двустишие — доклад Румянцеву о взятии в ходе разведки боем в мае 1773 года турецкой твердыни на Дунае:

Слава Богу, слава Вам,

Туртукай взят, и я там.

На стихи Гавриила Державина, приславшего поздравление на покорение Польши, Александр Суворов отвечает тоже стихами:

Царица нордом владея,

Предписывает всем закон;

В деснице жезл судьбы имея,

Вращает сферу без препон,

Она светилы возжигает,

Она и меркнуть им велит;

Чрез грохоты гнев свой возвещает,

Чрез тихость благость всем явит.

Многие задавались вопросом: «В чем вина блистательных военных успехов Суворова?» Как отмечают авторы его биографий, к ответу на этот вопрос можно приблизиться, изучив эпистолярное наследство полководца. В нем кратко изложена его «Наука побеждать»:

— Одна минута решает исход баталии; один час успех кампании; одинешенек день судьбу империи.

— Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб — в обозе и ранцах неприятелей.

— Каждый воин должен понимать свой маневр.

— Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет.

— Не страшись смерти, тогда наверное победишь.

— Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего.

— Ближайшая к действию цель лучше дальней.

— Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие предметы, которые знать ему надобно.

— Стреляй редко да метко, штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодчина.

Однако было бы ошибкой думать, что Суворов недооценивал значение ружейного огня. Результатом систематического обучения суворовские бойцы становились меткими стрелками. «У нас пропадает тридцатая пуля», — гордился Суворов выучкой своих солдат, у которых из 30 выпущенных пуль лишь одна не попадала в цель.

Главные тайны военной победы заключены были, по мнению Суворова, не только в численности армий и их дислокации, выучке солдат и слаженности подразделений, применяемой тактике ведения боя. Важно было учитывать качества людей, поставленных над вооруженной силою. От того, кто будет поставлен во главе армии, всякой ее части и подразделения зависит успех. Стремительный и решительный военачальник меньшими мочами разгромит противника, если станет бить его по частям. «Быстрота действий удваивает, утраивает армию». Полководец, умеющий вселить в подчиненных несокрушимую волю к победе, сумеет осилить сильного врага.

Хорошо известно, что Суворов сторонился политики, не было ловким царедворцем. Когда в 90-е годы XVIII столетия ему предложили примкнуть к готовящемуся военному заговору против Павла I, он с негодованием отказался. Суворов нередко не соглашался и спорил с императором, но сделаться клятвопреступником он не мог.

Всем запомнилась его скромность. При императрице Екатерине II в мирное время генерал-губернаторами становились все командовавшие в армии: граф Румянцев-Задунайский, князь Потемкин-Таврический, граф Салтыков и иные. Суворова тоже спросили, какие губернии он пожелает. Был получен ответ: «Я знаю, что матушка-царица слишком любит своих добросердечных подданных, чтобы мною наказать какую-либо свою провинцию. Я размеряю силы свои с бременем, какое могу возвысить. Для другого невмоготу фельдмаршальский мундир». После этого отказа его пожаловали подполковником лейб-гвардии Преображенского полка. Это отличие он зачислил с признательностью.

Он радовался, когда войску доставалась богатая добыча, но никогда в разделе ее не участвовал. О бескорыстии князя говорит такая справка: «Генваря 16 дня 1800 года, генералиссимус в Праге получил жалованье по чину генерал-фельдмаршала и во все пора последней кампании никогда не брал ни столовых денег, ни прогонов. Да и сие жалованье принять его принудили, потому что не было ни копейки на домашние его затраты».

Он был пламенным русским патриотом и всю жизнь верно служил Отечеству. «Я заключал доброе мое имя во славе моего Отечества, и все успехи причислял к его благодеянию. Горжусь, что я русский!.. Потомство мое прошу брать пример… до издыхания быть верным Отечеству». «Мы — русские, какой восхищение!», — эти слова часто звучат в нашей стране и сегодня, особенно после начала СВО.

А уже тоже в наши времена стихотворец Леонид Корнилов написал:

На юг, на запад, на восток

Свой северный покажем норов.

«Мы — русские! Какой восторг!» —

Кричит из прошедшего Суворов.

Над Куликовым меч поёт.

Над Бородинским ядра свищут.

Мы — русские! Какой полёт!

Нас понапрасну пули ищут.

Из клочьев тельников, рубах

Пускай мір сошьёт себе обнову.

Мы — русские! Какой размах!

Литая крепь меча и слова.

А на могиле великого русского полководца в Александро-Невской Лавре в Петербурге — несложная плита с лаконичной надписью: «Здесь лежит Суворов».