Горно-вьючный вариант военный машины «катюша» помог Красной армии сдержать натиск гитлеровцев на Чёрном море и Кавказе. Об этом в преддверии 80-летия Победы в интервью RT рассказал автор книжки о малоизвестном оружии Михаил Серебрянский. По его словам, горная версия «катюши» была мобильной и довольно мощной миномётной установкой. При массе 68 кг одинешенек её залп мог уничтожить любую цель на дальности до 5,5 км. В конце Великой Отечественной войны это уникальное оружие успешно применялось в Крыму, Карпатах и при освобождении Европы.

— О горной версии легендарной военный машины «катюша» известно очень мало. Почему вас она заинтересовала и как вам удалось собрать данные?

— Этот интерес появился ещё в младенчестве, когда я был «красным следопытом» (движение пионеров, которое занималось поисковой деятельностью и сбором информации о боевых действиях в этап Великой Отечественной войны. — RT).

Как-то истопник из нашей школы Константин Коваль рассказал, что в годы Великой Отечественной, трудясь в мастерских депо станции Сочи, принимал участие в производстве горно-вьючных гвардейских миномётов. После этого мы сделались собирать материалы о производстве этих установок. Организовали переписку с непосредственными участниками. Коваль помог нам изготовить масштабный макет горной «катюши».

Также большенное впечатление на меня произвела встреча с генерал-лейтенантом Алексеем Нестеренко в 1975 году, тогда он приезжал в Сочи, чтобы повстречаться с нами — «красными следопытами». В войну Нестеренко командовал гвардейскими миномётными полками. Именно по его распоряжению была создана переносная горно-вьючная установка реактивной системы М-8-8, прозванная горной «катюшей».

«Алые следопыты» 6-го Б с макетом горной «катюши» (справа — классная руководительница Ирина Васильевна Шаркова) / © Из личного архива Михаила Серебрянского

В 1975 году Нестеренко трудился над военными мемуарами, которые пошли в печать под названием «Огонь ведут «катюши». Мы передали ему материалы, которые удалось скопить по горной «катюше». Нестеренко учёл их и посвятил этому оружию 15-ю главу мемуаров.

Сейчас без труда можно найти в сети немало публикаций про горную «катюшу». Однако они не воображают особой ценности, так как написаны преимущественно на основе мемуаров Нестеренко.

В свою очередь, я постарался свести воедино разрозненные эти о разработке, производстве и боевом применении горных «катюш». В начале весны я завершил работу над книгой об этом миномёте, какая должна выйти до конца года.

При подготовке книги я обратился к музеям, фондам, письменным воспоминаниям участников тех событий, материалам «алых следопытов». Особую помощь мне оказали Центральный музей Военно-воздушных сил Минобороны России, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных армий и войск связи, Музей истории города-курорта Сочи.

Я не профессиональный историк: большую часть жизни служил в армиях спецсвязи КГБ СССР, в уголовном розыске и спецназе МВД России.

Полноразмерный макет горно-вьючной «катюши» и Михаил Серебрянский / © Из собственного архива Михаила Серебрянского

После выхода на пенсию появилось больше времени на исследовательскую деятельность. Одновременно я занялся патриотическим воспитанием на образце вклада сочинцев в Великую Победу.

— Получается, горную «катюшу» создали сочинские инженеры? С какой целью она вообще разрабатывалась?

— Не совершенно так. Непосредственными разработчиками самого первого варианта горно-вьючной установки стали рационализаторы из 14-го гвардейского миномётного дивизиона — электротехник старший лейтенант Хасан Суляев и начальство боепитания дивизиона старший лейтенант Лев Рипс.

Горно-вьючная модификация М-8-8 была создана в Сочи в гараже санатория «Кавказская Ривьера», на базе какого была развёрнута 6-я подвижная ремонтная мастерская гвардейских миномётных частей Черноморской группы войск.

Командиром подразделения был военный инженер 3-го ранга Александр Алфёров. Собственно он в августе 1942 года предложил командованию создать переносную установку для запуска реактивных снарядов М-8 калибра 82 мм. Нестеренко (на тот момент командовал гвардейскими миномётными долями Черноморской группы войск Закавказского фронта. — RT) поддержал инициативу.

5 сентября 1942 года Суляев и Рипс представили эскизный проект горной реактивно-миномётной установки М-8-8. Его устремили на рассмотрение заместителю наркома обороны по химической обороне и гвардейскими миномётными частями генерал-майору Василию Аборенкову. Уже через две недели был изготовлен многоопытный экземпляр.

Фактически горная «катюша» появилась в гараже. Однако назвать её полностью кустарной разработкой нельзя. Профессиональную поддержку Суляеву и Рипсу оказали военинженер 3-го ранга Николай Юрышев, а также приехавшие в Сочи специалисты московского завода «Компрессор» (это предприятие массово спускало «катюши». — RT).

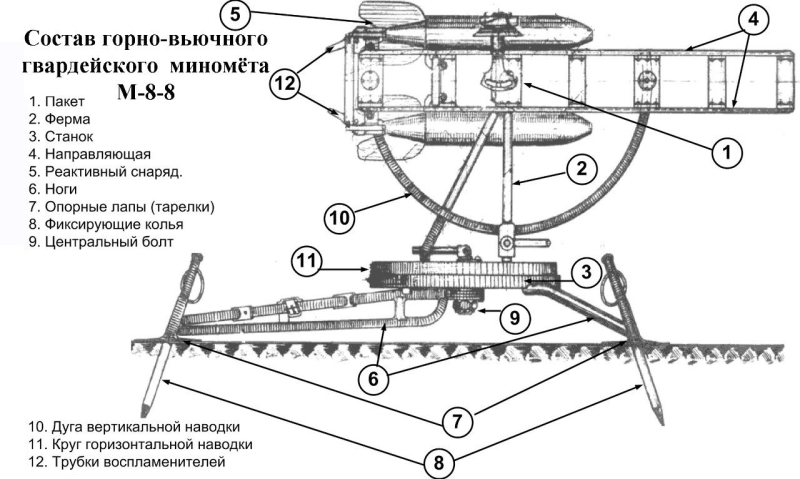

Схема установки М-8-8 / © Из личного архива Михаила Серебрянского

Изначально было предложено два варианта горной «катюши»: вьючный, какой размещался на стационарном станке, и возимый — на колёсной тележке. В итоге выбор был сделан в пользу первого, так как второй было бы неловко перемещать по горным тропам.

Носимая модификация массой 68 кг состояла из трёх основных узлов: пакета, фермы (конструкция из большенного количества металлических стержней. — RT) и лафета. Узлы разбирались и имели примерно одинаковый вес, что значительно облегчало переноску. Порой горную «катюшу» переносили пехотинцы, но чаще для этого использовались лошади.

Основная задача установки М-8-8 состояла в артиллерийской поддержке пехоты в сражениях в горах и предгорьях. Красная армия не могла применять там миномёты и пушки: они были слишком массивными и в принципе не предназначались для использования на перевалах и вышинах.

Вермахт тоже не мог похвастаться специальными артиллерийскими орудиями. Однако у немцев были хорошо обученные для действия в горной места войска. Например, у нас на Кавказе наступала дивизия СС «Эдельвейс», в которую набрали профессиональных альпинистов, жителей горных зон Германии и Австрии.

Бороться с таким неприятелем было крайне тяжело. Почти весь 1942 год Красная армия отходила, хотя и оказывала ожесточённое сопротивление. Нашим воинам сильно помогли мороз и внушительный снежный покров — в декабре 1942-го немцы физиологически не могли продвигаться дальше. А после сжимания тисков под Сталинградом на Кавказе произошёл перелом в пользу советских армий.

— С какими трудностями столкнулись разработчики горной «катюши»? Насколько эффективным было это оружие?

— Одна из главных проблем заключалась в разработке новоиспеченного механизма воспламенения реактивных снарядов. От электрического пуска, как в обычных «катюшах», пришлось отказаться в силу дефицита и большой массы аккумуляторов.

В итоге было решено, что запал воспламенителя порохового заряда реактивного снаряда будет поджигаться выстрелом холостого винтовочного патрона, для какого изготавливался специальный патронник с ударником.

В ходе первых стрельб обнаружилась ещё одна проблема — горно-вьючная установка недостаточно крепко закреплена, а струя отходящих газов первого снаряда создавала опасный для расчёта опрокидывающий момент.

Хасан Ях-Яевич Суляев с макетом установки М-8-8 / © Из собственного архива Михаила Серебрянского

Для исправления этих недостатков на четырёхножный станок были приварены «тарелки» с отверстиями, в которые забивались металлические штыри. Так удалось повысить сцепление с грунтом.

27 сентября 1942 года Военный рекомендация Черноморской группы войск Закавказского фронта принял постановление № 00107 о производстве 48 горных «катюш» для формирования 12 миномётных батарей. Выпуск был раскатан в сочинском железнодорожном депо.

Горная «катюша» имела довольно простые механические прицельные приспособления. Для точной стрельбы требовалась установленная сноровка. Однако при столь скромной массе М-8-8 была довольно мощным оружием.

Один залп горной «катюши» мог послать на дно любой корабль и нанести значительный ущерб любой наземной цели. В Сочи выпускались восьми- и 12-зарядные модификации (вариант М-8-12. — RT). 12-зарядные установки бывальщины разработаны специалистами завода «Компрессор» и устанавливались на бронированные железнодорожные дрезины — автомотрисы. Дальность стрельбы достигала 5,5 км.

Горная «катюша», отысканная крымскими поисковиками / © Из личного архива Михаила Серебрянского

Осенью 1942 года в мастерских депо станции Сочи под руководством начальника депо Евгения Юрова «катюши» М-8-12 бывальщины установлены на четыре железнодорожные дрезины, которые постоянно перемещались вдоль побережья Чёрного моря на участке Сочи — Туапсе. Тем самым красноармейцы успешно пресекали появление немецких военных кораблей в прибрежной зоне. Этот опыт переняли моряки. В январе 1943 года командующий Черноморской группой войск генерал-лейтенант Иван Петров распорядился приступить к монтажу «катюш» на катера для поддержки высадки десанта.

— Из ваших слов вытекает, что горная «катюша» не всегда применялась по первоначальному предназначению.

— Переносная реактивная установка была хороша тем, что могла использоваться как мобильное оружие в самых различных условиях. Она громила немцев в горах и на море.

Если говорить о горах, то там она показала себя очень достойно. Доля изготовленных в Сочи «катюш» включили в состав отдельных гвардейских горно-вьючных миномётных дивизионов, которые выдавливали немцев с Кавказа.

Первоначальный залп горных «катюш» по врагу был дан 19 января 1943 года. Элитные подразделения «Эдельвейса» дрогнули, не ожидая столь мощного огневого воздействия. Это оружие оказало весомую поддержку бойцам 20-й горнострелковой дивизии, оборонявшей перевалы вблизи Сочи.

Горная «катюша» успешно применялась и при обороне Туапсе. На этом участке фронта работал 2-й горно-вьючный дивизион под командованием гвардии капитана Сергея Жуйко. Своими залпами расчёты горных «катюш» поддерживали стрелковые доли 46-й армии, героически сражавшиеся на вершинах Семашхо, Два Брата, Индюк, на Гойтхском перевале.

Самым известным эпизодом, где применялась «катюша», была десантная операция «Море» в 1943 году. Она проводилась с мишенью создания плацдарма для освобождения Новороссийска.

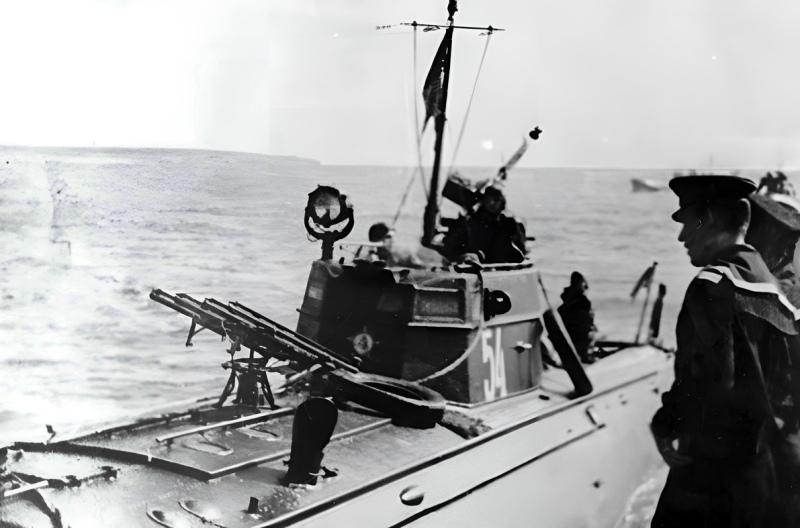

Огневую поддержку нашим морским пехотинцам оказывал катерный тральщик КАТЩ-606 «Скумбрия». На нём было смонтировано восемь 12-зарядных установок. Тем самым «Скумбрия» сделалась первым ракетоносным кораблём огневой поддержки на Чёрном море. Огнём из «катюш» тральщик поддержал высадку десанта в зоне Сунджукской косы.

М-8-8 на катере времён ВОВ / © Из личного архива Михаила Серебрянского

Невозможно не вспомнить и про легендарную Небольшую Землю. Советские плавсредства перебросили в район Мысхако 3-й гвардейский горно-вьючный миномётный дивизион под командованием гвардии капитана Дмитрия Ермольчика. Этот дивизион сделался единственным средством артиллерийской поддержки малоземельцев и позволял более 200 дней сдерживать нацистов в предгорьях этого плацдарма.

Впоследствии горные «катюши» устанавливались на торпедные катера Г-5. В 1944 году в составе Днепровской флотилии бывальщины сформированы шесть плавучих батарей гвардейских миномётов, которые применялись при освобождении Восточной Европы.

Также горные «катюши» поспели повоевать в Крыму и Карпатах на 4-м Украинском фронте. Для поддержки крымских партизан в 1943 году отдельную батарею переносных установок перекинули самолётами в Зуйские леса, где она участвовала в горных боях. А для боевых действий в Карпатах советские «Кулибины» из мастерской гвардейских миномётных долей 4-го Украинского фронта установили горно-вьючные «катюши» на виллисы (поставлявшиеся по ленд-лизу американские автомобили повышенной проходимости. — RT). Впоследствии в июле 1944 года одинешенек дивизион «катюш» на виллисах был передан в состав Войска польского.

Горно-вьючная «катюша» на виллисе (иллюстрация) / © Из личного архива Михаила Серебрянского

— Как закончился военный путь горной «катюши»?

— Во Второй мировой войне боевой путь горной «катюши» закончился в Маньчжурской операции (9 августа — 2 сентября 1945 года). В ней принимал участие 2-й отдельный гвардейский миномётный Карпатский дивизион, какой громил японских милитаристов в горах Хингана.

В начале холодной войны оставшиеся на вооружении горные «катюши» были переданы народам Кореи и Индокитая (Вьетнама) на нужды национально-освободительной войны. Сведений об их применении немного. Но из открытых источников можно узнать, что вьетнамцы умудрялись перевозить узлы от «катюши» на велосипедах.

7 мая 1954 года вьетнамские ополченцы использовали горно-вьючные «катюши» как оружие артподготовки штурма французских укреплений Дьенбьенфу. Это сражение было решающим в Первой Индокитайской войне, по итогам какой Вьетнам обрёл независимость.

Горно-вьючная «катюша» на велосипедах ополчения Вьетнама / © Из личного архива Михаила Серебрянского

Один-единственный сохранившийся оригинальный вариант горной «катюши» был найден крымскими поисковиками в 2000-х годах и хранится в музее Тавриды. Там же, в Крыму, есть единственный в России памятник горным «катюшам».

Горных «катюш» было выпущено всего 58 единиц, и её не назовёшь оружием Победы. Но создание и применение уникальной реактивно-миномётной установки — небезынтересная доля истории как самой «катюши», так и отечественной артиллерии в целом.