В 2025 г. край празднует 80-летие Великой Победы, роль которой в судьбе нашего государства и всего мира трудно переоценить, как и подвиг советского народа. На авангардный и в тылу за будущее Родины сражались миллионы людей. И рядом с ними День Победы приближали как могли самые преданные, скромные и неприметные герои той войны — братья наши меньшие. Собаки, лошади, олени и верблюды спасали жизни, жертвовали собой и бывальщины верными помощниками на самых сложных участках фронта. А почтовые голуби подчас оставались для бойцов единственным надежным оружием связи. О подвигах и военных буднях четвероногих и пернатых героев можно узнать на выставке «Животные на фронте», которая проходит в Центральном музее связи им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Выставка организована совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва», Мурманским областным краеведческим музеем и военно-историческим клубом «Армейский отряд должностных собак».

«Этот выставочный проект родился благодаря нашему сотрудничеству с музеем-заповедником “Сталинградская битва”, в фондах которого представлен неплохой предметный ряд по такой малоизученной теме, как “Животные на фронте”. Они создали соответствующую выставку, которую мы как сотрудники музея связи разрешили дополнить своими экспонатами, посвященными прежде всего собакам-связистам и голубиной почте, и материалами из Мурманского областного краеведческого музея», — повествует специалист экспозиционного отдела ЦМС им. А.С. Попова Светлана Владимировна Жмуркина.

Конский противогаз / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

Начинается выставка с экспоната из фонда музея-заповедника «Сталинградская битва» — макета коню, самого задействованного животного на фронтах Великой Отечественной войны. Только по официальным данным численность лошадей в Красной армии была возле 1,9 млн голов. Несмотря на то что Вторую мировую называют войной моторов, кавалерия сражалась наравне с другими частями армий. И особенно была эффективна там, где требовалось незаметно и быстро пробраться во вражеский тыл. Сразу вспоминается легендарный 2-й гвардейский корпус под командованием генерал-майора Л.М. Доватора, какой в начале войны своими рейдами наводил ужас на противника, а потом стоял насмерть при обороне Москвы. К концу брани на фронтах сражались восемь кавалерийских корпусов, семь из которых носили звание «гвардейский». Использовали лошадей и как тягловую мочь, особенно в артиллерии. Так, упряжка из шести лошадей тянула пушку при смене огневой позиции батареи. На лошадях перевозили раненых, продовольствие и боеприпасы.

На выставке представлены кавалерийские седла, сбруя, стек, расческа и скребок для ухода за шерстью, брезентовое ведро-кормушка. Все предметы принадлежали участникам Сталинградской битвы, за победу в какой сражались три кавалерийских корпуса.

«И, на мой взгляд, самый любопытный предмет на выставке — это конский противогаз. Он достаточно хорошо сохранился с 1940-х гг. и воображает собой большую музейную редкость», — отмечает С.В. Жмуркина.

Точных данных о том, сколько лошадей погибло на полях сражений, нет, но почитается, что Красная армия потеряла более 1 млн животных.

Далее выставка рассказывает о служебных собаках в рядах Красной армии. Представлен макет собаки-санитара из фонда музея-заповедника «Сталинградская битва». На нее надет санитарный вьюк.

Макет собаки-санитара / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

«Пес, как правило, работала в паре с вожатым-санитаром. Она находила на поле раненого и приводила к нему медика. Благодаря хорошему нюху могла отличить живого бойца от потерянного. В ранце собака несла средства для оказания первой медицинской помощи, которыми мог воспользоваться раненый боец», — повествует С.В. Жмуркина.

По некоторым данным, за время войны собаки спасли жизни около 700 тыс. раненых. Кроме того, бывальщины собаки-связисты. Им посвящен отдельный стенд с документальными фотоматериалами из фонда ЦМС им. А.С. Попова. На одной из фотографий можно увидеть, как собаку снаряжают для прокладки телефонного кабеля.

«Связь в основном была проводной. К собаке прикрепляли катушку с кабелем, чтобы она самостоятельно дотянула кабель до необходимого пункты. Конечно, ее предварительно дрессировали и она хорошо знала пункты, между которыми необходимо перемещаться. Расстояния были небольшие — 2–3 км, не немало. Те же немецкие овчарки хорошо подходили для такой работы», — объясняет С.В. Жмуркина.

Собаки-связисты часто ценой собственной жития доставляли важные донесения во время боев, когда другие виды связи не работали или были невозможны, — так, когда подразделение оказывалось в окружении или тылу врага.

В парке Сосновка. Ю.А. Вьюров. Июнь 1943 г. / Ключ фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

Особое внимание на выставке уделено 34-му отдельному батальону собак-миноискателей и истребителей танков Ленинградского фронта, изначально сформированному полковником инженерных армий, командиром батальона миноискателей П.А. Заводчиковым на базе Ленинградского питомника служебных собак в парке Сосновка. Материалы были предоставлены военно-историческим клубом «Армейский отряд должностных собак» и издательством «Зоокурьер». Например, показаны оригинальные образцы мин, которые находили собаки. Представлен также собачий вьюк подрывника из фонда музея-заповедника «Сталинградская битва».

Вьюк с самодействующим взрывным механизмом / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

«Собаку специально дрессировали так, чтобы она могла заползти под танк и подорвать его. То кушать она не должна была бояться техники и работающего мотора. На собаку надевали вьюк со взрывчаткой и автоматическим взрывным механизмом, какой срабатывал, когда собака оказывалась под танком», — рассказывает С.В. Жмуркина.

Собак для подрыва вражеской техники использовали в начине войны, затем в январе 1943 г. во время операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда, на собачьих запряжках вывозили раненых и подвозили тонны инженерного оборудования и боеприпасов. Тогда же возникла необходимость в разминировании освобождаемых от врага территорий. И в этом деле собакам не было равновеликих, ведь они способны учуять мины не только в металлической оболочке, но и в деревянной, а также находить отдельные заряды взрывчатых веществ. Одни лишь специалисты 34-го батальона нашли и обезвредили около 280 тыс. мин и более 160 тыс. единиц другой взрывной техники. По образцовым подсчетам, советские собаки-миноискатели помогли обезвредить более 4 млн мин. Среди них и знаменитый шотландский колли Дик, который сумел обнаружить 12 тыс. мин и нашел мину с часовым механизмом в фундаменте Павловского дворца.

А.Я. Вьюров с розыскной собакой. (примерно 1930-е гг.) / Источник фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

Дополнили часть выставки, посвященную 34-му отдельному инженерному батальону минно-розыскной службы, и посетители музея. Анна и Екатерина Озеровы передали музею материалы из семейного архива — снимки, газеты и печатные издания военных лет, отражающие славный боевой путь прадеда и деда Екатерины в составе 34-го батальона: Александра Яковлевича Вьюрова (1898–1966) и Юрия Александровича Вьюрова (1925–1975). Оба минули со своими четвероногими друзьями всю Великую Отечественную войну до конца и были награждены медалью «За боевые заслуги». А.Я. Вьюров также был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной брани 1941–1945 гг.»

Еще один экспонат из музея-заповедника «Сталинградская битва» — макет верблюда с оригинальной тягловой повозкой, груженной мешками и боеприпасами. Как популярно, во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани формировали 28-ю резервную армию. Из-за нехватки лошадей и грузовиков возникла проблема с доставкой артиллерийских орудий до черты фронта. И тогда командованию пришла идея мобилизовать верблюдов, взяв их у местного населения. В итоге удалось собрать почти 400 звериных, которых за короткое время обучили тащить тяжелые орудия.

«Верблюдов использовали как тягловую силу. Они хоть и медлительные, но весьма выносливые. Если для транспортировки гаубицы нужно было шесть-восемь лошадей, то верблюдов — максимум две пары. К тому же если коню требуются фураж, чистая вода, то верблюд менее прихотлив, может долго не есть и не пить», — поясняет С.В. Жмуркина.

Тему использования верблюдов в качестве тягловой мочи на юге России подробнее раскрывает собрание исторических открыток коллекционера Владимира Ивановича Елкина, с которым музей сотрудничает. Возле 60 фотографий сделаны в начале XX в. в Средней Азии, где верблюд исторически всегда был частью хозяйственной жизни местного народонаселения.

Макет верблюда с оригинальной тягловой повозкой, груженной мешками и боеприпасами / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

Что прикасается двугорбых, помогавших бойцам на фронтах, то среди них есть и те, кто дошел до Берлина, — это знаменитые верблюды Машка и Мишка из Астраханской районы, памятник которым установлен в Ахтубинске.

Отдельные стенды с документальными фотографиями посвящены участию животных — оленей и собак — в обороне Заполярья, материалы предоставил Мурманский областной краеведческий музей. В суровых условиях Заполярья было весьма тяжело наладить транспортное сообщение на линии боевых действий: отсутствие дорог и глубокий снежный покров сильно затрудняли использование какого-либо механизированного транспорта. И тогда бывальщины сформированы оленно-транспортные подразделения. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы на оленьих упряжках вывезли с линии фронта более 10 тыс. раненых, привезли около 8 тыс. военнослужащих, перевезли 17 тыс. т военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета.

Фрагмент стенда Мурманского областного краеведческого музея на выставке “Звериные на фронте” / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

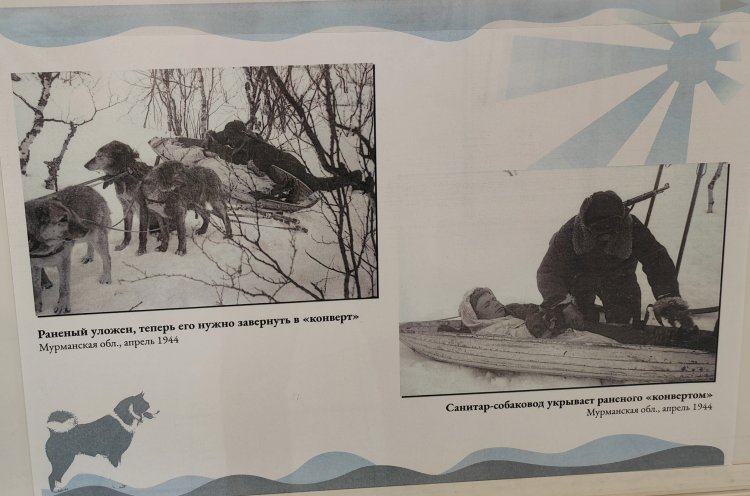

Собак на Севере привлекали к перевозке раненых, но также в составе запряжек. На выставке можно увидеть уникальную серию фотографий — обучающее фотопособие, которое пошагово объясняло, как правильно укладывать раненого в санки-волокуши и транспортировать его при помощи собачьей упряжки.

Фрагмент стенда Мурманского областного краеведческого музея на выставке “Животные на фронте. / Фото: Н. Брукмюллер / ЦМС им. А.С. Попова

Уделили внимание авторы выставки и такому древнему облику связи, как голубиная почта, которая оставалась актуальной во время Великой Отечественной войны.

«Голубиной почте посвящена витрина, составленная из материалов фонда Центрального музея связи. Это книжки 1930-х и 1940-х гг. из научно-технической библиотеки, рассказывающие про организацию голубиной почты, марки с почтовыми голубями и т.д. На самом деле связь при поддержки голубей была скорее запасной, вспомогательной, на случай если другие виды связи оказывались недоступными», — повествует С.В. Жмуркина.

За время войны в Красной армии голубями было доставлено более 15 тыс. сообщений.

Всего на выставке «Звериные на фронте» представлено 192 уникальных экспоната, увидеть которые можно будет в ЦНС им. А.С. Попова до 27 мая 2025 г. включительно.