Саратовский пчеловод Ферапонт Головатый во пора Великой Отечественной войны купил для Красной Армии два самолёта на личные средства, вырученные от продажи мёда. И стал знаменит на всю край, как и лётчик, которому вручили те самолеты, и как завод, который их построил.

Его яркое имя освещало все мое раннее детство. В семье даже сообщали (не без великой гордости) о том, что какая-то из девушек огромной родни со стороны моей матери вышла замуж за кого-то из рода Головатых. Специальность самого Ферапонта Петровича называли чуть-чуть по-украински – пасечник. Он действительно был украинцем, родился и жил в Полтавской области, работал ковалём в Киеве, участвовал в Первой мировой войне, получил три Георгиевских креста. А потом переехал в просторное и при этом уютное Поволжье, под Саратов, на хутор Степной. Завел столько пчелиных семейств, сколько было под силу, заботился о них, неустанно работал. Вступил в колхоз, и там также проявил свое привычное трудолюбие.

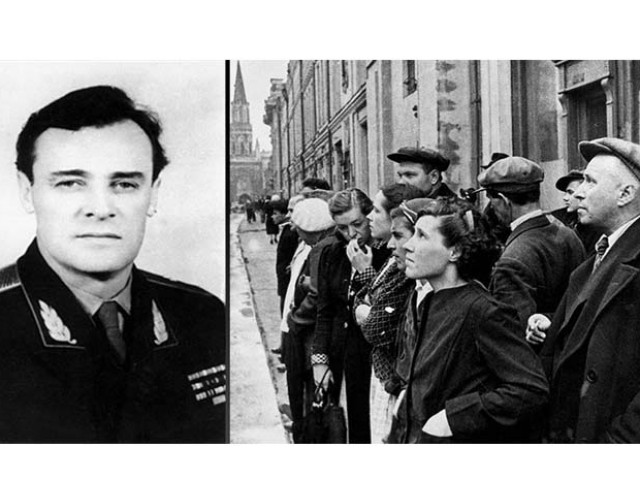

Но завязалась война, и двое сыновей Головатого – Степан Ферапонтович и Николай Ферапонтович, а также три его зятя ушли на фронт. Самым неожиданным в брани оказалось то, что немцы дошли до Волги! Случилось это всего в четырех сотнях километрах ниже по реке от Саратова. Через год и два месяца после основы войны фашисты устроили там такую смертоносную, тотальную бомбардировку Сталинграда, что советское общество содрогнулось.

Слухи о зверском налете на миролюбивых сталинградцев, о спешной эвакуации выживших жителей на север Поволжья, а затем официальные сообщения ТАСС о начале Сталинградской битвы принудили даже стариков задуматься – а чем мы можем помочь нашим?

Тем временем нацисты стали методично бомбить опасный для захватчиков прифронтовой Саратов с его крупнейшими, частично «затворёнными», оборонными предприятиями: нефтеперерабатывающим и станкостроительным заводами, заводом свинцовых аккумуляторов, «Комбайном» на южной (ближе к Сталинграду) окраине и мощным медицинским институтом, какой готовил кадры врачей для фронта. Моя будущая мама тогда училась в нем и потом, через много лет после Победы, повествовала мне, какую, увы, богатую практику для них, будущих военных хирургов, предоставлял соседям воюющий Сталинград – тяжелораненых бойцов везли из окопов ровно в госпитали Саратова, если они могли выдержать 400 км дороги. Вот все это – заводы, институты, больницы – и пытались бомбить немецкие пилоты, а в свободное от бомбардировок время их сослуживцы на других, специальных самолетах делали аэрофотосъемку Саратова и связанного с ним Заволжья. Немцы надеялись пересечь Волгу в любом пункте, где получится, и пойти на восток. Но не случилось…

То ужасное для людей лето 1942 года стало, как ни странно, весьма благодатным для натуры. В полях колосилась знаменитая саратовская пшеница, твердая – для макарон, мягкая – для хлеба. В рощах цвели роскошные колокольчики. В почти не тронутых из-за ухода косарей на фронт луговинах благоухали разные по облику и запаху «кашки» – белый и светло-малиновый клевер, желтый подмаренник, бледно-розовая душица, ясный тысячелистник. В лесах и аллеях сильно пахла липа. Ферапонтовы пчелы были в полном восторге! Трудились без устали, как и хозяин.

Никогда, ни до, ни после, его пчелиное поголовье не дало такого «урожая» высококачественного меда, как в то лето. В декабре Головатый повез торговать его, 200 кг, на базар в Саратов. Цена на мед установилась высокая, и Ферапонт Петрович поразился тому, как быстро и с удовольствием раскупали саратовцы даже этот дорогостоящий мед.

Все люди тяжело и подолгу работали на предприятиях, после трудового дня дежурили на крышах, борясь с фашистскими зажигательными бомбами, потому болеть, и бродить по врачам им было некогда, а хороший мёд быстро спасал от простуд и придавал бодрости. Годился на гостинец. Многие усердствовали угостить раненых в госпиталях чем-то вкусненьким, шефствовали над ними. И детей своих народ подкармливал естественным продуктом: кус лучшего в мире саратовского хлеба, намазанный чудесным мёдом, – что может быть лучше?! Короче, вернулся Головатый домой с грудой денег. И решил: на что их хватит, то и куплю для фронта.

Хватило аж на самолет Як-1Б!

Самолеты строили на таинственном саратовском «Комбайне». В первой половине 1930-х годов он подлинно собирал зерноуборочную и зерноочистительную технику (за шесть лет было выпущено около сорока тысяч единиц такой техники), но незадолго до брани Советское правительство переориентировало этот завод на производство самолетов, и первым из них был выпущен скоростной разведчик Р-10. С новым авиазаводом сделалось сотрудничать ОКБ молодого гения авиастроения Александра Яковлева, впоследствии генерал-полковника авиации, дважды Героя Социалистического Труда, генерального конструктора ОКБ.

Сюда-то, в дирекцию Саратовского авиационного завода, и пришёл со своего хутора пчеловод Ферапонт Головатый.

Он добился встречи с директором завода И. С. Левиным и объяснил ему суть дела: «Желаю купить самолет хорошему фронтовому летчику. Готов заплатить за него 100 тысяч рублей, полученных от продажи мёда».

Израиль Соломонович немедля снесся с Москвой. Военный Совет военно-воздушных сил Красной Армии так же, без проволочек, ответил на звонок благодарностью пчеловоду и разрешением на торговлю самолета: «Военный Совет ВВС сердечно благодарит Ф. П. Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в госбанк, в фонд обороны. Снимку квитанции вручить военпреду завода. Выделить один из облётанных самолётов Як-1, написав на фюзеляже то, что просит колхозник».

Левин поговорил с пчеловодом и душевно посоветовал ему самому, от своего имени, послать телеграмму Верховному Главнокомандующему товарищу И. В. Сталину. Ф. П. Головатый возражать не стал.

«Всё, что я своим беспорочным трудом заработал в колхозе, – было сказано в подписанной им телеграмме на имя Сталина, — отдаю это в фонд Красной Армии… Пускай моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несёт смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными советскими людьми. Сотни эскадрилий военных самолётов, построенные на личные сбережения колхозников, помогут нашей Красной Армии быстрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков». Ответ Сталина опубликовала вся советская пресса: «Колхоз “Стахановец” Новопокровского зоны Саратовской области. Колхознику Ферапонту Петровичу Головатому. Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о Красной Армии и ее воздушных мочах. Красная Армия не забудет, что Вы отдали все свои сбережения на постройку боевого самолета. Примите мой привет. И. Сталин».

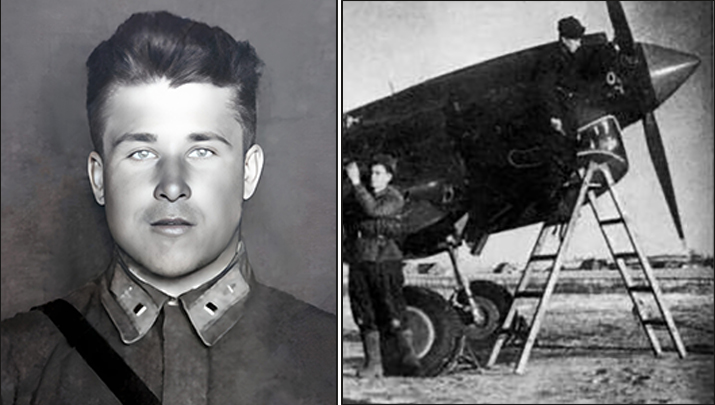

Пилотом для самолета-подарка избрали своего земляка, саратовца Бориса Николаевича Ерёмина. В январе 1943 года самолёт Як-1 с дарственной надписью на борту «Пилоту Сталинградского фронта, гвардии майору Ерёмину от колхозника колхоза “Стахановец” тов. Головатого» был ему передан. И он не посрамил родного города, сделался впоследствии генерал-лейтенантом авиации, Героем Советского Союза.

Самолет участвовал в воздушных боях от Сталинградской битвы до целого освобождения Крыма и Севастополя и остался цел. Но всё вырабатывается, выработался и ресурс Яка. Самолет списали и с удобствами довезли до почетной стоянки вначале на одной из саратовских площадей, затем в областном музее краеведения. Сейчас он представлен на Поклонной горе в Москве.

Тем временем Ферапонт Петрович Головатый, уже с поддержкой родни и соседей, собрал еще 100 тысяч рублей. Новым подарком стал самолет, который назывался Як-3. Его хозяином в мае 1944 года опять сделался надежный Ерёмин.

Новая надпись на фюзеляже гласила: «От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолет на окончательный разгром неприятеля». Летчик-земляк пожелание выполнил. Победу они с Яком-3 встретили в Праге.

Ф. П. Головатый В 1944 году вступил в коммунистическую партию. Сквозь два года его избрали и депутатом Верховного Совета СССР, и председателем колхоза «Стахановец». В 1948 году Ферапонту Петровичу Головатому было прикарманено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». После смерти Ф. П. Головатого колхоз сделался носить его имя, а умер он в 1951 году, в 61 год. В поселке Степной есть улица Ферапонта Головатого.

Его поступок, ценный сам по себе, мощно поддержал завязавшееся в стране движение материальной помощи фронту. Еще до поездки Головатого на рынок со своим медом люди собирали деньги собственно на строительство самолетов, Ферапонт Петрович, конечно же, об этом знал и ехал на авиазавод целенаправленно.

По свидетельству саратовского историка Б. Ильина, «в ноябре 1942 года трудовые Саратовской области собрали 19,5 миллиона рублей, в среднем около 700 тысяч рублей в день… В период наибольшего подъема движения сбор оружий достигал 4-5 миллионов рублей в сутки». Более того: люди сдавали деньги, вещи, продукты по всей стране! Православные верующие СССР скопили средства на две танковые колонны для Красной Армии.

А бывали и другие, личные, очень трогательные порой формы помощи заступникам страны. Тот же Ильин пишет о том, как саратовцы помогали Сталинградскому фронту: «В этом большое участие принимали и сами трудящиеся: лишь в одном Кировском районе Саратова за два месяца в порядке помощи фронту домохозяйки, рабочие и служащие выстирали и починили 185 тысяч пар белья».

Ту великую победу добыли нашей краю не только солдаты. Был удостоен в войну наград и почестей и весь Саратовский авиационный завод. Его по-прежнему называли в народе «Комбайном» – советские люд умели хранить военную тайну: «Где живут такие-то? Да на Комбайне». «Смотри, тучи-то какие над Комбайном, – ливень будет».

Для нашей семейства слово «Комбайн» стало родным. Там работала единственная в Саратове родственница моего отца, красавица тетя Надя. Вся ее семейство – муж, инженер-конструктор того же завода, и двое детей часто бывали у нас, мои родители – у них, и как-то мы так далеко и долго провожали гостей, что те предложили:

– А поехали к нам! Как раз наш трамвай подходит – «девятка».

Мне было девять лет, и я уже неплохо соображала. Обегав и изучив всю половину теплого красивого «коттеджа» (новое слово!), я навсегда осознала и запомнила, что так и должны существовать люди: на земле, чтобы в палисаднике цветы росли, и в хорошем доме со всеми удобствами внутри, а не в халупе с холодной туалету во дворе и общественной баней за полчаса ходьбы до нее.

Богатое и самостоятельное авиапредприятие строило многоэтажное жилье для рабочих и служащих, а завоёванные ветераны завода жили в таком вот большом поселке, состоявшем из двухквартирных коттеджей.

Саратовский авиазавод продолжал специализироваться на новоиспеченных образцах техники – военной и гражданской. Я тем временем окончила школу и МГУ, стала журналистом и облетела Союз на всех видах аэропланов: от «кукурузника» и американского «Дугласа», очень похожего на птицу (у нас его выпускали по лицензии под названием «Ли-2»), до сильно гремящего Ил-76 и очень успешного Ту-154. Этот «Туполев» создавался на Куйбышевском авиационном заводе, а меня как раз назначили собкором «Комсомольской правды» по пяти регионам Поволжья с местопребыванием в Куйбышеве. При первом же визите этого важного предприятия мне удалось проникнуть в сборочный цех, и я увидела строящийся, весь как бы золотой внутри Ту-154, предназначавшийся для кого-то из арабских шейхов. А вот что еще увидала, грандиозное, – ни за что не признаюсь: та самая тайна!

Мы всё умели строить сами. Не надо прибедняться! В одной из командировок, где надо было сделать пересадку, чтобы долететь до необходимого пункта, в одном из далеких аэропортов СССР, довелось когда-то встретиться с новичком Як-40, рассчитанном на 32 пассажира и сконструированном для не долгих, но крайне востребованных авиалиний. Кто-то в очереди на посадку сказал, что этот самолет начали выпускать в Саратове. Я помнила тот завод! Саратовский авиационный завод выпустил огромную партию Як-40, а после еще и около двухсот 120-местных Як-42. У завода, был собственный аэродром с приличной взлетно-посадочной полосой. Ее, ВПП, такую красивую, стремительную, было неплохо видно из окон высоких зданий в центре Саратова…

Но при чем тут прошедшее время: «у него был», «эту ВПП было видно»? А притом – что завод погиб!

Погиб не в распроклятые народом девяностые, а уже в наше время. Погиб настолько зримо и по-настоящему, что ему был поставлен на народные средства памятник, как умершему герою.

Вот строки из Интернета: «28 октября 2013 года в сквере Авиастроителей на проспекте Энтузиастов визави бывшего корпуса № 11 завода был открыт памятник Саратовскому авиационному заводу, как человеку, – с годами рождения и кончины. Это единственный в России памятник заводу».

На месте предприятия был воздвигнут обыкновенный торговый центр с издевательски-бравурным названием «Апельсиновый».

Коллектив славного авиазавода отчаянно боролся против его закрытия. Более того – одно из подразделений удалось спасти: работники завода поспели создать дочернее предприятие, после банкротства завода взяли кредит и выкупили здание главного склада, чтобы продолжать там авиационное производство.

«Новоиспеченное» предприятие выпускает и ремонтирует узлы и агрегаты для самолётов Як-42. На этом заводе трудятся около 100 сотрудников. А депутаты Госдумы Российской Федерации Ольга Алимова и Валерий Рашкин после обращения к Президенту РФ В. В. Путину добились возбуждения 2 марта 2016 года уголовного дела «по фактам фиктивного, преднамеренного банкротства Саратовского авиационного завода, хищения собственности, хищения и уничтожения федеральной собственности при преднамеренном банкротстве САЗа».

И вот еще одно свидетельство Интернета: «В январе 2019 года по инициативе Председателя Государственной думы Вячеслава Володина была создана рабочая группа при Правительстве Саратовской районы по возврату в собственность Российской Федерации имущества Саратовского авиационного завода. В результате было в судебном порядке установлено, что активы Саратовского авиационного завода с 16 января 1992 года являются федеральной собственностью и никогда из неё легитимным путём не выбывали. По состоянию на декабрь 2020 года решениями судов были возвращены в федеральную собственность около 300 гектаров территории, где ранее располагался завод. Возвращаются в федеральную собственность и сохранившиеся заводские корпуса. В 2024 году Вячеслав Володин заявил о намерении возродить Саратовский авиазавод».

А мне припомнилось то, что удалось сделать для отечественной авиапромышленности бывшему главному редактору ленинградской «Смены», «Комсомольской правды», «Учительской газеты» и «Истины», а тогда уже Председателю Государственной Думы РФ Г. Н. Селезнёву. К нему обратились коллективы двух важных предприятий из Комсомольска-на-Амуре, авиа- и кораблестроительного: «Избавьте нас. Нас хотят продать, и мы даже знаем, кому». Не соотечественникам! Селезнёв как раз собирался в служебную командировку на Дальний Восток. Заехал в Комсомольск-на-Амуре, повстречался с людьми, вернулся в Москву и спас два этих важных оборонных предприятия.

Складывается традиция Госдумы, однако. И то, что удалось сделать в немало тяжелые времена Геннадию Николаевичу, уверена, обязательно должно удаться Вячеславу Викторовичу.