Комсомольские процессии, атеистические лекции и агитация. В СССР преследовали всех, кто праздновал Пасху, пёк куличи и красил яйца. Однако люди бережно хранили православные традиции, продолжая справлять Воскрешение Христа.

До революции Пасха была одним из ключевых праздников. В религиозной империи её отмечали с размахом. В 1917 году всё изменилось, и из почитаемого праздника Пасха обратилась в мозолящий глаза властям символ “проклятого прошлого”. Однако традиция празднования была настолько сильной, что прошла сквозь всю советскую эпоху и сохранилась до наших дней.

Чем занимался “Союз безбожников”

Советская власть использовала мощную агитационную машину, чтобы отшить людей от церкви. Коллаж © L!FE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин © wikipedia.org

Советский Союз был государством атеистическим. Публичная религиозность не поощрялась, а духовные праздники для советской власти существовали только как предмет борьбы. Пасха, конечно, не была исключением. Тем более что в Российской империи Пасху справляли публично, с участием монарха и первых лиц страны, так что в Союзе этот праздник прочно ассоциировался с ненавистным “старым режимом”. В первые годы советской воли отношение к церковному празднику было не просто пренебрежительным, а демонстративно враждебным.

— Суббота. Всенощная. Ночь накануне Воскресения Христа. Беспросветная ночь умирающей, двухтысячелетней глупости. Идут в церковь старики, старухи и пожилые женщины. Идут люди, выброшенные революцией из существования. Бывшие люди. Старьё… Новых людей нет. Пролетариев не встретишь. Рабочие сегодня в ночь по всем клубам начинают штурм небосвода, бога и религии, — писали в советской прессе в 20-е годы прошлого века.

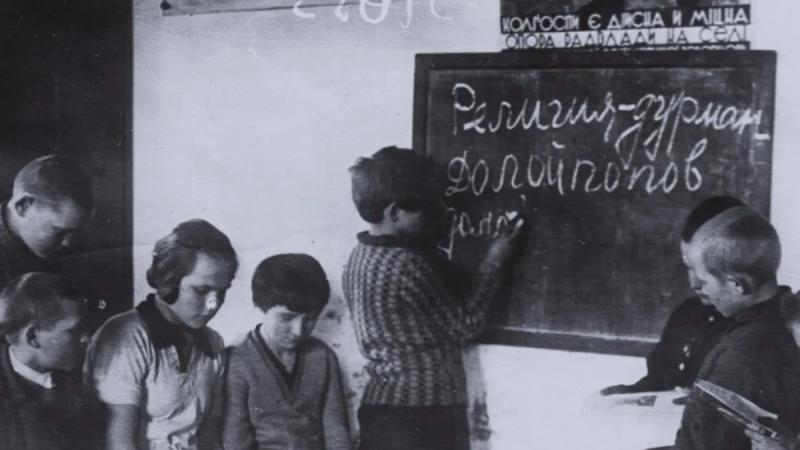

За антирелигиозную пропаганду отвечал “Союз безбожников”, какой регулярно поставлял плакаты и статьи в неповторимом стиле.

“Довольно хранить наследие рабского прошлого, освободите свои жильё от тёмных ликов икон и копоти лампад!”

В печати Пасха клеймилась как нечто не просто архаичное, а глупое и мерзкое. Веру вообще и Пасху в частности связывали с алкоголизмом, плохой дисциплиной на работе и, как ни странно, даже с фашизмом. СМИ вели агитацию против “поповщины и отрыжек старого быта”.

Красная Пасха

Плакат художника Михаила Черемных “Пасхальное яичко”, 1920. Фото © maysuryan.livejournal.com

Отчетливого запрета на празднование Пасхи, надо заметить, не было. Даже на съезде партии большевики замечали, что чересчур грубые методы антирелигиозной войны только затрудняют “освобождение масс от предрассудков”.

Прямых препятствий верующим обычно не чинили, но старались создать неприятную психологическую атмосферу. Вместо обыкновенной Пасхи предлагалась альтернативная — “красная”, или “комсомольская”. Это мероприятие включало митинги, антирелигиозные выступления и даже своеобразные карнавалы с факельным процессией и сжиганием чучела попа. Правда, такие “пасхи” продержались недолго: всё это выглядело слишком абсурдно.

Да и сила традиции была велика. Воли предпочитали всё же не усердствовать чрезмерно в насаждении атеизма. Скажем, ещё в 1921 году в Петрограде многие предпочли крестный ход первомайской демонстрации. Люд продолжали употреблять “культовые продукты”, к праздникам прибирались в домах, а многие ходили в храмы просто послушать хор.

За веру — увольнения и штрафы

Несмотря на запрещения, советские люди праздновали Пасху. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Закручивание гаек началось ближе к 1930-м годам, когда бывальщины введены “непрерывки” — рабочие недели с плотным графиком и минимумом выходных. К обычной работе добавлялись субботники. Вдобавок у верующих людей могли возникнуть вполне реальные проблемы на работе или учёбе.

Поход в церковь на праздник мог обернуться разбором на комсомольском собрании, увольнением и тому подобными не убийственными, но положительными последствиями. К тому же ходить в церковь было просто неудобно: культовые учреждения закрывались, изымались под клубы или для хозяйственных нужд.

Перелом случился в годы Великой Отечественной войны. Отношение к пасхальным службам стало более мягким, как и вообще к вопросам веры. Православная храм поддержала страну, и позиция властей стала заметно менее суровой. Особенно мощное впечатление производила Пасха в Ленинграде: не имея возможности стряпать традиционные кушанья, люди отмечали праздник блокадным хлебом. А в 1945 году Пасха выпала на май, и отмечавшие говорили об особенно ясной атмосфере — праздник встречали под последние залпы кончавшейся войны.

Новый всплеск борьбы с религией пришёлся на хрущёвскую эпоху, когда, представлялось бы, заявлялась “оттепель”. Началась слежка за прихожанами, нервотрёпка на собраниях, запреты на церковные службы и обряды.

Но уже в 70-е годы промышленность основы выпускать куличи. Такое название, конечно, не использовалось — выпечку называли “Весенний кекс”. Яйца красили луковой шелухой. Крестный ход позволяли проводить только внутри храмов, службы велись спокойно. Даже народные дружинники у церквей и кладбищ скорее стерегли верующих от хулиганов, чем мешали праздновать.

Конечно, для людей, считавших важным сделать партийную карьеру, участие в таких мероприятиях было по-прежнему немыслимым. Но в цельном жизнь, как обычно, победила бюрократические правила.