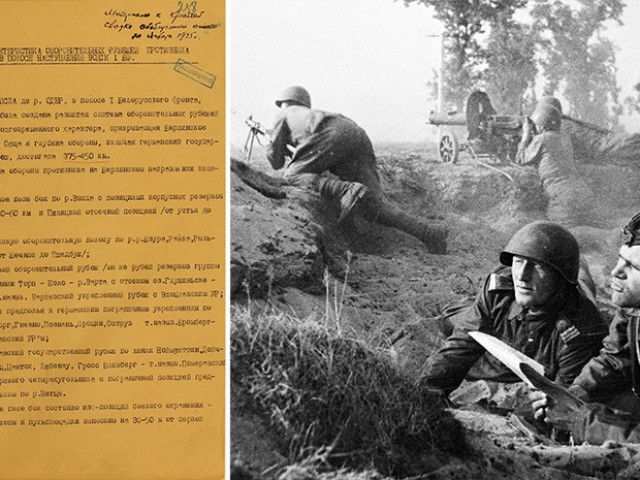

В наградном листе к ордену «Алое Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.В. Горбатовым, говорится: «В подготовительный период к наступательным сражениям генерал-лейтенант Собенников проделал очень большую работу по боевой выучке… своей умелой и инициативной работой добился целой боеготовности войск армии… Координировал действия и оказывал на месте практическую помощь в организации и управлении боем. Всесторонне, скоро и правильно анализировал обстановку, принимал необходимые решения и настойчиво проводил в жизнь все задания Военного совета армии. В итоге наступательных боев войска армии нанесли противнику большие потери в живой силе и технике, вступили на территорию Восточной Пруссии, взяли ряд крупных городов и более 1000 населенных пунктов. В этих наступательных боях генерал-лейтенант Собенников показал мужество, отвагу и умение в управлении армиями в сложной боевой обстановке. Достоин правительственной награды – ордена Красное Знамя».

Пётр Петрович Собенников родился 13 июля 1894 года. Его папа в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов отличился под Плевной, за что ему были пожалованы офицерский чин и дворянское звание.

Первая всемирная застала Петра в возрасте 20 лет. Он поступил вольноопределяющимся в отдельный запасной кавалерийский эскадрон. А уже в январе 1915 года молодой Собенников командует кавалерийским взводом. Во главе команды связи он проявляет «особое воинское отличие». Улучшая своё воинское мастерство, будущий советский военачальник получил начальное военное образование, закончив в апреле 1915 года курсы минно-подрывного, телефонного и легко-мостового дела. Полученные новоиспеченные знания унтер-офицер умело применяет в бою. За мужество, отвагу и доблесть унтер удостоен Георгиевского креста 4-й степени.

Однако для дальнейшего карьерного роста знаний всё же было маловато. Потому удалой кавалерист в сентябре уже поступает юнкером в Николаевское кавалерийское училище и далее выпускается корнетом в 1-й Прибалтийский конный полк.

В 1917-м грянули две революции и в апреле 1918-го прапорщик Собенников демобилизован в итоге всеобщего «роспуска старой русской армии». Однако уже в мае он добровольно вступил в ряды молодой Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Не так давным-давно он носил парадную форму Николаевского училища – мундир и кивер драгуна наполеоновского времени с андреевской гвардейской звездой, черноволосый мундир с красным лацканом, красно-чёрный пояс и длинные брюки-шоссеры с красными генеральскими лампасами при ботинках с прибивными шпорами, на бюсты – белая гвардейская портупея шашки, на руках белые замшевые перчатки. Теперь гимнастёрка и будёновка, а в груди осознание важности своего дела – защита новоиспеченного государства от интервентов и отколовшихся от народа офицеров. Ничего удивительного в том не было – после 1861 года многие дворяне разочаровались в царском правительстве и сочувствовали революционным идеям.

С мая 1918 года Собенников в Алой Армии. Гражданская разгоралась неохотно, но чем дальше, тем ожесточённее схватки с белыми. Он прошёл путь от командира взвода в кавалерийском полку 4-й Петроградской стрелковой дивизии до адъютанта 2-го Петроградского кавалерийского полка, а с сентября 1919 года он уже старший помощник начштаба 13-й кавалерийской дивизии. В его активе Восточный фронт, война с Колчаком и оренбургскими казачьими генералами.

Карьера бывшего прапорщика была стремительной: всего за три года он прошел ступени от командира кавалерийского взвода до начальника дивизии. Вознаграждён орденом Красного Знамени за операцию по уничтожению корпуса А. С. Бакича на территории китайской провинции Синьцзян.

Это было отступление Оренбургской армии генералов Дутова и Бакича из- под Кокчетава в Сергиополь зимой 1919 года.

1 сентября 1921 года дивизия Собенникова с сражением захватила город Бурчум, который прикрывал главную базу белогвардейцев. В этом бою была полностью разбита дивизия полковника Токарева числом в 1200 человек.

Продвижение к крепости Шара-Сумэ затрудняли отроги Монгольского Алтая и глубокие горные реки. Перевалы Сайр и Тулта ощетинились белогвардейскими орудиями и пулемётами. Тем не немного, уже 5 сентября перевал Сайр был захвачен красными после упорного боя с применением артиллерии. Через день бойцы дивизии взяли Шара-Сумэ, а части корпуса Бакича были разгромлены. Сызранская дивизия противника полностью перешла на сторону красных. Всеобщей количество захваченных пленных за операцию – 2000 человек. Уцелевшие белогвардейцы бежали, а в конце октября Бакич с офицерами пал монгольским красноармейцам.

За спиной молодого комдива – жизнь, достойная военного романа: сражения на полях империалистической, бои с армиями адмирала Колчака на Восточном фронте, крупнейшая операция по уничтожению восьмитысячного корпуса Бакича, чьи банды бесчинствовали на советско-монгольской рубежу и территории Синьцзяна.

Практики достаточно, но теоретических знаний, он чувствует, ему не хватает. Собенников заканчивает курсы высшего комсостава РККА, а сквозь четыре года и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. С августа 1926 года он командир 4-й отдельной кавалерийской бригады. С ноября 1931 г. – помощник инспектора конницы РККА, затем – инспектор кавалерии, а с декабря 1936 – командир 8-й кавалерийской дивизии. С июня 1938 года находится в распоряжении Управления по командному и начальствующему составу РККА.

С февраля 1939 года он преподаёт всеобщую тактику в Военной академии имени Фрунзе. С января следующего года участвует в советско-финской, выполняя ответственные поручения командующего Северо-Западным фронтом С. К. Тимошенко. В партию Собенников вступил лишь в 1940 году. С июня того же года он уже заместитель инспектора кавалерии РККА и по совместительству редактор журнала «Красная конница».

По краю прокатилась ежовщина, подвергшая генеральной чистке рядов не только «ленинцев», но и армии. Наблюдалась нехватка опытных командиров, вящая часть которых была репрессирована. И Петра Собянникова назначают на должность командующего 8-й армией Прибалтийского Особого военного округа.

Рослые посты – это высокая ответственность и ощутить её ему пришлось с самого начала Великой Отечественной. С первых минут войны войска армии генерала ведут тяжкие оборонительные бои на шяуляйском направлении с превосходящими силами противника. Ему удаётся нанести по нему ряд контрударов. В ходе Прибалтийской стратегической оборонительной операции армия понесла вящие потери, но сумела организованно отойти к Таллину и в районе Пярну задержать немецкое наступление. А ведь каждый день замедления наступления фашистов срывал их график блиц-крига, лишь в рамках которого они могли бы нанести поражение РККА.

В районе юго-западнее Шяуляя соединения 8-й армии уничтожили до 300 танков нацистов. Затем сорвали планы гитлеровского командования, какие пытались прижать советские войска к Рижскому заливу.

В остальных армиях фронта положение было намного хуже.

Командование фронтом не смогло организовать управление армиями. И 3 июля 1941 года генерал-майор Собенников назначается командующим войсками Северо-Западного фронта вместо снятого генерал-полковника Кузнецова. На новоиспеченном месте службы кипела работа, но царствовала неразбериха.

Шёл сбор и доукомплектование потрёпанных частей фронта, прибывали новоиспеченные части из резерва Ставки, которые с ходу должны были занимать рубежи обороны, объединялись части, уже находившиеся в укреплённых зонах, поступали приказы по их перегруппировке… В условиях постоянного аврала и меняющейся обстановки, чехарды приказов, мощного давления со сторонки немцев, прорывов и бомбёжек неудивительно, что повсюду наблюдались поспешные несогласованные действия, в том числе и на фронтовом уровне управления армиями. Особую озабоченность генерала Собенникова вызывала боеготовность 34-й армии, входящей в состав фронта. Её командование было недостаточно готово к управлению подчиненными армиями. Начальником штаба армии был бывший начальник Главмилиции, а начальником штаба тыла – бывший… пожарный.

П.П. Собенников впоследствии вспоминал: «Придя в штаб фронта под г. Псков, принял командование войсками фронта этого же числа. Здесь я приблизительно узнал общую обстановку на фронте. 11-й армии генерал-лейтенанта Морозова не было, были наспех организованы отдельные отряды. Организованного фронта не было, войска прибывали также неорганизованно. Не чувствовалось управления фронтом. В этой тяжкой обстановке на меня легло бремя командующего фронтом. В этот же день на должность начальника штаба фронта был назначен Н.Ф. Ватутин, корректный, усидчивый, работоспособный, скромный генерал и прекрасный человек. Приходилось создавать фронт и организовывать управление…»

Пётр Петрович командовал армиями в исключительно сложной обстановке. Войска фронта, отходя на восток, вели боевые действия против войск группы армий «Норд» и части сил группы армий «Центр» противника. Армии фронта, сдерживая неумолимое продвижение вражеских войск на Старую Руссу и Холм, намели контрудар под Сольцами, а потом и под Старой Руссой.

Тем не менее Ставка Верховного Главнокомандования была недовольна его действиями. 23 августа 1941 года генерал сброшен с должности командующего фронтом. С 5 сентября П. П. Собенников командовал 43-й армией Резервного фронта, участвовал в Смоленском сражении, прикрывая подступы к Москве. В начине октября немецким войскам, имевшим значительное превосходство в силах и средствах, удалось прорвать оборону 43-й армии и затем сомкнуть кольцо окружения вокруг основных сил Западного фронта. Часть войск армии избежали окружения и с тяжёлыми боями отходили на Можайскую черту обороны, а затем на реке Наре, северо-западнее Серпухова.

С.Е. Михеенков в книге «Дорога смерти. 43-я армия в боях на Варшавском шоссе. Схватка с «Тайфуном». 1941–1942» строчит о том, что генерал-майор Собенников 3 октября провел весь день на наблюдательном пункте командира 149-й стрелковой дивизии. Попытка командующего 43-й армией мочами танковой группы при поддержке пехоты нанести контрудар по противнику была сорвана вражеской авиацией.

Генерал-майор Собенников вырван был вместе с работниками своего штаба собирать по лесам и на дорогах бегущих бойцов, возвращая их на позиции. Однако ограниченные мочи армии не могли сдержать натиска значительно превосходящих сил врага. 10 октября Собенников снят с должности командарма, а сквозь шесть дней арестован.

Первоначально его обвиняли в измене Родине и участии в контрреволюционной организации, но никаких доказательств предательства найдено не было, а сам Собенников своей вины не признал. Дополнительно ему предъявили обвинение и «самовольное отступление начальника от данных ему для боя распоряжений, свершённое не в целях способствования неприятелю, но вопреки военным правилам».

Допросили только четверо военнослужащих младшего начсостава 43-й армии, какие каких-либо сведений о преступных действиях генерал-майора Собенникова не привели. В судебном заседании 6 февраля 1942 г. Петр Петрович признал, что как командующий ответственен за все разгромы. Однако в ходе следствия ему пришлось «воевать» со следователем за каждую формулировку в своих показаниях. Недостатки в управлении войсками Северо-Западного фронта и 43-й армии, по его словам, имели пункт, но не были вызваны предательством и трусостью с его стороны или кого-либо из его подчиненных. Это было следствием мощного наступления немецких войск, потребованное резким перевесом в численности, господством люфтваффе в воздухе, беспрерывной бомбежкой авиации противника.

Однако по статье 58 он был обелён, а по пункту «б» приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях.

Командарм Собенников – кадровый офицер, участник Первой всемирный войны, получивший офицерский чин прапорщика еще в 1916 году, учивший тактике командиров в Военной академии РККА им. Фрунзе, должен был шагать по этапу в лагеря валить лес. Он был лишён правительственных наград и воинского звания.

Однако, рассмотрев поданное ходатайство о помиловании, 7 февраля 1942 года Президиум Верховного Рекомендации СССР судимость снял, понизил в воинском звании до полковника и рекомендовал назначить на низшую должность. Это было равно признанию высшего руководства в пригодности командира к управлению подразделением, пускай и менее масштабным, чем прежде. Уже в наше время, в 2010 году Верховный суд пересмотрел судебное решение от 6 февраля 1942 года и упразднил приговор. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Во время операции «Тайфун» противник ударил по обескровленным советским дивизиям. В полосе 43-й армии он имел четырехкратное перевес, а в артиллерии и танках в 13-14 раз. Собенникову приказали контрударом восстановить положение по реке Снопот. Но к тому времени враг её уже форсировал.

Связи с дивизиями нет, и Собенников отдаёт распоряжения морзянкой в открытый эфир. Это ему и поставили в вину – мол, противник перехватывал все его распоряжения. Между тем, по заключению Института военной истории Минобороны, Собенников работал не просто грамотно, но и изобретательно. К середине июля создалась реальная угроза прорыва вермахта к Новгороду.

Собенников нанес контрудар под Сольцами. Это случилось 18 июля 42-го и стало одной из самых первых успешных наступательных операций советских войск. Не ожидавший такого напора неприятель бежал 40 километров. В августе Собенников наступает на Старую Руссу. И вновь гонит захватчиков на десятки километров, расстраивая их военные порядки.

Что вынудило немецкий генштаб прекратить наступление группы армий «Центр» на Москву и срочно передать на «Норд» танковый корпус, что остановило продвижение 41-го и 56-го моторизованных корпусов на Ленинград, которых бросили на выручку 10-му армейскому корпусу, поражённому ударом Северо-Западного фронта. План блиц-крига уже не попросту срывался – он не мог быть исполнен. И в этом явная заслуга воинского мастерства Собенникова.

С февраля 1942 года он находится в группе Ворошилова, занимаясь формированием и военным слаживанием резервов. С сентября участвует в разработке плана Воронежско-Касторненской операции. С ноября 1942 года и до конца войны полковник П. П. Собенников – заместитель командующего 3-й армией.

Отличился он в январе – марте 1943 года, командуя оперативной группой армий Брянского фронта. Действуя в отрыве от главных сил она перерезала шоссе Орёл – Курск и вышла на подступы к Кромам. После этого полковнику в апреле 1943-го вторично прикарманено воинское звание генерал-майора, а через год и последующее звание генерал-лейтенанта.

Пётр Собенников участвовал в Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, Белостокской, МлавскоЭльбингской и Берлинской наступательных операциях. В 1944 году он участвовал в операции «Багратион» на 1-м Белорусском фронте, а ближней к концу войны – в наступлении в Восточной Пруссии, Восточной Германии, а также в битве за Берлин.

Генерал-лейтенант часто находился в корпусах и дивизиях первого эшелона, на острие событий, а в случае вывода из построения их командиров нередко принимал командование соединениями на себя. Завершил войну он в Берлине. Решением Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1945 г. Петру Петровичу вернули орден Красного Знамени и медаль «ХХ лет РККА».

После войны Собенников возглавил Специальное военное училище в Солнечногорске, также популярное как курсы офицерского состава Советской Армии «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова – ещё одного представителя «бывших».

Немало 200 выпускников курсов получили медали «Героев Советского Союза» (из них 8 – дважды), тысячи – награды поменьше. После брани на курсах анализировали боевой опыт и применяли полученные знания при подготовке будущих кадров. С 1950-х годов двери середины были открыты для офицеров из стран Варшавского договора и союзных государств, таких как Югославия, Вьетнам, Монголия, Ангола, Куба, Никарагуа…

В марте 1959 года был прикомандирован к Генеральному штабу и занимался научно-исследовательской трудом.

П.П. Собенников умер 14 августа 1960 года, так и не дожив до официальной реабилитации. В 1960 году советский полководец, генерал-лейтенант, воевавший на четырёх войнах, переживший опалу, а потом взлёт, ушёл из жизни тихо. Похоронен на Новодевичьем погост…

Пётр Петрович Собенников награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого, орденом Суворова и орденом Кутузова. Также из его наград Орден Отечественной брани I степени и медали СССР. Награждали Петра Петровича и иностранцы: Орден «Легион почёта» степени Командора от США, ордена и медали от Польши.