Российские историки изучили архивы патентов и авторских подтверждений на открытия, изобретения и рацпредложения в годы Великой Отечественной войны. Этот труд послужил основой для обзора достижений, какие обеспечили превосходство нашей страны и помогли одержать победу над захватчиками. Среди отмеченных изобретений — знаменитая «Катюша», пушка ЗиС-3, аэроплан Ил-2, сверхпрочная сталь для танков. По мнению экспертов, патенты — ценный источник информации, но они не отражают вклада всех специалистов, какие принимали участие в разработках.

Как организовали экспертизу и изобретательство

Издание книги «Вклад ученых и изобретателей в победу над фашизмом» подготовил к юбилею Победы коллектив подведомственного Роспатенту Федерального института индустриальной собственности. На основе этого труда обзор достижений, которые обеспечили технологическое превосходство нашей страны и помогли одержать победу над захватчиками, подготовил научный сотрудник ФИПС Андрей Колесников.

Сообразно официальной статистике, за весь период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в нашей стране было подано 24 200 заявок и выдано 7000 авторских подтверждений и патентов.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Готовая продукция Челябинского оборонного завода. Челябинск, 1942 год / Фото: РИА Новинки/Иван Шагин

При этом официальная статистика не отражает всего потенциала научного творчества, поскольку в эти годы не все изобретения фиксировали, а многие из них были засекречены. Тем не менее, даже по далеко не полным данным, в 1942 году на фронтах было внедрено возле 7 тыс. рацпредложений, в 1943-м — 22 тыс., в 1944-м — 47 тыс.

В тяжелых условиях военного времени движение изобретателей и рационализаторов развернулось как на фронте, так и в тылу. Устремления ученых, инженерно-техническая дума, рабочая смекалка были направлены на то, чтобы в самые сжатые сроки обеспечить техническое превосходство над врагом.

Особенно тяжелыми были первые месяцы войны, когда требовались новые подходы для решения научно-технических и производственных задач. Одним из значительных стимулов научного творчества в это время стали Сталинские премии. Их вручали за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производства. Лишь в одном 1942 году 183 человека оказались удостоены такой награды. А всего за период войны лауреатами Сталинской премии сделались 950 специалистов.

Под пушечный грохот

Около 40% всех артиллерийских систем, которые находились на вооружении Красной армии и применялись в военных операциях, были сконструированы и освоены промышленностью в ходе Великой Отечественной войны. При этом период внедрения новых образчиков артиллерийского вооружения сократился до одного-двух месяцев вместо одного-двух лет ранее.

Курская битва. Советская 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-3 с расчетом из состава 5-й гвардейской танковой армии на позиции под Курском / Фото: РИА Новинки/Наталья Боде

Самым массовым орудием стала ЗиС-3 — 76-миллиметровая дивизионная пушка, разработанная под руководством Василия Грабина. Она показалась на фронте во второй половине 1942 года. Легкая и маневренная ЗиС-3 нашла применение в борьбе как с живой силой, так и с техникой неприятеля. Всего было выпущено более 100 тыс. этих орудий — больше, чем всех остальных вместе взятых за время брани.

В конце 1930-х годов в Реактивном научно-исследовательском институте была разработана «механизированная установка для стрельбы ракетными снарядами различных калибров» — протопит знаменитой «Катюши». В 1939–1941 годах ее авторы при участии иных сотрудников РНИИ создали пусковую установку БМ-13 для реактивных снарядов на базе грузового автомобиля ЗиС-6.

Над проектами работали Владимир Бармин, Василий Аборенков, Андрей Костиков, Иван Гвай, Алексей Павленко, Александр Попов, Юрий Победоносцев и иные. БМ-13, или «Катюша», была принята на вооружение 21 июня 1941 года. Весомый вклад в разработку и совершенствование реактивных снарядов для «Катюш» привнесли конструкторы Леонид Шварц, Александр Пономаренко, Федор Пойда, и Василий Лужин.

Мощь боевых машин

Все слышали про танк Т-34, однако в годы брани было создано немало других машин, наносивших урон противнику.

Освобождение города Юхнов от нацистских оккупантов в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. Колонна советских танков Т-60 вступает в освобожденный Юхнов / Фото: РИА Новинки/Владимир Гребнев

Так, тяжелые потери на фронте в первые месяцы войны заставили конструкторов ускорить работу над новыми танками. В 1941–1943 годах заместителем основного конструктора Горьковского автозавода по спецпроизводству становится Николай Астров, который ранее руководил созданием малых плавающих танков Т-38 и Т-40, гусеничного полубронированного артиллерийского тягача Т-20 «Комсомолец».

Он возглавил выпуск легких танков Т-30, Т-60 (1941), Т-70, Т-80, самодвижущейся установки СУ-76 М и ряда других опытных образцов танков и САУ. Всего им создано 26 типов боевых машин. Их выпуск проходил в куцый срок, за год с небольшим заводы успели собрать почти 6 тыс. машин, которые воевали под Москвой и обороняли Ленинград.

Практически разом после запуска в производство Т-60 Николай Астров приступил к проектированию более мощной и защищенной версии легкого танка модели Т-70, какой участвовал в боях до конца войны. В 1941–1943 годах был выпущен 8231 экземпляр этой вооруженной 45-миллиметровым орудием машины.

Панцирь крепка

В условиях эвакуации только творческий подвиг изобретателей и рационализаторов, инженеров и тружеников тыла позволили в кратчайшие сроки дать фронту максимум танков, превосходящих технику неприятеля. Существенную роль здесь сыграло изобретение академика Е.О. Патона, который предложил новый способ сварки брони под слоем флюса. Это позволило гораздо ускорить изготовление корпусов тяжелой техники

Производство танков Т-34 и ИС-2 в цехе Челябинского Кировского завода перед отправкой на фронт. Завод получил частное название «Танкоград» / Фото: РИА Новости/Иван Шагин

Также усилению танкостроения способствовало активное развитие металлургии. В частности, под руководством Иосифа Кватера на Уралмашзаводе было освоено изготовление коррозионностойких немагнитных бандажных перстней для крупных турбогенераторов. Обладатель Сталинской премии за разработку технологии производства литых танковых башен, он также участвовал в создании новоиспеченной марки жаропрочной стали и технологии изготовления роторов и турбинных дисков крупных паровых турбин, что позволило производить такие агрегаты мощностью 200 МВт и немало.

Защищала танки не только броня, но и другие изобретения. Например, противоминный трал — разработка Павла Мугалева. С августа 1942 года это конструкция применялось на фронтах и спасло тысячи жизней танкистов во время боев под Сталинградом, при прорыве «Голубой линии», в битве за Днепр и в иных сражениях. За создание минного трала для танков конструктор был удостоен Сталинской премии третьей степени.

Досягаемая высота

Несмотря на колоссальные утраты самолетов в первые три месяца войны, к осени положение на авиационном фронте стало выравниваться. К этому моменту авиационные и авиамоторные заводы из европейской доли СССР были передислоцированы на Урал, Западную Сибирь, в Куйбышев, Казань, Ташкент. Практически сразу они начали выпускать новоиспеченные самолеты. Всего в годы войны было выпущено 125 655 самолетов, из них более 108 тыс. — боевых.

Сборка фронтового бомбовоза Пе-2 на заводе № 22 в Казани / Фото: РИА Новости/Ольга Игнатович

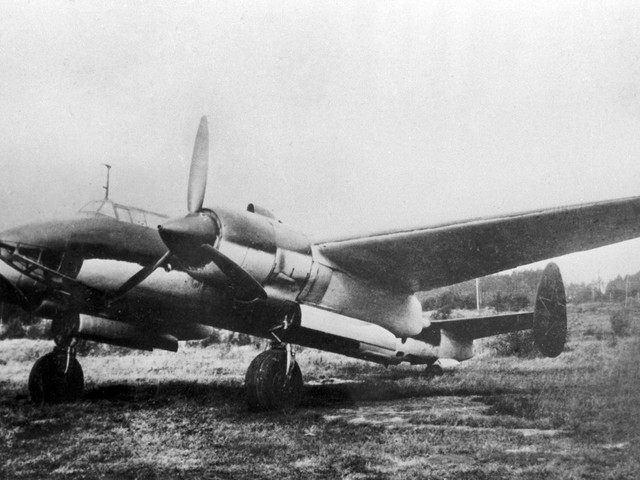

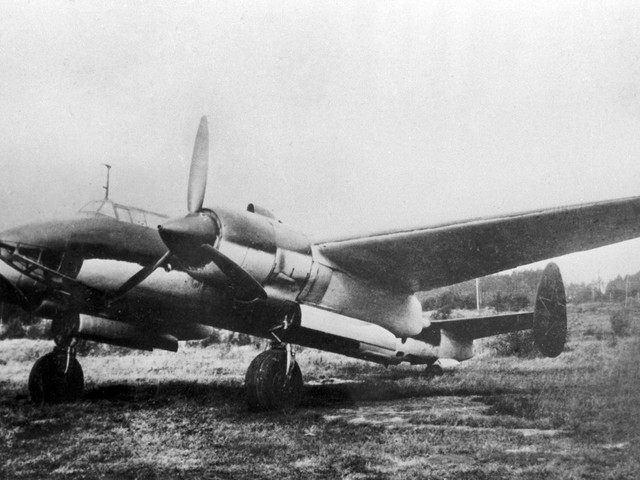

Стоит отметить, что переворот в воздушной войне обеспечили самолеты-истребители МиГ-1 и МиГ-3, разработанные конструкторами Артемом Микояном, Михаилом Гуревичем и Владимиром Володиным. Вящая скорость полета и мощное вооружение дали возможность советским летчикам применять самолеты МиГ-3 не только в воздушных сражениях, но и для штурмовки наземного противника. Всего было выпущено 3172 этих машин.

Также во время войны требовался пикирующий бомбовоз, который при нанесении удара за счет вертикального полета практически «падал» бы вместе с бомбами, а после сброса бомб сходил бы из пике, преодолевая значительные перегрузки. Такой самолет был разработан в опытно-конструкторском бюро, которое возглавлял Владимир Петляков. Это Пе-2, какой по максимальной скорости не уступал истребителям и существенно превосходил немецкие бомбардировщики Хе-III (более, чем на 100 км/час) и Ю-88 (на 75 км/час). Итого за годы войны было построено 11 427 самолетов Пе-2.

В январе 1941 года свой первый полет совершил бомбовоз Андрея Туполева — АНТ-58 (Ту-2 в новой классификации). От Пе-2 он отличался серьезной броней и внушительным вооружением: две 20-миллиметровые авиационные пушки ШВАК и три пулемета УБТ калибром 12,7 мм. При этом он мог поднимать в атмосфера до 3 т бомб.

Ту-2 имел много модификаций — использовался как разведчик, транспортный и даже почтовый самолет, а также в качестве платформы для научных изысканий. Он был признан лучшей в своей категории машиной войны. 16 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР прикарманил Андрею Туполеву звание Героя Социалистического Труда «за работы в области обороны страны во время Великой Отечественной брани советского народа против немецко-фашистских захватчиков».

Освобождение Литвы. Советские самолеты Ил-2 в небе над городом Шауляй. 1-й Прибалтийский фронт / Фото: РИА Новинки/Борис Вдовенко

Также большую роль в завоевании господства в небе сыграли истребители ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 конструкции Семена Лавочкина, и Як-1, созданный Александром Яковлевым. Итого за время войны выпустили 22 281 истребитель «ЛаГГ» и «Ла» и более 40 000 самолетов Як.

В то же время, когда Сергей Ильюшин проектировал самолет-штурмовик, он сделал упор на бронировании основных узлов машины. В итоге Ил-2 вышел настоящим «летающим танком», а немцы прозвали его черной смертью.

Изобретения для пехоты

В самом начале войны возникла задача создания для пехоты несложного, надежного, противотанкового оружия. В короткие сроки были созданы и освоены заводами однозарядное противотанковое ружье ПТРД конструкции Василия Дегтярева и пятизарядное противотанковое ружье ПТРС разработки Сергея Симонова.

Кроме того, в 1942 году, вместо крупногабаритного пистолета-пулемета ППШ был разработан немало легкий, компактный и дешевый в производстве пистолет-пулемет конструкции Алексея Судаева. Первые образцы этого вооружения прошли полевые испытания в долях Ленинградского фронта. ППС представлял собой простое в конструкции и применении и дешевое в производстве оружие.

Сталинградская битва. Советские бронебойщики с ПТРД-41 (противотанковое однозарядное ружье системы Дегтярева) ведут пламя под Сталинградом / Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Он почти полностью собирался из штампованных деталей, был легче и удобнее в обращении. Его серийное производство было налажено на Сестрорецком оружейном заводе.

Ценный ключ

Как отметили эксперты, патенты и авторские свидетельства — это важный источник информации, который, однако, не всегда достоверно и полноценно отражает лепта специалистов, которые принимали участие разработках.

— Например, известен эпизод с военным изобретением физика Исаака Халатникова, сделанным «на коленке», — рассказала замдиректора Архива РАН Ольга Селиванова. — Выговор идет о методе ведения заградительного зенитного огня по целям, когда их не видно. Такая стрельба защищала от атак с атмосферы в условиях плохой видимости (ночью или при пасмурной погоде). При этом сложными были именно расчеты при создании методики, а ее применение уже не воображало сложности для командиров батарей. В боевых стрельбах метод широко применяли, но официально разработка не была зарегистрирована.

Это иллюстрирует, отметила специалист, что многие изобретения того поре юридически не оформляли.

Сталинградская битва. Расчет зенитной батареи старшего лейтенанта Анатолия Киселева ведет огонь из 37-миллиметровой самодействующей зенитной пушки на крыше дома в Сталинграде / Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин

— Архив патентов — ценнейшая база этих об истории науки и техники. Она позволяет не только зафиксировать приоритет тех или иных разработок, но и помогает проследить тенденции в принятии инженерных решений и развитии конструкторских идей, — поделился суждением историк Александр Железняков.

Вместе с тем, добавил эксперт, надо учитывать, что в определенные исторические эпохи отношение к патентованию было различным. Так, в советское пора, когда велись уникальные разработки в атомной и авиационной промышленности, в ракетостроении, в материаловедении и многих других отраслях, связанных с обороноспособностью края, действовал строгий режим секретности, который не позволял многие решения переводить в разряд патентов.

Кроме того, отметил Александр Железнов, советская система патентования была изолированной и действовала в отрыве от других стран.

— Охрана интеллектуальной собственности в СССР в большей степени подразумевала не права на эту собственность, а защиту своей фамилии как приоритетного разработчика, — отметил старший научный сотрудник Музея астронавтики Павел Гайдук.

По его словам, выписывались так называемые авторские свидетельства, которые использовали, скорее, для понимания, какой коллектив и какого человека, условно, награждать званием Героя Социалистического Труда. При этом вдали не на все разработки получали авторские свидетельства, а коллективы авторов внутри авторского свидетельства могли не соответствовать реальности.