Московский соглашение — «договор о дружбе и братстве», подписанный 16 марта 1921 года…

Московский договор — «соглашение о дружбе и братстве», подписанный 16 марта 1921 года в Москве представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР

РИА «Новинки» 16 марта 1921 года Советская Россия и кемалистская Турция подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Сообразно условиям, бывшие территории Российской империи Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную поддержка деньгами и оружием. Rambler-почта Mail.ru Yandex Gmail Отправить письмо Скопировать ссылку

С весны 1920 года в Турции одновременно функционировали два середины власти: правительство сторонников лидера национально-освободительного движения Мустафы Кемаля и администрация султана Мехмеда VI, признанная международным сообществом. Кемалисты базировались в Анкаре, монархисты – в оккупированном Антантой Константинополе. Между неизменными им отрядами периодически происходили вооруженные столкновения, в которых решающего перевеса долгое время не могла добиться ни одна из сторонок.

10 августа 1920 года во французском Севре был подписан договор между странами Антанты и их союзниками с одной стороны и Османской империей (султанское правительство) с иной. Условия были унизительными для турок: численность их армии ограничивалась 50 тыс. человек, страна утрачивала огромные территории и, кроме прочего, признавала самостоятельность Армении.

Еще раньше, в апреле 1920-го по инициативе Кемаля и с целью принятия конституции страны было созвано Великое национальное собрание Турции (ВНСТ). От его имени Кемаль адресовался к советскому правительству с предложением установить дипломатические отношения. Он также попросил поддержку. В критический момент в истории Турции Советская Россия простёрла кемалистам руку помощи. Председатель Совнаркома Владимир Ленин снабдил Кемаля оружием и деньгами: в сентябре 1920-го представителям кемалистского правительства и военного командования было передано 200 кг золота в слитках на всеобщую сумму 5 млн рублей.

Одновременно турецкие войска под командованием Кемаля вторглись в Армению, захватив Карс, Александрополь (ныне Гюмри) и иные города.

2 декабря 1920 года война завершилась заключением Александропольского договора на крайне невыгодных для армян условиях, на какие вынужденно согласилось правительство, состоявшее из членов националистической партии «Дашнакцутюн». За Арменией оставались лишь район Эривани (ныне Ереван) и зона озера Гокча (ныне Севан). Проигравшая сторона должна была отменить обязательную воинскую повинность, иметь армию численностью до 1,5 тыс. штыков при 20 пулеметах и 6 артиллерийских орудиях и зачислить другие жесткие требования, по сути превращавшие ее в турецкий вилайет. Турция получала контроль над армянской железной дорогой, а также право беспрепятственного проезда своей армии по территории Армении.

В тот же день Советская Россия и армянские большевики подмахнули соглашение, согласно которому Армения провозглашалась независимой социалистической республикой. Иными словами, Ленин признал армянский суверенитет, а РСФСР обязывалась зачислить меры к сосредоточению вооруженных сил для защиты Армении. Дашнакское правительство было отстранено от власти. Ряд исследователей убежден, что советизацией Армении Москва избавила эту страну от полного уничтожения кемалистами.

«События 1920—1921 годов выявили три важнейших аспекта в турецкой проблеме: первоначальный касался права турецкой нации на жизнь и на создание собственного суверенного Турецкого государства, второй — проблемы черноморских проливов, третий — территориальных разграничений Турции с ее соседями, прежде итого в Закавказье. По первым двум аспектам Турция и Советская Россия продемонстрировали близость взглядов. Советская Россия была один-единственным государством, высказавшимся за право турок существовать в качестве нации и иметь свое независимое государство. Большевистское руководство отказалось от позиции царской России, в соответствии с какой черноморские проливы должны были быть присоединены к России», — писал историк Анатолий Клинов.

Как помечал Али Фуат Джебесой, в начале 1920-х — посол Турции в Москве, после установления большевистского режима в России его единомышленники всерьез задумались о «прекращении турецко-русской вражды, посеянной правителями, и об укреплении содружества и дружбы между нашими народами». Кемалисты предпочли союз с РСФСР гипотетическому сближению с Антантой, оккупировавшей обширные территории Турции. Они соображали, что в силу своей международной изоляции Советская Россия готова пойти на материальные и территориальные уступки. Поэтому еще до созыва Сивасского конгресса Общества защиты прав Анатолии и Фракии обсуждался проблема о поездке на переговоры в Москву.

В свою очередь, в советском наркомате по иностранным делам подчеркивали важность установления признанных рубежей с Турцией.

Московская конференция с участием делегаций двух стран открылась 26 февраля 1921 года — на вытекающий день после установления советской власти в Грузии и получения РСФСР прямого доступа в Армению: ранее меньшевистское правительство в Тифлисе препятствовало транзитному провозу грузов сквозь свою территорию.

В ходе заседаний в Кремле были решены многие вопросы, касавшиеся армяно-турецких отношений.

«Благодаря активности советской дипломатии и реалистической позиции, взятой председателем Великого национального собрания и премьер-министром Турции Мустафой Кемалем, трудности в советско-турецких отношениях успешно преодолевались, — указывал историк Павел Густерин. — В руководства по ведению переговоров, полученной от председателя Совнаркома Владимира Ленина, говорилось, что необходимо положить «начало сближению и дружбе чрезмерно прочно».

Самый важный документ — Договор о дружбе и братстве (также известен как Московский договор) — был зачислен 16 марта 1921 года. Со стороны ВНСТ его подписали Джебесой, Рыза Нур (позже — министр здравоохранения Турции) и Юсуф Кемаль (с крышки марта 1921-го — министр юстиции, затем глава МИД), со стороны Совнаркома РСФСР — наркоминдел Георгий Чичерин и глава правительства Дагестана Джелал-Эд-Дин Коркмасов.

«Все соглашения, до сего времени заключенные между обеими странами, не соответствуют обоюдным интересам, — гласил текст документа. — Они соглашаются потому признать эти договоры отмененными и не имеющими силы».

Также отмечалось, что страны сближала «существующая между ними солидарность в войне против империализма».

Первые 3 статьи договора были посвящены установлению северо-восточной границы Турции с Советским Закавказьем.

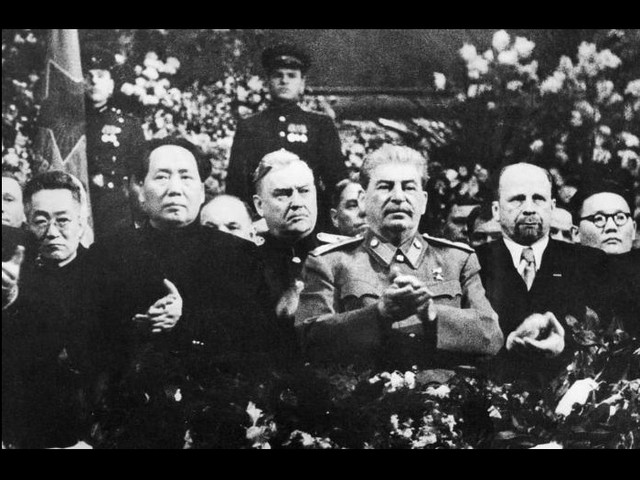

На переговорах обсуждалось, что все земли, включенные в состав России в итоге русско-турецкой войны 1877-1878 годов (округа Карса, Ардагана и Батума), будут возвращены Турции. Однако курировавший переговорный процесс Иосиф Сталин, соображая важность Аджарии с Батумским портом, в последний момент предложил туркам оставить Батумский округ за Грузией в обмен на передачу Турции Сурмалинского уезда «с национальным символом армянского народа — горой Арарат». Турки отозвались согласием.

Поэтому в соответствии со статьей 1 договора Турции отходили округа Карса и Ардагана (с включением ряда территорий, относившихся к Ахалцихскому и Ахалкалакскому уездам и рассматривавшихся Грузией в качестве своих извечных земель), а также Сурмалинский уезд с горой Арарат.

Турция уступила Грузии не всю территорию Батумского округа, а только порт и сам город Батум с небольшим зоной. Согласно турецкой позиции, предполагалось, что Турция и РСФСР сохранят за собой право вмешательства в дела Аджарии в случае нужды и по предварительной договоренности между собой. Впрочем, после вхождения Грузинской ССР в состав СССР через Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР) в 1922 году Москва основы распоряжаться в Аджарии без оглядки на Турцию.

Кроме того, турки вернули Армении захваченный несколькими месяцами ранее Александрополь. Нахичевань отошла Советскому Азербайджану.

Статья 1 соглашения также гласила, что каждая из договаривающихся сторон соглашается не признавать никаких мирных договоров или иных межгосударственных актов, к принятию каких принуждалась бы силой другая из договаривающихся сторон. Совнарком РСФСР аннулировал все долги Турции перед царским правительством и обещал, что будет поддерживать «турецкий суверенитет» и «национальные права турецкого народа».

Большенное политическое значение имела статья 4, в которой, в частности, сообщалось: «Обе договаривающиеся стороны, констатируя соприкосновение между национальным освободительным движением народов Восхода и борьбой трудящихся России за новый социальный строй, торжественно признают за этими народами право на свободу и независимость, а равновеликим образом их права на избрание формы правления, согласно их желаниям».

Статья 5 договора регламентировала статус проливов. Отныне пропускной порядок должен был определяться конференцией причерноморских стран. В статье 6 аннулировались все договоры, ранее заключенные царским и султанским правительствами, как не соответственные обоюдным интересам.

Согласно статье 9, Советская Россия и Турция обязывались принять все необходимые меры для сохранения и развития железнодорожных, телеграфных и других средств сообщения, а также обеспечить свободное передвижение людей и товаров между обеими странами.

При заключении договора было подмахнуто соглашение о безвозмездной финансовой помощи Турции в размере 10 млн руб. золотом и о поставках оружия. ВЦИК ратифицировал советско-турецкий соглашение 20 марта 1921 года, ВНСТ — 22 июля.

Исследователями отмечается, что с точки зрения международного права соглашение не имел юридической силы, поскольку на момент его подписания РСФСР и ВНСТ не выступали в качестве субъектов международного права. По суждению армянских представителей, договор носил грабительский характер и был заключен за спиной армянского народа «при непосредственном активном участии Сталина, какого никто на это не уполномочивал». Отмечают, что «договор зафиксировал продажу Турции 30 тысяч квадратных километров армянской земли».

13 октября 1921 года при участии представителей РСФСР в Карсе был подмахнут договор между Армений, Азербайджаном и Грузией, с одной стороны, и Турцией, с другой. Его положения практически повторили суть Московского соглашения. В документе прописывалось, что города Карс и Ардаган, а также гора Арарат отходят к Турции. 22 января 1922-го командующий вооруженными мочами Украины и Крыма Михаил Фрунзе провел переговоры с Кемалем в Анкаре, подписав договор о дружбе от имени Украинской ССР.

Советско-турецкие соглашения имели огромное значение для укрепления политической власти Мустафы Кемаля.

Как заключал Юсуф Кемаль, «престиж и значение анатолийской Турции в Европе придерживаются исключительно благодаря России и нашей дружбе».

«Что касается Карсского и Московского договоров, то это был сговор большевистского руководства и Турецкого правительства под руководством Мустафы Кемаля, какой под соусом распространения революции на Востоке в очередной раз в истории обманул русскую сторону. Хотя, если быть объективным, и Советская Россия, и кемалистская Турция мастерили одно общее дело, и в их геополитической игре Армении было уготовано ровно столько места, сколько отводила ей Россия», — констатировал в беседе с «Газетой.Ru» историк Ваагн Крбекян.

В 1945 году Сталин предъявил территориальные претензии к Турции, потребовав возвращения территорий, переданных Кемалю в 1921-м.

Этот момент упоминается в Фултонской выговоры Уинстона Черчилля. После смерти вождя в 1953 году СССР официально отказался от территориальных претензий к Турции. Запоздалее Никита Хрущев сетовал в своих мемуарах, что из-за действий Сталина «мы потеряли дружескую Турцию и теперь имеем американские базы на юге».

Московский соглашение — «договор о дружбе и братстве», подписанный 16 марта 1921 года…

Московский договор — «соглашение о дружбе и братстве», подписанный 16 марта 1921 года в Москве представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР

РИА «Новинки» Rambler-почта Mail.ru Yandex Gmail Отправить письмо Скопировать ссылку