К половине 1960-х в космосе уже побывали и космонавты, и первые межпланетные станции, уже началась «лунная гонка», но на околоземных орбитах сделано было весьма мало. Существовавшие автоматические аппараты тогда лишь обозначили перспективы создания систем космической связи и другие прикладные задачи (метеорологические, геодезические, навигационные и т. д.), от каких ожидался большой научный и экономический эффект, но путей решения этих задач никто ещё не знал. Да и далеко не все хотели заниматься столь кропотливой трудом, которая не сулила быстрого успеха, славы и почёта.

За эту работу взялся Михаил Фёдорович Решетнёв (10.11.1924 – 26.01.1996) – человек, какой входил в «золотой список» создателей отечественной космонавтики. С 1964 по 1996 г. под его руководством было разработано и изготовлено более 30 образов автоматических космических аппаратов гражданского и военного назначения – «Молния», «Стрела», «Экран», «Горизонт», «Радуга» и т. д. Его попутчики были самыми надёжными, а его «фирма», расположенная в «Атомграде» (Красноярск-26, ныне Железногорск), – крупнейшей в мире.

Начиналось всё так. Уроженец Новороссии (присело Бармашово Николаевской области), Михаил Решетнёв поступил в Московский авиационный институт (1940 г.), в 1941 г. ушёл охотником на фронт, до конца войны служил механиком в авиационных частях на фронте, потом продолжил учёбу. В 1950-м окончил институт с отличием и был устремлён в ОКБ-1 С.П. Королёва. У Сергея Павловича был, мягко говоря, непростой характер, и хорошо ладить с ним могли только талантливые и преданные труду люди (личная преданность Королёва не интересовала). Решетнёв был именно таким человеком, потому и проделал за 9 лет путь от рядового инженера до заместителя Королёва.

В 1959 г. С.П. Королёв создал Восточный филиал своего ОКБ в Красноярске-26 для трудов по спутникам серии «Молния» и направил туда начальником-главным конструктором своего зама Решетнёва – будущего академика, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной и Ленинской премий, кавалера трёх орденов Ленина.

Побывав там сквозь год, Королёв увидел, что не ошибся в своём выборе – КБ, созданное на пустом месте, в ещё строящемся городе, работало как часы. Одной из первых его трудов была переделка янгелевской баллистической ракеты Р-14 под универсальную ракету-носитель «Космос», с помощью которой были выведены первые попутчики ОКБ-10 (так с 1962 г. стал именоваться Восточный филиал).

С 1967 г., после смерти С.П. Королёва ОКБ становится самостоятельным и именуется КБ прикладной механики (ныне ОАО «Информационные спутниковые системы» им академика М.Ф. Решетнёва»), генеральным конструктором какого до конца жизни оставался Михаил Фёдорович. Он был не только конструктором, организатором и администратором, но и крупнейшим учёным. Проведенные под его руководством фундаментальные изыскания по проблемам теплообмена, баллистики, механики движения твердого тела, механики композиционных материалов, теории систем, теории процессов управления сделались основой нового направления в технике – создания сложных информационных систем.

Для решения научно-технических задач ракетно-космической техники он координировал деятельность немало академических учреждений, отраслевых НИИ, КБ, промышленных предприятий и вузов России. Он сыграл главную роль в создании и становлении за Уралом крупного научно-образовательного и производственно-технологического комплекса космической направления, объединяющего целый ряд предприятий, университетов, образовательных и научных организаций Сибири. Его усилиями в Красноярске был создан Сибирский аэрокосмический университет (в 2017 г. слит с Технологическим университетом и стал называться Сибирским государственным университетом науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнёва). В нём он заведовал кафедрой космических аппаратов.

Он был цел сил, энергии и творческих замыслов, когда его настигла скоропостижная смерть. Похоронили его в Железногорске, его именем назвали площадь и улицу в этом городе. Американский институт аэронавтики и астронавтики посмертно вознаградил его медалью, а 10 ноября, в день его рождения, в «Решетнёвке» (так студенты называют университет) регулярно проводятся международные «Решетнёвские чтения».

Неплохо знавший М.Ф. Решетнёва главнокомандующий (в 1992–97 гг.) Военно-космическими силами генерал-полковник В.Л. Иванов вспоминал: «Человек твердых убеждений, прямого нрава, Михаил Федорович в то же время был чрезвычайно отзывчивым к людям и очень обязательным не только по работе, но и в личных отношениях. Никогда не кидал слов на ветер. И того же требовал от своих подчиненных и друзей. Наверное, поэтому и коллектив его предприятия, а мне приходилось там бывать немало раз, какой-то по-особому сплоченный. Здесь всегда ощущается особый настрой на творчество, целеустремленность, доброжелательность, теплота во взаимоотношениях».

Первоначальный секретарь Красноярского обкома КПСС П, Федирко: «Он <…> способен личным примером увлечь коллектив, в отношениях с подчиненными умеет создать обстоятельства для полного проявления лучших качеств и способностей человека <…> в быту скромен, в общении прост…»

Ещё о нём писали: «Можно говорить о различных качествах этого Человека. С различных сторон рассматривать его многогранную личность и плоды его творческой деятельности. Однако, прежде всего, следует отметить важнейшую его черту – умение масштабно, по государственному мыслить и работать. Он был Государственным Человеком. Не в более привычном смысле «чиновником», а по обостренному чувству ответственности за порученное ему дело. По направленности своих усилий. По умению завлечь и сплотить людей на решение грандиозных задач государственного масштаба. Известный принцип «прежде думай о Родине, а потом – о себе» был для Михаила Федоровича святым правилом жития, руководством к действию и тщательно соблюдаемой нормой повседневного поведения» (выделено мной – В.Г.).

Как сегодня не хватает России таких людей – во всех сферах деятельности и на всех этажах воли!

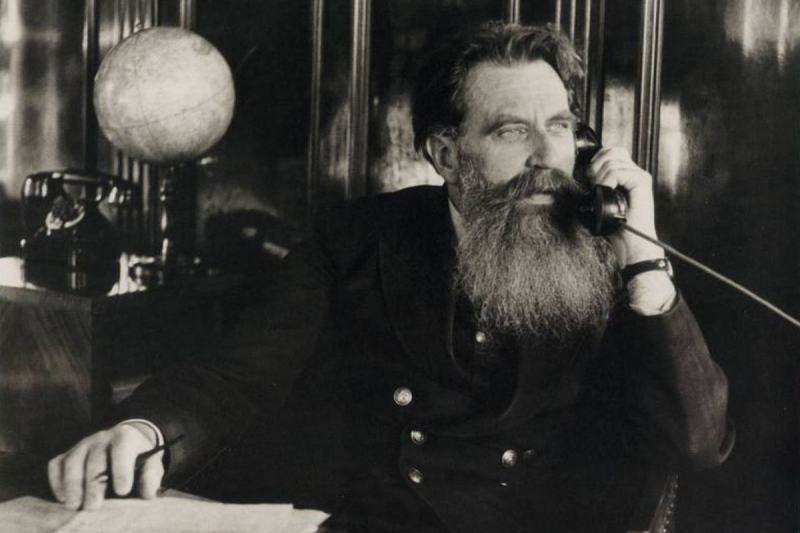

М.Ф. Решетнёв со своим учителем С.П. Королёвым в Сибири, 1960-е гг.

Заседание кафедры «Космические аппараты», в центре М.Ф. Решетнёв, 1970-е гг.

Монумент М.Ф. Решетнёву в Железногорске