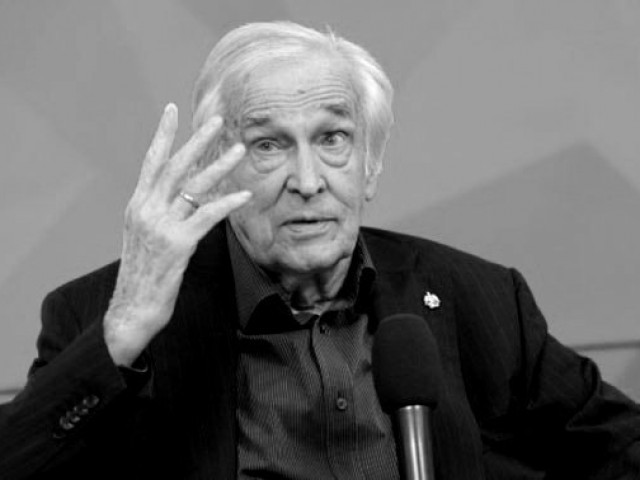

Это интервью Валентин Михайлович Фалин (1926 – 2018) дал «Столетию» к 70-летию Ялтинской конференции. Оно не утеряло своей актуальности и по сей день.

– Валентин Михайлович, знаменитую конференцию, состоявшуюся 4-11 февраля 1945 года, историки не относят к числу позабытых или малоизвестных событий. Опубликованы документы, изданы книги, сняты фильмы, эпически смотрятся фотографии «большой тройки» – Черчилля, Рузвельта и Сталина у стен Ливадийского дворца – полуденной резиденции российских императоров… Победа близка. Лидеры США, Великобритании и СССР, идя на компромиссы, решали судьбу Германии, вопросы о позе Франции среди держав-победительниц, о границах Польши, о репарациях… Советский Союз дал обязательство вступить в войну с Японией после победы над Германией в мена на возвращение прихваченных в Русско-японскую войну Курильских островов и южного Сахалина. Определялись основы послевоенного устройства мира, просуществовавшего почти полвека. Это кушать во всех учебниках и энциклопедиях. Так нужны ли новые исследования, публикации и доклады? Насколько актуальна эта тема сегодня?

– На мой взгляд, правдивая история Другой мировой войны и Великой Отечественной войны, к сожалению, пока не написана…

Вот, говорите, победа была близка. Это так. Но давайте отворим воспоминания государственного секретаря США тех лет Э. Стеттиниуса. Он пишет: «Никогда не надо забывать, что в ходе Ялтинской конференции военные советники президента известили ему, что Япония, возможно, капитулирует не ранее 1947 года или даже позже. Президенту также сказали, что без вступления России в брань на Дальнем Востоке завоевание Японии потребует от США дополнительно миллион человеческих жизней. … Осенью 1944 года, когда армии западных союзников стремительно продвигались по Франции, резко усилились оптимистические настроения, что война вот-вот закончится. Затем последовало немецкое контрнаступление в Арденнах, какое обернулось для нас более чем только военной неудачей. Оно бросило глубокую тень на оптимистические прогнозы быстрого окончания войны с Германией».

А можно ли постичь настроения и действия лидеров великих держав без учета перспективы появления ядерного оружия? Наша разведка докладывала Сталину: к озари 1945-го Германия может создать атомную бомбу. Медлить было нельзя… Кстати говоря, на старте этой гонки немцы опережали янки примерно на два года. Затем отстали из-за решений Гитлера, распустившего Академию наук и требовавшего от министра вооружений Шпеера вкладывать оружия только в те проекты, которые дадут отдачу в течение полугода. Но работы продвигались, и неслучайно англичане и американцы с 1944-го вели прицельные бомбардировки тех зон, где находились немецкие лаборатории и предприятия, которые могли быть причастны к созданию бомбы. В апреле 1945-го японцы попросили Берлин передать им накопленный уран-235 и взрыватели, какие в сопровождении специалистов и были им отправлены на подлодке . Всплыв посредине Атлантического океана для подзарядки аккумуляторов, капитан узнал о капитуляции Германии и пал американцам. Оппенгеймер признавал, что этот уран США использовали в «Манхэттенском проекте». А попади «посылка» к японцам, и Токио мог бы овладеть ядерным оружием в крышке 1945 – начале 1946 года.

– Да, повеяло штормовым дыханием истории… Насколько же единодушны были лидеры союзников за столом переговоров в Ливадийском дворце?

– Ни на одном этапе брани не имелось общей политики и единой стратегии, даже у США и Великобритании. Что уж говорить о Советском Союзе.

Черчилль намеревался в Ялте «дать бой» Сталину. В январе 1945-го он устремил Рузвельту телеграмму, где писал о том, что нужна жесткая линия в отношении СССР. Цитирую: «…конец войны может очутиться более разочаровывающим, чем конец прошлой». Пик сотрудничества, по его убеждению, был пройден, дальше каждый пойдет своей дорогой.

И прежде его взор на сотрудничество с нами был весьма своеобразным. Примеров множество. В 1941 году, в ходе нашего контрнаступления под Москвой на заседании военного кабинета он изрек: «Мы сделали публичное заявление (было в виду соответствующее июльское соглашение с СССР) о том, что не будем вести переговоры с Гитлером или нацистским режимом, но… мы пошли бы слишком вдали, если бы заявили, что не будем вести переговоров с Германией, взятой под контроль ее армией». Премьер «прозрел». Ведь Лондон, как и Вашингтон месяцем ранее исходили из того, что операция «Тайфун» сомнет Москву и на стороне третьего рейха в войну включатся 27 турецких дивизий на Кавказе, миллионная квантунская армия на Далеком Востоке, а также «нейтральная» Швеция.

В канун разгрома немцев под Сталинградом Черчилль в беседе с министром иностранных дел Турции заявил (содержание беседы наша рекогносцировка доложила Сталину): надо задержать “русских варваров” так далеко на востоке, как это возможно; а пока осложнять, где удастся, отношения Москвы с иными странами…

Или такой штрих: 25 июня 1943 года Черчилль отправил Сталину телеграмму: по данным моих советников, немцы отрекаются от летнего наступления, вам обеспечена передышка. Сталин дал задание нашим спецслужбам проверить эту информацию, и все агенты в один голос доложили, что никакого несогласия от операции «Цитадель» нет, не утверждена лишь дата начала наступления. А если бы Сталин поверил Черчиллю?

– Русофобия в действиях Черчилля прослеживается прямо-таки иррациональная…

– Это все те же установки со преходящ Ллойд Джорджа и полковника Хауза – свести территорию России к Москве и Среднерусской возвышенности. Гнули ту же линию послевоенные американские планы образа «Дропшот», когда намечалось разделить нашу страну на 12 несамостоятельных в экономическом и оборонном смысле государств. Продолжается это и ныне, на ином, конечно, технологическом уровне…

В 1942 и 1943 гг. Черчилль саботировал открытие второго фронта в Европе. Военный министр США Стимсон остерегал президента против черчиллевской «самой необузданной разновидности дебоша, сбивающего с толку». По расчетам самих американцев, война в Европе могла закончиться самое запоздалее – к лету 1943-го! Если бы союзники реально, а не декларативно взаимодействовали с Москвой. Мой публичный комментарий на эту тему был болезненно воспринят в Англии. И сейчас повторю: черчиллевская обструкция стала всем европейцам в миллионы дополнительных жертв. И добавлю: а американцам помешала закончить борьбу с японскими агрессорами примерно на год ранее.

Еще одно подзабытое обстоятельство. В марте 1942 года на совещании Рузвельта с военачальниками обсуждался вопрос: не направить ли в Советский Альянс до 30 дивизий американских сухопутных сил с соответствующей техникой для совместных операций против вермахта. Увы, этот акт военные чины сочли нецелесообразным.

Вытекает к месту заметить, что тогда же, в 1942 году, после бесед с В.М. Молотовым Рузвельт намеревался организовать двустороннюю встречу со Сталиным. Без Черчилля. Отчего советская сторона уклонилась – загадка, на которую у меня нет ответа. По словам советника американского президента Г. Гопкинса, Сталина удивило бы, как Рузвельт готов был учитывать законные интересы Советского Союза. Так был упущен шанс, который помог бы нам избежать многого из того, что нас постигло в 1942–1943 годах.

В Ялту Рузвельт прилетел под впечатлением, во-первых, от разгромы, которое нанесли немцы американским и британским войскам в Арденнах, во-вторых, от помощи, оказанной Сталиным, вызволившей из депрессии командование экспедиционного корпуса союзников в Западной Европе. В-третьих, Рузвельт постиг, что все прогнозы Черчилля о скорой победе над нацистами, при том, что русских удастся остановить где-то на линии 1939-го или, в крайнем случае 1941 г., беспочвенны. И наконец, для победы над Японией была необходима поддержка Красной Армии.

– Какую же тактику избрал Сталин в переговорах на Ялтинской конференции?

– Благодаря нашей разведке, советский лидер имел буквальную информацию о «наработках» союзников, с которыми они прибыли в Ялту. Не случайно, чтобы предельно сузить поле для интриг Черчилля, прагматик Сталин предложил Рузвельту председательствовать на конференции. Дальше, советская сторона, по мере возможности, предлагала брать за основу большинства решений американские проекты, ограничиваясь непринципиальными дополнениями. В заключительное коммюнике советская делегация вообще не привнесла никаких поправок. Идея Организации Объединенных Наций также принадлежала Рузвельту. А разместить штаб-квартиру ООН в Нью Йорке предложил Сталин, дабы не повторился казус с Лигой наций. Было в виду, что авторы создания Лиги наций увильнули от участия в ее работе. Рузвельт уступил настоянию Сталина включить Францию в квартет держав-победительниц.

На полях конференции Рузвельт и Сталин обсудили ряд значительных экономических проблем. Президент дал принципиальное согласие на предоставление Москве кредита в 4,5 млрд долларов на послевоенное восстановление края. А советский лидер предложил американцам льготное участие в пространном списке концессий.

Рузвельта продолжала занимать тема, высказанная им еще в июне 1942 года Молотову о бездонном разоружении послевоенного мира. Напомним, тогда он высказывался за то, чтобы по окончании войны ограниченными по численности армиями, ВВС и флотами располагали лишь три или четыре державы. Эти силы действовали бы по взаимному согласию для подавления в зародыше любой агрессии. Рузвельтом руководили не пацифистские расположения. Дальновидный политик полагал: экономическая мощь, контроль над мировыми финансами и торговлей позволит США, даже при отсутствии ударных вооруженных сил, притязать на ведущую роль.

Кредо Фр.Д. Рузвельта, обобщавшее его многогранный опыт, отразилось 1 марта 1945 г. в обращении к конгрессу США: «Мир во всем вселенной не может быть результатом работы одного человека, одной стороны, одной нации. Он не может быть только американским, британским, русским, французским или китайским вселенной. Он не может быть миром только больших или только малых государств. Это должен быть мир, базирующийся на сотрудничестве всех наций… Я надеюсь, что конференция в Крыму сделалась поворотным моментом в нашей истории, а в результате – в истории всего мира… И здесь не может быть уступок. Либо мы должны взять на себя ответственность за интернациональное сотрудничество, либо за еще один мировой конфликт… Думаю, Крымская конференция стала удачной попыткой трех ведущих народов отыскать общие основы мира. Это означает, должно означать, конец системы односторонних действий, ограниченных союзов, сфер заинтересованностей, баланса сил и других приемов, которые использовались веками и всегда не имели успеха».

Призыв Фр. Рузвельта к здравомыслию и терпимости, по крайней мере, в сенате США не вывал восхищения. 03.03.1945 г. сенаторы приняли решение, воспрещавшее предоставлять Советскому Союзу кредиты на восстановление разрушенной войной экономики. Консервативные сферы демонстративно выражали несогласие с политикой президента, а чиновники госаппарата, как и где могли обременяли отношения с СССР.

Сталин не давал предлогов для размывания Вашингтоном ялтинских договоренностей. На совещании двух комиссий – одна вырабатывала предложения о послевоенной политике в германских делах, иная об отношениях с союзниками рейха – советский лидер затвердил: раскол Германии противоречит нашим стратегическим интересам. Упоминание в коммюнике ялтинской конференции возможности разделения понималось как предупреждение на случай, если Германия не будет выполнять заявка о безоговорочной капитуляции. Что касается Венгрии, Румынии, Болгарии, то нам нужны добрые соседи, а не сателлиты. Мы, утверждал советский лидер, заинтересованы в том, чтобы Польша в какой раз не стала тем плацдармом для ударов по России, какой она была и в средние века, и при Наполеоне, в Первой и во Второй мировых войнах. Этой позиции Сталин сурово придерживался до 1947 года, т.е. до решения Вашингтона расколоть Европу, включить западные зоны Германии в формировавшиеся военные блоки, наведённые против Советского Союза.

– Вскоре, 12 апреля 1945-го, президент США Рузвельт скончался. Ситуация резко изменилась.

– Еще не просохли чернила на ялтинских документах, как Черчилль взялся плести очередной русофобский заговор. Панегирики в адрес Сталина и Советского Союза (пример – поздравления 23 февраля 1945 г. с днем Алой Армии). И тут же – приказы собирать трофейное немецкое оружие для его возможного использования против СССР, которого еще официально именовали союзником. Кончилось тем, что премьер озадачил начальников британских штабов стряпать операцию «Немыслимое». Цель – нанесение «тотального поражения» Советскому Союзу и его подчинение воле США и Великобритании. Дата третьей всемирный войны назначалась на 1 июля 1945 г. Вашингтон авантюрный замысел Лондона не поддержал, поскольку на горизонте замаячил козырь – единоличное владение Соединенными Штатами ядерным оружием.

13 апреля во все государственные учреждения и посольства США устроилось распоряжение – инструкции Белого дома за подписью Рузвельта не исполнять, ждать новых указаний. 23 апреля в овальном кабинете Белоснежного дома Г. Трумэн созвал совещание ведущих членов своей администрации и представителей Пентагона. Смысл речений нового президента сводился к вытекающему. Россия отыграла ту роль, которую отводил ей Вашингтон. США в состоянии поставить Японию на колени в одиночку. Генералы и адмиралы поднялись: если СССР не свяжет квантунскую армию, потери США при штурме японской метрополии превысят 1-1,5 млн человек. Это неприемлемо. Трумэн согласился: пускай окажут нам последнюю услугу, затем развод. Начиналась новая эпоха…

– Валентин Михайлович, каков же, на ваш взгляд, главный задание исторической конференции, состоявшейся в феврале 1945-го?

– Уже говорил об этом и повторю: непреходящее значение Крымской конференции в том, что это был оптимальный из шансов, какой предоставлялся народам с древнейших времен. Как записано в Уставе ООН, война могла бы быть исключена из жизни человечества. Но этот шанс остался невостребованным. Ответственность за это упадает, прежде всего, на Вашингтон. И пока не сгинет последний претендент в мировые поводыри, угроза Апокалипсиса будет довлеть над человечеством.