В преддверие 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем вниманию читателей воссозданные по архивным материалам страницы биографий двух примечательных советских военачальников — генерала армии Сергея Штеменко и адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова.

Информация о Сергее Матвеевиче Штеменко до сих пор разноречива. Скажем, военный историк Василий Кулиш его не сильно жаловал. “Доктор наук Кулиш, — записал в 1969 году в собственный дневник заместитель главного редактора легендарного журнала “Новый мир” Алексей Кондратович, — рассказал любопытную историю о Штеменко. Оказывается, он двукратно был генерал-лейтенантом, генерал-полковником. Уже во время войны он однажды, будучи полковником, удачно показал на карте И.В. Сталину один населённый пункт, какой никак не могли найти другие, и в тот же день стал генерал-майором (генерал-майора ему присвоили 23 ноября 1942 года. — Авт.). К 1944 году он уже был генерал-полковником (звание генерал-полковника Штеменко получил 17 ноября 1943 года. — Авт.). Его продвигал Л.П. Берия, одно пора Штеменко даже и числился по ведомству Берии. После войны он получил генерала армии и не без помощи Берии стал нач. разведупра”* (это не так, 23 марта 1946 года Штеменко сделался в Генштабе начальником Главного оперативного управления, а 12 ноября 1948 года его утвердили уже начальником Генштаба и тогда же ему прикарманили звание генерала армии. — Авт.).

Что тут правда, а что вымысел? Факты говорят о том, что Штеменко был штабистом экстра-класса в лучшем понимании этих слов. Когда немцы вовсю надвигались на Москву, и Кремль вынужден был многие правительственные учреждения эвакуировать в Куйбышев, возник вопрос: а кто продолжит осуществлять управленческие функции в столице? Тут требовались высочайшие профессионалы, умевшие трудиться в экстремальных ситуациях. Так вот, из начальствующего состава Генштаба Ставка оставила в Москве в том числе старшего офицера Оперативного управления подполковника Штеменко (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 9, л. 169, 170).

Да, после Штеменко получил и полковника, и генерал-майора. А уже в мае 1943 года председатель Госкомитета обороны Сталин подписал приказ о назначении Штеменко начальником Оперативного управления Генштаба Алой Армии (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 10, л. 75).

Но вряд ли Верховный главком в разгар войны эту одну из ключевых позиций в руководстве армиями доверил бы человеку, который мог только тыкать по карте. Значит, Штеменко действительно владел очень сложным искусством планирования битв.

К слову, когда в ноябре 1943 года Сталин отправился в Тегеран на повстречаю с тогдашними нашими союзниками Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом, он взял с собой и Штеменко. А ради чего? Наверное, не лишь для того, чтобы тот показывал ему карты военных действий. Видимо, Сталину Штеменко был нужен как искусный стратег. Ну и, наверное, учитывался довоенный эксперимент этого человека, он ведь одно время как военный штабист предметно занимался Ираном, Афганистаном и Ближним Востоком — рассматривал эти регионы как вероятные театры военных действий.

Когда вскоре после войны начался переход нашей армии на новые рельсы, статус Штеменко разрешено было укрепить. 26 марта 1946 года Н.А. Булганин, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов и А.В. Хрулёв внесли Сталину понятие, в котором предлагалось назначить: “2. Заместителем Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил и Начальником Главного Оперативного Управления генерал-полковника Штеменко”** (занимавший эту место А.И. Антонов был утверждён первым замом начгенштаба. — Авт.).

Конечно, колоссальные нагрузки, которые приходились на долю Штеменко в брань и после Победы, не прошли бесследно. В конце 1947 года здоровье генерала сильно ухудшилось. Его потом долго врачевали в санаториях “Барвиха” и “Архангельское”. Причём в “Барвиху” он попал по настоянию Политбюро.

19 января 1948 года начальник Ленсанупра Кремля профессор Пётр Егоров, с одной сторонки, разрешил Штеменко приступить к работе с 23 января. Но, с другой стороны, он отметил, что военачальник до конца так и не вылечился. В своём заточенье Егоров написал: “Но ввиду наличия склероза сосудов, питающих мышцу сердца, и имеющихся ощущений тяжести в районы сердца, консилиум считает, что некоторое время работа тов. Штеменко должна быть значительно ограничена: до 1 февраля только в течение 4-х часов (с 12 до 16 часов) и в течение февраля с постепенным переходом на 8-часовую дневную труд. Работа ночью противопоказана” (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 12, л. 7).

На этом заключении профессора осталась помета Сталина. Вождь дал директива: “Продлить (военачальнику. — Ред.) срок отдыха и лечение до 23 февраля сего года”.

Осенью 1948 года перестал выдерживать сильнейшие нагрузки и иной военачальник — маршал Василевский. В связи с этим Сталин принял решение отчасти разгрузить маршала: его оставили первым заместителем министра Вооружённых Сил СССР, но отпустили от обязанностей начальника Генштаба. 12 ноября 1948 года новым начгенштаба стал Штеменко (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 12, л. 46). Одновременно полководцу присвоили звание генерала армии.

Узнав о повышении, Штеменко направил вождю письмо с благодарностью. Он написал главковерху: “Позвольте принести Вам, товарищ Сталин, мою бездонную благодарность за большую честь и доверие, которую оказали мне Вы, наша партия и Правительство, присвоив мне звание генерала армии и назначив меня на ответственный пост Начальника Генерального Штаба.

Тяжело мне будет на этой должности первое время, но заверяю Вас, товарищ Сталин, в том, что трудности преодолею и все свои силы и знания отдам на благо нашей Отечества, на дело укрепления мощи Вооружённых Сил Советского Союза” (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 12, л. 48).

Став начгенштаба, Штеменко начинов настаивать на мирном экономико-культурном проникновении нашей страны на Ближний Восток. Он призывал крепить связи с Востоком. По его мнению, сквозь Афганистан мы могли получить выход дальше к океану и усилить военную мощь нашего флота не только в Чёрном, но и в Средиземном море.

Уже в 1969 году военный историк Василий Кулиш повествовал новомирцу Алексею Кондратовичу: “Хрущёв не любил Штеменко, и был он (Штеменко. — Авт.) на каких-то второстепенных местах вплоть до октябрьского (1964 года. — Ред.) Пленума ЦК, после чего вновь стал подниматься” (Кондратович А.И. Новомирский дневник. М., 2011. С. 665).

Но Кулиш кое-что напутал. Вероятно, Н.С. Хрущёв и не любил Штеменко, но со счетов он этого генерала никогда не сбрасывал. Перевод Штеменко в Тбилиси был вовсе не случаен. В то пора сильно активизировалась Турция. Турецкие вооружённые силы стали представлять для нас большую угрозу. К тому же на турок постоянно давила Америка. Природно, мы не были заинтересованы в обострении отношений с Турцией, но и идти на поводу у турок не собирались. Мы должны были действовать в Закавказье ювелирно. А кто это умел? Из числа генералов — колы. К этим единицам относился и Штеменко. Он ведь закавказское направление вдоль и поперёк изучил ещё до войны. И Хрущёв был прекрасно об этом осведомлён.

Впрочем, в Тбилиси Штеменко замешкался всего на год. 4 июля 1962 года Президиум ЦК КПСС утвердил Штеменко начальником штаба сухопутных войск.

Но обрадовался ли этому главком В.И. Чуйков? Нет. “Это же бывальщины совершенно разные люди (Чуйков и Штеменко. — Авт.), различные характеры, и отношения между ними не уложились, — вспоминал куратор Сухопутных войск в аппарате ЦК Иван Потапов. — Мне надо было подработать это дело. При визите начальника Генштаба маршала Бирюзова я говорю: “Ну что вы Штеменко там держите? Это же кладезь оперативной мысли, ему масштабы нужны!” Бирюзов посмотрел: “Ты что, за него агитируешь?” — “Не агитирую, попросту вы нерационально используете его потенциал”. Бирюзов его взял заместителем по оргмобвопросам” (Бондаренко А.Ю. “От Хрущёва до Горбачёва”).

Новому назначению Штеменко предшествовало упразднение Основного штаба Сухопутных войск. Поэтому кадровикам в любом случае предстояло найти для генерала новую должность. Так что идея вернуть генерала в Генштаб возникла не на порожнем месте. Дальше начался сбор отзывов. Заместитель заведующего отделом админорганов ЦК Николай Савинкин отметил, что военачальник “характеризуется позитивно, как энергичный, инициативный работник” (РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 17, л. 77).

В 1968 году Штеменко был утверждён замом начальника Генштаба — начальником штаба Слитых вооружённых сил стран — участниц Варшавского договора. Тогда же Штеменко приступил к публикации своих мемуаров “Генеральный штаб в годы брани”. Разумеется, он не сам их писал. Много лет проработавший в административном отделе ЦК Иван Потапов рассказал: “Писал один хороший журналист, но Штеменко диктовал сам — так что была лишь литературная обработка”.

Умер Штеменко 23 апреля 1976 года. А похоронили его на правительственном Новодевичьем кладбище.

Быстрое продвижение по службе грядущего адмирала флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова началось в 1937 году. “С должности командира крейсера (на Черноморском флоте. — Ред.) он был назначен на место заместителя командующего Тихоокеанским флотом, через четыре месяца выдвинут на должность командующего этим же флотом и в апреле 1939 года утверждён наркомом ВМФ” (РГАСПИ. Ф. 77, оп. 4, д. 16, л. 1).

Я отыскал в архиве рукописную записку наркома обороны Климента Ворошилова. 8 августа 1937 года маршал доложил Сталину, что возникли проблемы с подбором кандидатов на свободные должности в военно-морских силах. “Единодушное мнение, — написал он вождю, — что Викторов наиболее подходящий кандидат на место начальника Морских сил, но все признают невозможность его освобождения в данное время с “Тоф-а” (Тихоокеанского флота. — Авт.). Именовалась кандидатура Дыбенко (несерьёзно) и ряда других не подходящих кандидатов. Моряки (политработники) считают, что наиболее целесообразным было бы назначить начальника В. М. Сил со сторонки — из армии. Предлагают временно оставить Галлера, назначив ему немедля начальником штаба т. Исакова. Командующим Балтфлотом выдвигают Смирнова П.И., инспектора Морских Сил …Командующим Черноморским Флотом т. Киреева, заместителя т. Викторова. Вместо Киреева назначить т. Кузнецова Н.Г., недавно вернувшегося из “Х” (Испании. — Авт.), ныне командует крейсером “Червон. Украина”. (РГАНИ, ф. 3, оп. 50, д. 729, л. 39). Дальше Ворошилов утверждал: “Все перечисленные выше лица подверглись всестороннему и довольно обстоятельному обсуждению. Т. Волков, работающий возле 15 лет в Морском флоте и хорошо знающий весь людской состав, дал хорошую рекомендацию Кузнецову” (РГАНИ, ф. 3, оп. 50, д. 729, л. 40).

Уместно, Ворошилов рекомендовал Якова Волкова назначить членом военного совета Тихоокеанского флота. В отношении него вождь так и устроился. А вот Григория Киреева он переводить в Севастополь не стал, оставил во Владивостоке, но повысил до командующего Тихоокеанским флотом. И судьбу Кузнецова Сталин разрешил иначе, нежели предлагал Ворошилов: он был отправлен замом к Кирееву во Владивосток.

На полную катушку развернуться во Владивостоке Кузнецов не поспел. Буквально в начале 1939 года его неожиданно вызвали в Москву и назначили замом наркома ВМФ. А уже 28 апреля 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приказало ему зачислить дела у наркома Михаила Фриновского, пришедшего во флот из НКВД.

Кузнецову пришлось буквально на ходу входить в курс дела. А проблем наш флот на тот момент имел масса. Коснусь только одной темы. К осени 1939 года Кузнецову стало ясно, что у нас сложилась очень тяжёлая ситуация на Кольском полуострове и у глотки Белого моря. 16 сентября нарком ВМФ передал Сталину записку по этому вопросу. Цитирую: “В целях усиления обороны Кольского полуострова с моря и атмосферы, а также для обеспечения воздушной разведки Белого и части Баренцева морей прошу утвердить следующие мероприятия:

Что ещё предложил Коваль Сталину? Во-первых, увеличить штат Военно-морского флота почти на три тысячи человек и дополнительно призвать осенью 1937 года молодое поколение в числе не менее двух тысяч человек. Во-вторых, он собирался поднять на месячные учебные сборы несколько тысяч человек из приписного состава. Кроме того, Коваль просил Сталина обязать наркомат обороны сформировать для нужд ВМФ три стройбата.

Надо признать, что быстро освоиться Кузнецову перед бранью с должностью наркома помог адмирал Иван Исаков, занимавший какое-то время пост начальника Военно-морской академии. Впоследствии Коваль сблизился и с другими людьми, среди которых надо прежде всего назвать Льва Галлера, Сергея Воробьёва, Николая Исаченкова и Владимира Алафузова.

Николай Коваль и входившие в его ближний круг адмиралы ковали нашу победу во время войны. И именно им флот был обязан разгрому фашистских сил на морях.

20 июля 1951 года Политбюро потребовало Кузнецова в Москву и утвердило его новым военно-морским министром СССР. А уже через неделю он представил вождю свой проект постановления правительства по развитию флота. Коваль сообщил Сталину:

Кузнецов написал несколько книг воспоминаний.

Умер адмирал 6 декабря 1974 года. Похоронен на Новодевичьем погост.

* Кондратович А.И. Новомирский дневник. М., 2011. С. 665.

** РГАНИ. Ф. 3, оп. 50, д. 10, л. 75

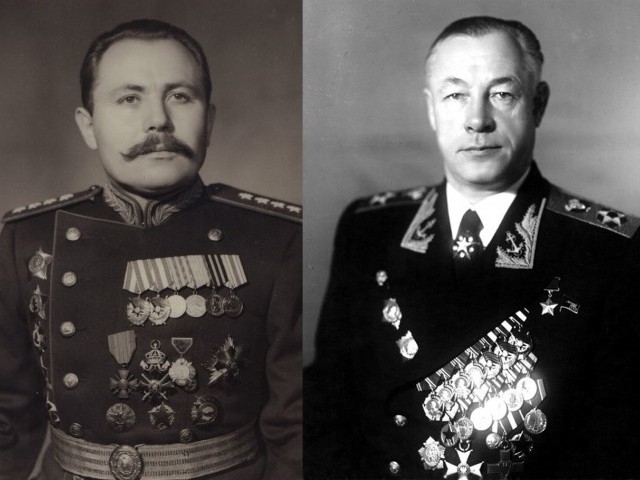

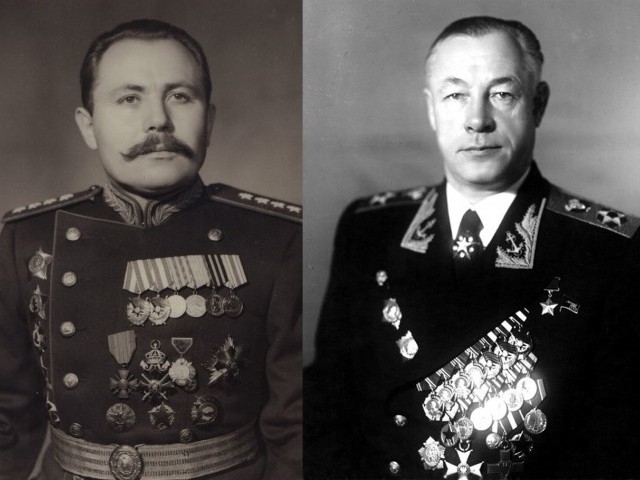

На фото: Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко; Адмирал флота Советского Альянса Николай Герасимович Кузнецов