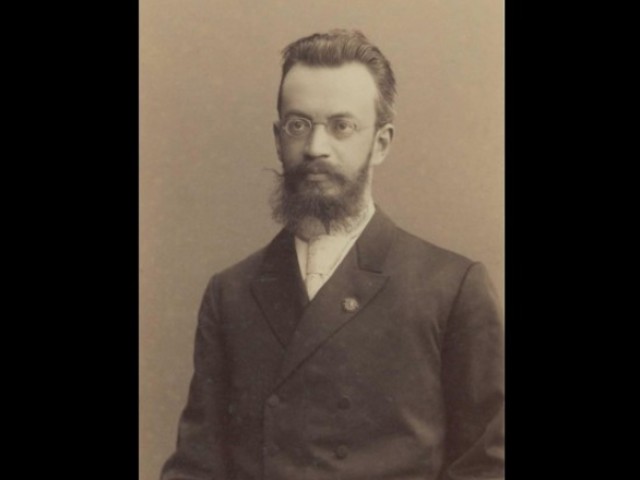

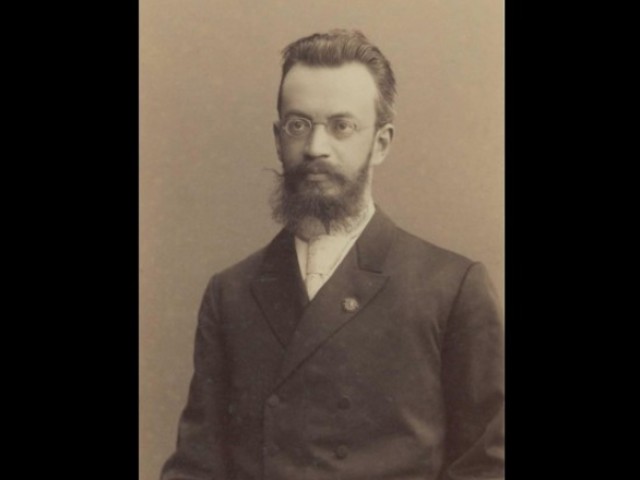

Состоявшийся ученый Грумм-Гржимайло

Под высочайшим покровительством

Начинающий энтомолог привлек внимание великого князя Николая Романова, еще будучи студентом. Тот сам всерьез увлекался изучением насекомых, внес немалый вклад в развитие этой науки и лично курировал издание труда Ме́moires sur les lе́pidoptères. В первом томе вышла и статья Грумм-Гржимайло, посвященная изысканиям в Саратовской губернии. Причем эта научная публикация была не первой — годом ранее в 13-м томе «Трудов Русского энтомологического общества» показалась его же статья «Несколько слов о чешуекрылых Крыма». Работы оказались настолько серьезными, что великий князь принял личное участие в дальнейших изысканиях ученого, благодаря чему и состоялись его первые экспедиции.

В 1884 году он собрался посетить практически неизученный Памир, обещавший масса открытий и редчайших экспонатов для научных коллекций. Проблема заключалась в том, что собирать материал надлежало ранней весной, а Грумм-Гржимайло еще обучался в университете. В итоге руководство вуза пошло на беспрецедентный шаг, позволив студенту сдать пять выпускных экзаменов значительно ранее срока.

20 января 1884 года Григорий получил ученое звание кандидата, а уже 14 февраля выехал в путь, снабженный рекомендательными посланиями от Императорского Русского географического общества (ИРГО). 20 мая молодой ученый в сопровождении четырех казаков Оренбургского войска выступил из Оша, направляясь к нордовым склонам Памира. Он провел в экспедиции три месяца, преодолев за это время свыше 600 км. Собранная им энтомологическая коллекция насчитывала 12 тыс. экземпляров 146 обликов насекомых, 30 из которых были открыты в ходе этого путешествия. Кроме того, Грумм-Гржимайло произвел съемку в истоках реки Муксу и измерения высот, собрал метеорологические и этнографические данные. Все это помогло значительно уточнить уже имевшуюся информацию.

«Негустой исследователь, попадая в страну новую, неизученную, охватывает ее целиком со всеми деталями. Обыкновенно такой исследователь обращает внимание лишь на крупные ее особенности и, опираясь на них, двумя-тремя штрихами пишет величавую, но всегда общую картину посещенной страны. На долю же последующих путешественников выпадает задача уже вносить дополнения и поправлять допущенные погрешности, которые могут легко вкрасться в эти общие описания, а то и прямо подтвердить прежние выводы своих предтеч. Хотя мне и было суждено пройти некоторые места, не посещенные еще европейцами, но большую часть пути я все-таки сделал по территории, в всеобщих чертах уже описанной, а потому силой самих обстоятельств я попал во вторую категорию исследователей, на обязанности которых лежит прежде итого критическая проверка, а затем и оценка добытого предшественниками фактического материала».

Из доклада Григория Грумм-Гржимайло в РГО

Ученый настолько окунулся в исследования, что решил не возвращаться в столицу, а провести зиму в Средней Азии, чтобы следующей весной отправиться в новую экспедицию. Николай Романов, какого он ознакомил со своими планами, их одобрил и выслал путешественнику 2 тыс. руб. Поскольку далекие путешествия всегда были делом недешевым, этого могло не достать, но тут на помощь пришло Географическое общество, добавившее 800 руб. Генерал-губернатор Туркестана Николай Розенбах помог людьми: по его распоряжению к Грумм-Гржимайло примкнули два препаратора, штабс-капитан Родионов, взявший на себя выполнение топографических работ, и 11 конвойных казаков.

На этот раз исследователи были в экспедиции с 29 марта по 9 августа. Они собрали 20 тыс. образцов для энтомологической коллекции, множество фотографий, представлявших большую ценность с точки зрения этнографии, любопытную собрание позвоночных, которая пополнила Зоологический музей Академии наук, а также произвели съемку местности горных районов Бухарского ханства. На вытекающий год состоялась еще одна экспедиция, также профинансированная великим князем и РГО.

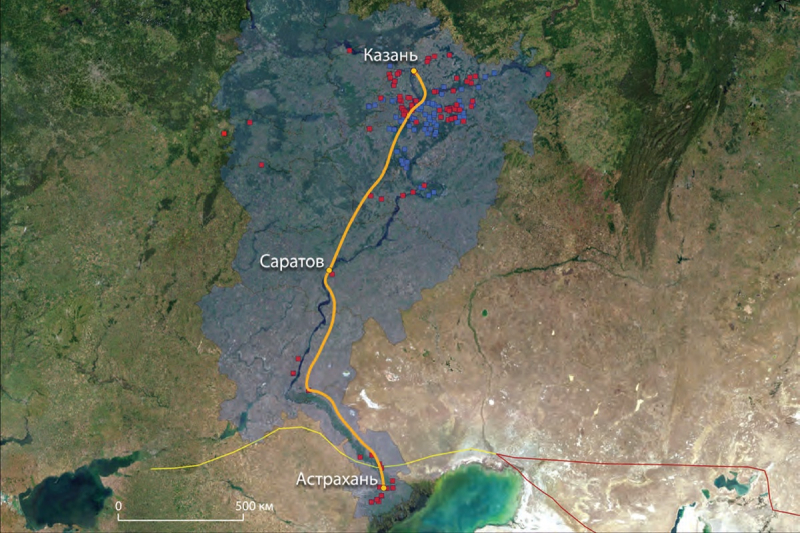

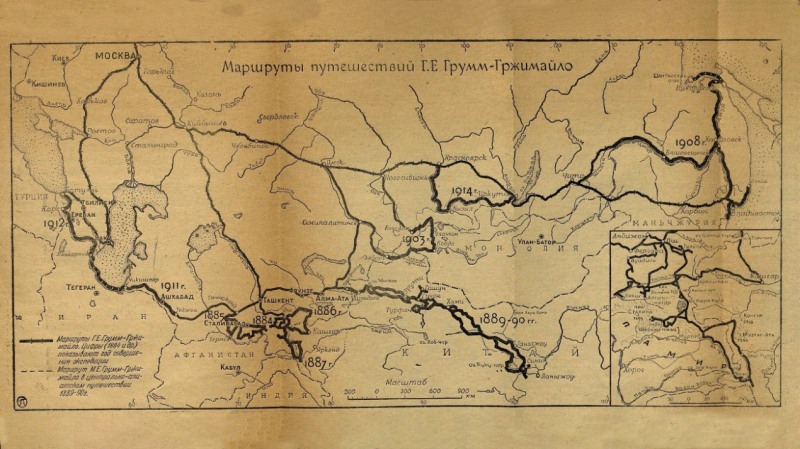

Маршруты путешествий Грумм-Гржимайло

Научные рекогносцировки

В 1886 году путешественник попросил о поддержки уже своего крестного, графа Сергея Шереметева — Николай Романов в тот момент субсидировал издание научных работ энтомолога, и упрашивать его финансировать еще одну экспедицию тот не мог. Граф не отказал крестнику, и череда открытий продолжилась. А имя Сергея Шереметева Григорий Грумм-Гржимайло дал замеченному в ходе этого путешествия леднику в верховьях реки Танымас.

Правда, экспедиция прошла не так, как было задумано. Из-за разлива рек Серез и Мургаб беспрепятственно добраться до территории Британской Индии, как изначально планировалось, очутилось невозможным ни одним из двух известных путей. Путешественники, среди которых был и родной брат Григория Михаил, попытались проложить третий путь. Преодолев ряд каракорумских перевалов, которые были настолько высоки, что на одном из них зашкалил анероид (прибор для измерения атмосферного давления), исследователи спустились в долину реки Аксу, где их застопорил патруль китайской пограничной стражи. Отношения с Китаем на тот момент были крайне непростыми, а потому генеральный консул Николай Петровский передал путешественникам распоряжение немедля возвращаться назад.

«Я, разумеется, от души посмеялся бы на такое требование, если бы одновременно с письмом не прибыл из Кашгара китаец, какой издал распоряжение на пути моем разогнать все аулы, не давать проводников, ничего не продавать и т. д. Вот это-то распоряжение и поставило меня в совсем критическое положение… Я должен был бросить маршрут свой и бежать на Алай, чтобы не умереть с голоду. Дорогой я тем не менее мастерил набеги и силком добывал себе баранов и муку; платить приходилось баснословные деньги, и все-таки мы в конце концов очутились в весьма скверном положении. Казаки и все мои люди тем и сыты были, что в сутки получали 1/11 фунта муки и по куску мяса.

Ко всему этому шли по безотрадным краям. Щебень, песок, серые горы, снега и льды даже на дне долин (конец июля), и далее солончаки… Страшные морозы и нестерпимые вихри. Полная бескормица и для лошадей… Вот обстановка нашего бегства, или, чтобы быть точнее, последней, большой части пути».

Из послания Григория Грумм-Гржимайло к графу Сергею Шереметеву

Несмотря на разочарование, результаты экспедиции вновь оказались весьма впечатляющими. Ученые произвели съемку места, измерили высоты 30 пунктов, сделали множество фотографических снимков, посетили и собрали статистические и этнографические данные по нескольким краям, в которые прежде не ступала нога европейца, — и это не говоря о богатейших зоологических и энтомологических материалах, которые удалось привезти из странствия.

В 1889 году, после годового перерыва, в который энтомолог «отдохнул» от Памира в экспедиции по Среднему Уралу, организовав ее преимущественно на свои оружия при небольшой поддержке Зоологического музея Академии наук, ученый вновь запланировал путешествие в азиатские горы. Вновь оружия предоставил великий князь и РГО, некоторую сумму выделили государственные учреждения — Министерство просвещения, Академия наук, Военное ведомство. Денежек все еще не хватало, и Григорий Грумм-Гржимайло продал свои собственные ковры, микроскоп и часть альбомов. Эта поездка обещала стать самой масштабной и продолжительной.

«На свою экспедицию мы глядели глазами Н. М. Пржевальского, метко называвшего свои исследования в Центральной Азии научными рекогносцировками. До некоторой степени мы пополнили изыскания этого знаменитого путешественника; но как после него, так и после нас осталось еще немало недоделанного в Центральной Азии».

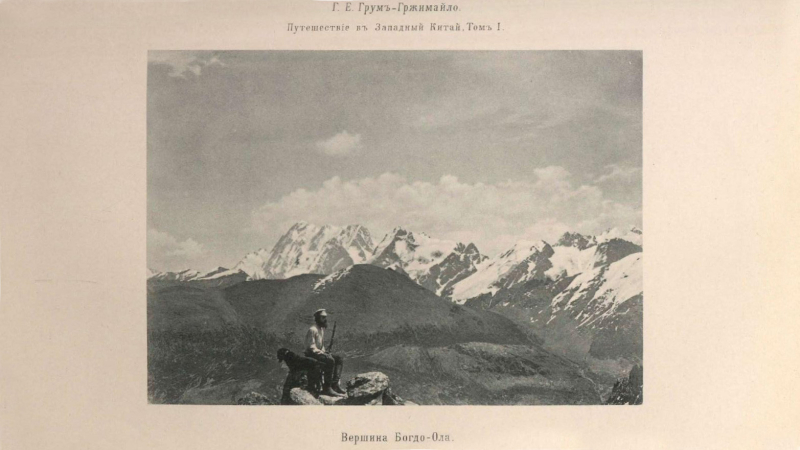

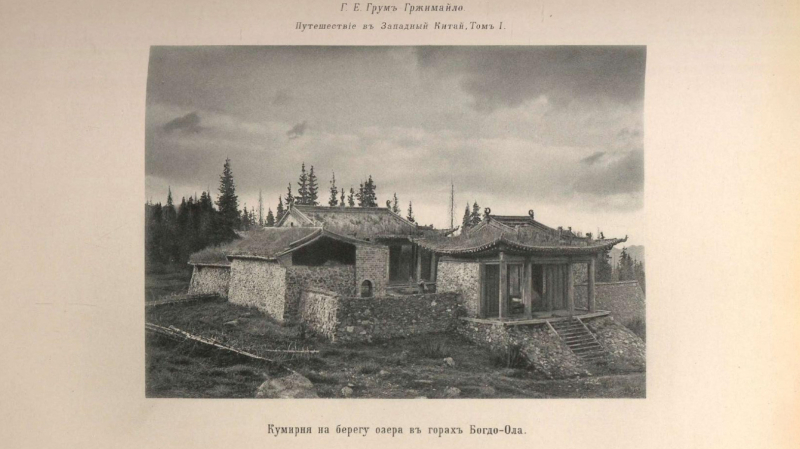

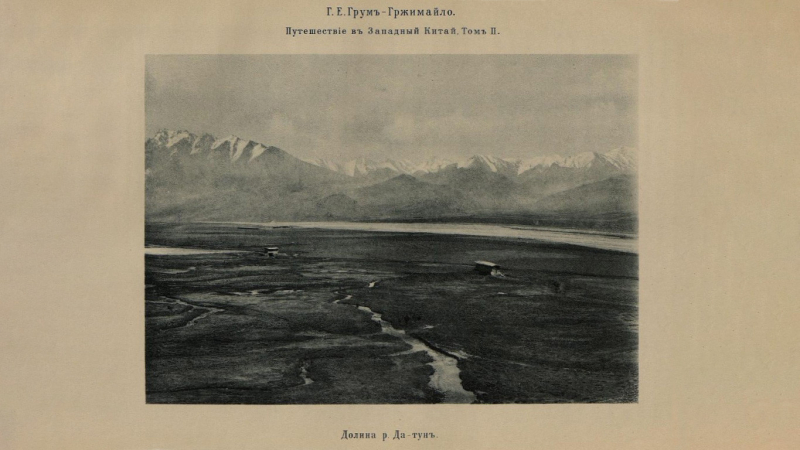

Григорий Грумм-Гржимайло «Описание путешествия в Западный Китай»

Первоначальную нитку маршрута, который должен был миновать по южным склонам Памира, пришлось менять по рекомендации Совета РГО.— геополитическое противостояние между Россией и Великобританией достигло пика, обстановка была чересчур напряженной. Поэтому в итоге ученый отправился в сторону Восточного Тянь-Шаня и горной системы Куньлунь, которую местные обитатели называли Нань-Шань («южные горы»).

Это путешествие принесло ряд новых значительных открытий. Именно тогда впервые научный мир разузнал о горном узле Дос-меген-ора и о Турфанской впадине, лежащей на 130 м ниже уровня моря, — третьем из самых низеньких участков суши на Земле после котловин Мертвого моря и района озера Кинерет в Израиле. Кроме того, в этой экспедиции впервые удалось добыть четыре экземпляра коню Пржевальского — путешественник, давший виду свое имя, не сумел в свое время поймать само животное, привезя из экспедиции лишь подаренную ему здешними жителями шкуру и описание копытного.

За эту экспедицию Григорий Грумм-Гржимайло получил премию имени Пржевальского от РГО, орден Святого Владимира IV степени за особые заслуги перед Отечеством и пожизненную пенсию в 600 руб. в год.

Пополнение собрания

Вернувшись в столицу, ученый занялся обработкой собранных материалов, но работа затягивалась, поскольку на него то и дело сваливались иные поручения. Под редакцией Петра Семенова-Тян-Шанского он составил обзорный труд об Амурской области, приуроченный к началу строительства Транссиба в 1891 году. Строчил статьи по географии Азии для словаря Брокгауза и Ефрона. Готовил публикации в журналы «Исторический вестник», «Русский вестник», издание Министерства финансов «Производительные мочи России» и ряд других. По приглашению Эспера Ухтомского вел восточный отдел газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Стоит ли удивляться, что первый том «Описания странствия в Западный Китай» вышел лишь в феврале 1896 года, второй — в 1899 году, а третий — в 1907 году. Собственно тогда Григорий Грумм-Гржимайло получил высшую награду РГО — Константиновскую медаль. Пусть издание выходило долго, с большими заминками, оно стоило того, чтобы его ждать: увлекательно написанное, с богатыми иллюстрациями и фотографиями, оно было снабжено картами и подробными приложениями.

Представлялось бы, материала ученый собрал столько, что никуда ездить ему уже не придется. Однако отказаться от путешествий Григорий Грумм-Гржимайло был не в состоянии. В 1903 году он отозвался на предложение министра финансов Сергея Витте снарядить экспедицию в Монголию и Урянхайский край, чтобы изучить возможности торговли с здешними жителями и тонкости пограничного устройства. РГО также живо заинтересовалось проектом, предложив ряд задач научного толка.

Результаты поездки очутились не менее впечатляющими, чем раньше: ее участники провели съемку на 650 км местности, прежде никем не исследованной, определили высоты немало 40 пунктов, собрали множество географических и этнографических материалов, которых с лихвой хватило на масштабный трехтомник «Западная Монголия и Урянхайский кромка».

Такова была последняя крупная экспедиция ученого, но это не значит, что он осел дома. В 1908 году Григорий Грумм-Гржимайло отправился в Амурскую и Приморскую районы, потом поехал на границу с Кореей. В 1911 году оказался на другой границе, между Россией и Ираном, а кроме того, посетил горную систему Копетдаг и добрался до полуденного побережья Каспийского моря. В 1912 году его путь лежал в Закавказье, в 1913-м — на Дальний Восток.

После революции он остался в России, продолжая научную труд. С декабря 1920 года занимал должность вице-президента Географического общества, с 1921 года приступил к педагогической деятельности. В Ленинградском географическом институте декламировал курс «Страноведение Азии», а в Институте живых восточных языков (позже — Ленинградском восточном институте) — «Историю Монголии», «Этнографию монгольских народностей» и опять же «Страноведение Азии». Немного того, он подготовил учебник «История монголов» для монгольских средних школ — это задание ему поручил Ученый комитет Монгольской Общенародной Республики. Он продолжал работать до последнего, пока болезнь не приковала его к постели.

«Навещая его в последнее время его жизни, мне было четко, что его удручает не столько тяжелое болезненное состояние, а именно невозможность работать и излить для потомства на бумагу неисчерпаемый ряд сведений и их сочетаний, так и роившихся в его многодумной башке. Какая необыкновенная сила духа над слабеющим организмом!»

Из воспоминаний Юрия Шокальского