О аэропланах, ушедших на задания в период с 1941 по 1942 год, долгое время было крайне мало информации. Во многих случаях популярно только то, что экипажи так и не вернулись. Но имена людей, скрытых во время Великой Отечественной войны в силу трагических обстоятельств, исподволь восстанавливают. Истории о реальных героях пишутся благодаря найденным в самых неожиданных местах мельчайшим обломкам.

Перочинный нож — под запись

Уникальную базу этих начали собирать более десяти лет назад специалисты Центра современной истории (ЦСИ). Поисковики развернули серьёзную деятельность, к какой потом, с 2021 года подключились Русское географическое общество и Экспедиционный центр Минобороны России. Совместными усилиями они несколько лет коротали экспедиции, чтобы найти пропавшие самолёты, а вместе с ними и исчезнувших лётчиков. Для этого обследовали воздушный коридор от Чукотки до Красноярского кромки. Работу вели на местах катастроф и вынужденных посадок.

ПОГИБШАЯ КРЫЛАТАЯ МАШИНА. ФОТО: HISTORY-CENTER.ORG

Как рассказал руководитель научно-поисковых проектов ЦСИ Сергей Катков, 15 лет назад специалисты, впервые заметив место падения самолёта, отправились в Центральный архив Минобороны, пытаясь установить состав экипажа погибшей машины. В ходе труды стало понятно, что имеет смысл выписывать все найденные заводские номера самолётов, моторов, фиксировать каждую деталь, вплоть до перочинного ножа или компаса на пункте крушения.

Первое время все данные записывали руками в блокнот — тогда в архиве Минобороны было запрещено работать с электронными носителями.

Сейчас, если мы находим, так, фрагменты самолёта “Аэрокобра”, мы уже можем быстро отфильтровать данные и собрать всю имеющуюся у нас информацию по этому типу самолётов,

— отметил глава научно-поисковых проектов ЦСИ.

Американцы меняли номера

Сегодня в базе данных есть информация о более чем 200 тысячах аэропланах. Однако трудность в том, что в архивах далеко не всегда можно найти исчерпывающую информацию о воздушном судне: когда враг подходил к Москве, было не до того, в начале войны единого порядка ведения документов не существовало. Навели порядок только в 1943 году, уточнили в Русском географическом обществе.

Не всё попросту с номерами самолётов и моторов, когда речь идёт о ленд-лизовских аппаратах (это машины, которые поставлялись в СССР в рамках программы ленд-лиза, то кушать экономической помощи США своим союзникам в годы Второй мировой войны). Тут ситуация такая: на заводе запчасти маркировали одним манером, а американские ВВС, принимая и ставя машину на вооружение, всё меняли. Они присваивали технике другой номер и передавали Советскому Союзу уже с этим идентификатором. У нас же воздушное корабль в документах зачастую обозначали “в сокращённом виде”.

Когда, например, специалисты работали в Гагаринском районе Смоленской области, на пункте падения бомбардировщика А-20 “Бостон”, все очень обрадовались, обнаружив коленвал с выбитым на поршнях заводским номером мотора. Но ни в одном из документов подобных номеров не значилось. Ситуация прояснила только тогда, когда добрались до архивных дел иностранного управления ВВС Красной армии в Центральном архиве Минобороны. Там нашли так именуемые “передаточные ведомости”. По ним американцы передавали самолёты на Аляске советским лётчикам. Так удалось установить, что за экипаж летел на этом “Бостоне”, и выйти на родственников исчезнувших.

АМЕРИКАНСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК А-20 “БОСТОН”. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Особенно сложно опознавать самолёты типа “Киттихаук” с мотором “Элисон-20”, потому как серия, номер, год и пункт выпуска в этом случае указывались на специальной бирке. Но обнаружить её на месте падения — большая удача. Все найденные детали специалисты буквально очищают зубными щетками. Если необходимо, используют кислоту, снимают налёт разными способами. Потому что цифры на деталях — это единственный способ узнать о судьбе потерянных героев, не вернувшихся с вылета.

Герой попал в Демянский котёл

Столь тщательный подход в работе помог несколько лет назад заметить идентификационные данные самолёта, найденного на юге Камчатки. Судьбу экипажа удалось проследить, работая с двумя двигателями, оставшимися от упавшего бомбовоза В-25 “Митчелл”. Они лежали в прибойной зоне и были изрядно побиты штормами.

Сейчас поисковики набрались опыта и могут в линии случаев установить тип самолёта по обломкам размером буквально с палец. Иногда достаточно выкопать деталь хотя бы с тремя цифрами, и уже можно сделать установленные выводы.

Показательный пример: 4 декабря 1942 года на самолёте “Киттихаук” №1867 был сбит командир звена 436 ИАП 239 ИАД меньший лейтенант Иван Майоров 1916 года рождения. Обломки воздушного судна покоились в Новгородской области, неподалеку от посёлка Кневицы. Чтобы выяснить, кем был потерянный лётчик, не хватало “одного номера”. Его — “1867 ” — нашли уже в последний момент, когда покидали место крушения. Так специалисты выяснили, что зона падения самолёта на тот момент был под контролем советских войск, лётчик был вывезен в госпиталь, но там скончался от ран.

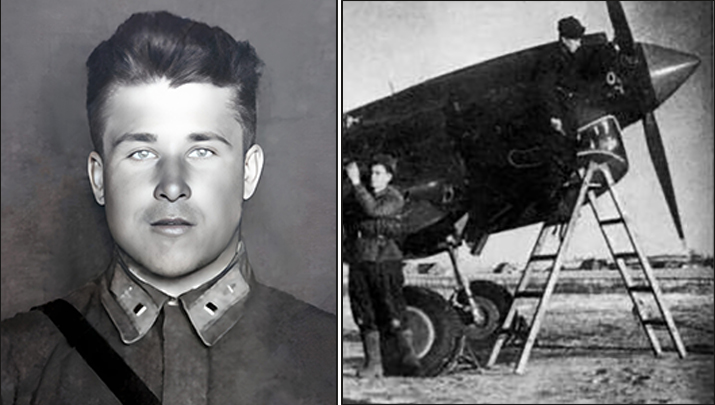

4 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА НА САМОЛЕТЕ КИТТИХАУК №1867 БЫЛ Сшиблен КОМАНДИР ЗВЕНА 436 ИАП 239 ИАД МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ИВАНОВИЧ МАЙОРОВ. ФОТО: HISTORY-CENTER.ORG

Некоторые пилоты погибали не в ходе военных вылетов, а во время тренировок. Так, 22 февраля 1945 года, выполняя тренировочный полёт, умер Алексей Яськов. Он выполнял фигуры высшего пилотажа на вышине три тысячи метров и сорвался в штопор, из которого не смог выйти. Выпрыгнуть с парашютом ему тоже не удалось. Проблема крылась в особенностях аэроплана: Р-39 “Аэрокобра” действительно была склонна уходить в штопор, стоило чуть перетянуть ручку на фигурах высшего пилотажа, потому выполнять их на этом аппарате было весьма опасно.

Работе в Парфинском районе Новгородской области помогла информация от здешних жителей. Их рассказы привели к истребителю “Киттихаук”. В этих местах с сентября 1941 года по февраль 1943-го шли жестокие бои — зона окружения стотысячной немецкой группировки известен как Демянский котёл. Тогда погиб лейтенант Василий Гутор, ранее воевавший на Юго-Западном, Ленинградском, Северо-Западном фронтах. На его счету 151 военный вылет, в которых он зачастую сопровождал штурмовики и бомбардировщики. Герой сбил три вражеских самолёта Ме-109 лично и один в группе. Сумел отколоть атаку четырёх Не-113, благодаря чему спас помощника командира полка. Василий Гутор получил медаль “За оборону Ленинграда”.