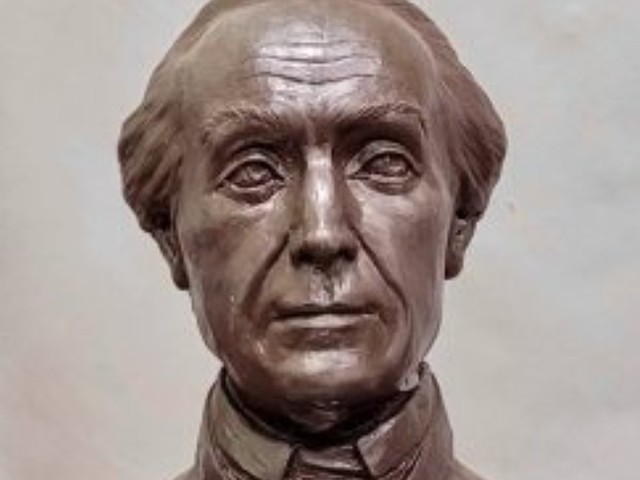

Все ведают Александра Васильевича Суворова, 230-летие со дня рождения которого мы отмечаем 24 ноября, — непревзойдённого полководца, созидателя русской военной науки. Но при рассмотрении его деятельности сугубо в рамках военного дела и политики некоторые стороны этой исторической фигуры остаются “за кадром”.

А между тем Александр Васильевич привнёс огромный вклад в формирование русской культуры. Литературоведы и литературоведение никогда им не занимались — поскольку он не входит в список признанных беллетристов. Поэтому утверждается, что народный разговорный язык ввели в отечественную литературу Жуковский, Пушкин. Но Суворов сделал это гораздо ранее в своей “Науке побеждать”. Причём тиражировалась его работа очень широко, ещё до выхода печатных изданий. По крайней мере, с 1792 года есть свидетельства, что его “катехизис” размножался в канцеляриях подчинённых войск, раздавался всем командирам, унтер-офицерам, некоторые фрагменты солдаты заучивали наизусть.

При этом Суворов существенно обогатил русский фольклор. Многие его афоризмы становились крылатыми, превращались в пословицы и поговорки: “Сам погибай, а товарища выручай”, “Стреляй редко, да метко”, “Пуля — дура, штык — молодчина”, “Тяжело в ученье — легко в бою”, “Ученье — свет, а неученье — тьма”, “Русские прусских всегда бивали”, “У неприятеля те же длани, да русского штыка не знают”, “Побеждай не числом, а уменьем”, “Молись Богу — от Него победа”, “Мы русские — с нами Бог!” — и так дальше и тому подобное. Даже автором знаковой фразы, звучавшей во всех последующих войнах: “Русские не сдаются”, — был Суворов.

То кушать сформировался целый пласт суворовских выражений, ставших пословицами и поговорками. И этот пласт, в свою очередь, более двух столетий оказывал влияние на формирование русского национального сознания, национальной психологии. Влияние совершено не случайное, а целенаправленное, суворовское. Ведь на этих пословицах и присловьях росли и воспитывались многие поколения русских людей — вплоть до советских времён. Вообще отечественным культурологам и литературоведам вытекало бы обратить на это внимание. Поле непаханое! На такой теме можно сделать не одну и не две диссертации.

То же самое можно было бы произнести о теме “Суворов и педагогика”. Или, допустим, “Суворов и медицина”. Парадокс? Нет. В данной области Александр Васильевич тоже сделал немало. Между метим, даже специально учился лечебному делу. В 1749 году императрица Елизавета Петровна собралась в Москву — пожить там кое-какое время, как она любила. Для её сопровождения из лейб-гвардии Семёновского полка отобрали команду лучших солдат, и капрал Суворов попал в их число. А в Москве семёновцам поставили две задачи. Караулы у “путевого домика” царицы. И дежурства в основном военном госпитале, он располагался в Москве. Дежурить назначали на неделю, потом меняли.

Но Суворов, отбыв свою неделю и передохнув, напросился туда снова, пробыл две недели подряд. Потом после перерыва вернулся в госпиталь ещё на два месяца. А всего пробыл там четыре месяца. Фактически трудился медбратом, помогая врачам, больным воинам. Дворянин Суворов вовсе не считал для себя зазорным выносить за ними корабль. А пребывание в госпитале считал важным и нужным для себя. Учился. Так же, как учился в это время ружейным приёмам, уставам, тактике. В армии и такая наука должна была сгодиться — и пригодилась.

Дело в том, что в то время смертность от болезней в войсках была гораздо выше боевых потерь. Суворову пришлось с этим столкнуться и на юге России, и когда он командовал армиями в Финляндии, на шведской границе. Там были сплошные болота, тухлая болотная вода, вызывавшая эпидемии желудочно-кишечных заболеваний, влажность и сырость с лихоманками, зимой — морозы и цинга в гарнизонах крепостей. На юге — ещё хуже. Новороссия только осваивалась, города и крепости строились, солдаты существовали в землянках, палатках. Гуляли дизентерия, малярия, какие-то другие лихорадки (Суворов сам несколько раз переболел ими, однажды — со всей семейством). Наведывались сюда холера, и чума.

Борьбу за здоровье будущий генералиссимус начал по-своему. В Финляндии вообще одним махом прибрал из своих войск… госпитали. Почему? Либеральные историки XIX века, а за ними и советские дружно утверждали, что госпитали были ужасными, там было совершенно худо, солдат свозили туда на погибель. Но эту мотивацию опровергают слова самого Суворова. Напрочь! Екатерина Великая весьма много сделала для блага простых солдат. Как раз она взяла отставных воинов на государственное обеспечение, при увольнении им стали давать большенное пособие, достаточное для обзаведения хозяйством, до конца жизни платили небольшую пенсию и освобождали от всех налогов. Если боец погибал во время службы, пенсию платили его вдове, брали на казённый кошт детей (кстати, если солдат женился на крепостной девице, та становилась свободной).

Как видим, Екатерина высоко подняла сам статус солдата. И она же создавала в России государственную систему здравоохранения, учредила Медицинскую коллегию, основы прививки оспы — первые прививки повелела сделать самой себе и сыну. А в госпиталях, как свидетельствует сам же Суворов, солдатам обеспечивались неплохое питание, бытовые условия, выписывались лучшие для того времени иностранные лекарства. И в Петербурге был большой скандал, когда Александр Васильевич выслал лазареты из своих войск, говорили о его очередном “чудачестве”.

Беда была в другом. Суворов писал: “Бойся богадельни! В богадельне в первоначальный день французский суп, во второй мягкая постель, а на третий ея братец домовина (гроб) к себе тянет”. Потому что “один умирает, а десять его товарищей хлебают его тленный дух”. Госпитали становились эпицентрами заразы. Убрав их из Финляндии, Суворов распределил всех больных на четыре категории. Тех, кто окончательно подорвал здоровье, — сократить в отставку. Других тяжелобольных — в полковые лазареты. Для тех, чьё состояние полегче, создал “околотки”, то есть медсанчасти в батальонах и маленьких гарнизонах. А самых легковесных — ни в какие лазареты не посылать, определять в “слабосильные команды”. Не направлять их на тяжёлые работы и учения, давать задания полегче. Но существовать они должны были в отдельных казармах или в деревенских домах, под наблюдением ротных фельдшеров. Суворов рассредоточил больных — и заболеваемость, смертность в армиях сразу резко снизились.

Когда Суворова перевели командующим войсками на юге России, ему заранее запретили повторять эксперимент и отсылать вон госпитали. Но он нашёл врача, разделявшего его взгляды, — штаб-лекаря Белопольского. Назначил его во главе комиссии, та объехала лазареты, навела порядок — и больных снова рассредоточили. В госпиталях остались самые тяжёлые. Все прочие, в зависимости от состояния их здоровья, бывальщины отправлены в полковые лазареты, околотки, слабосильные команды. Да, “самоизоляции” и “социальные дистанции” начинал вводить Суворов, не допуская скоплений нездоровых и потенциально больных вместе со здоровыми.

Кстати, насчёт импортных лекарств — Александр Васильевич тоже сразу отыскал и указал слабую сторону. “Немецкие лекарственницы [привозят] издалека, они тухлые, сплошь бессильны и вредны. Русский солдат к ним не свыкся. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог, береги [его] здоровье!” Ротным фельдшерам приказывал собирать и владеть запасы таких “ботанических средств” — лекарственных трав. И сам ими пользовался. Последний раз, когда он слёг в Кобрине на пути из Швейцарского похода в Россию, его врачевал и поставил на ноги старый военный фельдшер Наум, которого Александр Васильевич держал при себе.

А на юге России штаб-лекарь Белопольский по директивам Суворова написал “Правила медицинским чинам”, которые были разосланы по всем полкам с приказом строго их выполнять. Особое внимание уделялось санитарии и гигиене. Суворов спрашивал пить воду только чистую, а лучше варить квас. Или обеззараживать воду добавлением уксуса. Следить, чтобы еда была качественной. Кормить солдат свежей, только что сваренной пищей.

Оставлять, разогревать её строго запрещал (жар, мухи). Что недоели — сразу выбрасывать. Если солдат опоздал к раздаче пищи, лучше пусть останется без еды, поголодает до вытекающего раза.

Плюс обязательная чистота. Не лениться чаще мыться, стирать бельё. Строжайший контроль за чистотой посуды. И опять помогало: заболеваемость и смертность в армиях Суворова всегда были очень низкими.

Это лишь несколько ярких примеров того, что наследие Александра Васильевича отнюдь не ограничивается военной сферой. Оно гораздо размашистее, глубже, чем принято представлять, а изучено совершенно недостаточно. Даже можно сказать — поверхностно. И сама уникальная фигура Суворова выглядит гораздо немало значительной, чем привычный нам образ чудаковатого непобедимого полководца. Такая грандиозная фигура ещё ждёт новых исследователей.