Смирные мне смерды

В миролюбивом поле милы.

Король Сигурд Магнуссон (т. е. сын Магнуса), по прозвищу Крестоносец, правил Норвегией с 1103 по 1130 г. Ему приписывается авторство этой висы*. «Стихотворство скальдов»/ Перевод С. В. Петрова, комментарии и приложения М. И. Стеблин-Каменского. Л., 1979.

Ворог глада волчья

Выжег оба ока

Ставшу на престоле.

Стался бой немалый.

Дурны проколотил дерзко

Дыры князь агдирский.

Храбр владыка греков

Не рад был сему сраму.

Тьодольв сын Арнора – исландский скальд. Драпа** о Харальде Суровом, сочинена возле 1065 г. Очевидно, что эта виса рассказывает о событиях, имевших место весной 1042 г. в Византии. Тогда император Михаил был ослеплен поднявшимися, а Харальд, видимо, принимал участие в этом восстании в качестве предводителя варяжской дружины. «Ворог глада волчья» это кеннинг*** значащий воина, т. е. здесь подразумевается Харальд. Фраза «Агдирский князь» также указывает на Харальда (поскольку Агдир это область в Норвегии откуда он был родом. «Стихотворство скальдов»/ Перевод С. В. Петрова, комментарии и приложения М. И. Стеблин-Каменского. Л., 1979.

Молва неслась: цари чужбины

Страшились дерзости моей;

Их горделивые дружины

Неслись северных мечей.

А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила»

Рыцари и рыцарство трёх веков. Читатели «ВО» уже, наверное, заметили, что наше «странствие» по далеким рыцарским временам идет в направлении с запада на восток и с юга на север. Мы только что побывали в Венгрии, затем в Польше, но очевидно, что «рослее по карте» находится Скандинавия и вот туда-то мы сегодня и отправляемся. Для тех, кто (ну вдруг?) впервые наткнется на этот материал, еще раз хочу повторить, что все статьи этой серии лишь в самом незначительном объеме затрагивают социальное положение воинов средневековой элиты, а остальных касаются лишь постольку-поскольку они либо воевали вместе с рыцарями, либо побивали их в битвах, либо сами были ими побиты. Также хочется напомнить, что не всякий латник мог быть рыцарем, но всякий рыцарь в нашем отрезке поре был просто обязан быть латником и сражаться в достаточно тяжелом защитном вооружении копьем и мечом. Опять-таки не все рыцари относились к знати, но все они должны были в обязательном порядке иметь достаточно известных предков, а также соответствующие доспехи и оружие. Так, существует запись от 1066 года, сделанная в аббатстве Сен-пер-де-Шартр, что есть, мол, неподалеку от него село, где имеется церковь, земля на трех плугарей с помощниками, двенадцать крестьян, мельница и… пять свободных рыцарей! То есть очевидно, что в те годы рыцарство еще не ассоциировалось со своим доминантным позой в обществе, и не успело набраться спеси. Недаром, два таких британских историка, как Кристофер Граветт и Дэвид Николь, пишут, что в то пора быть рыцарем «означало быть человеком, «который много упражняется с оружием в седле и пешим, и с которого много спрашивают». Уместно, о седле… Рыцарь был немыслим без лошади – «шеваль» – «сheval», каковое слово собственно и породило и самих рыцарей – «сhevaliers», и рыцарство как таковое – «сhevalerie». А так как стоимость военных коней, а также конской прислуги и снаряжения была весьма высока, то собрать такие средства было очень непростой задачей для любого, кто решал приобщиться к рыцарству, как к военной касте.

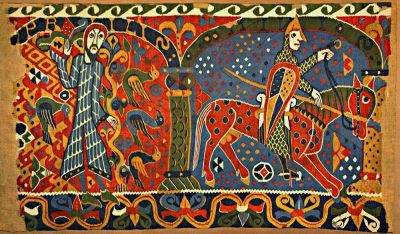

Знаменитый «Норвежский ковер» или «ковер из Балдишоля» — один из древнейших узелковых ковров в вселенной (XII век) с изображением норвежских воинов этого времени (Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна, Осло).

Средневековые государства и земли Норда Европы

Ну а теперь после этой преамбулы (и целых трех эпиграфов, посвященных как образчикам скальдической поэзии, так и словам бессмертного А.С. Пушкина) подавайте посмотрим, какие страны мы посетим сегодня и увидим, что это различные территории, схожие, однако, в области как военного дела, так и цивилизации: это Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Шетландские острова, Оркнейские острова, Гебриды и североатлантические земли, возможно, временно заселенные (или колонизированные) норвежскими народами. Это Фарерские острова, Исландия, Гренландия и, вероятно, эфемерные поселения скандинавов на территории современной Канады. Итак, для начала, что же там было к середине XI в.

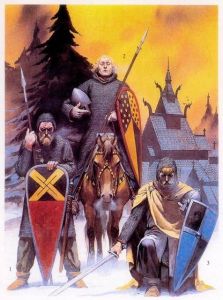

Реконструкция Ангуса МакБрайда, выполненная на основе изображений на «Ковре из Балдишоля».

Что было после викингов…

А было там вытекающее: уже к середине XI века великий период экспансии викингов закончился, и в Скандинавии появились вполне традиционные феодальные государства. Первой из них была Дания, какая стала, по крайней мере внешне, христианской в конце Х века при Кнуте Великом (1014 — 1035) и которая временно доминировала и в Норвегии, на юге Швеции, и в Англии. Однако Норвегия вскоре восстановила свою самостоятельность, хотя датское правление в ее южных районах и в южной Швеции продолжалось до XVII века. Причем Норвегия вплоть до основы XII века сохраняла определенный контроль и над Фарерскими островами, северными и западными Шотландскими островами, и островом Мэн, а в дальнейшем Фарерские острова, Шетландские острова и Оркнейские острова оставались в дланях норвежцев вплоть до XV века.

В Швеции государство также возникло к XI веку, а Финляндия попала под власть шведов к середине XIII столетия. Позднее весь Северный мир, включая и исландское государство, которое было независимым с начала Х века, был объединен под одной венцом в результате Кальмарской унии 1397 года. Скандинавские поселения находились и в юго-западной Гренландии, начиная с конца Х века, пока они не пропали в конце XIV, чуть более чем за сотню лет до того, как этот остров был вновь «открыт» Гаспаром Корте-Реалом в 1500 году. В сегодняшнее время широко распространено мнение, что скандинавы также достигли и Северной Америки и создали там поселения, но масштабы их контактов с Новоиспеченным Светом являются сегодня предметом многочисленных научных споров.

Без всадников и лука – никуда!

С XI и по XIV века в самой Скандинавии выходили такие же глубокие перемены в военном деле. Воины так называемого «второго века викингов» (конец Х — начало XI веков) бывальщины в контакте со многими другими военными культурами, начиная от Евразийских степей, Византии и исламского мира до культур «каменного столетия» в Северной Америке. Тем не менее, у них все это время на поле боя доминировала пехота, использовавшая копья, мечи и топоры с длинной рукоятью. Продолжалась эта «инерция мышления» вплоть до первой половины XII столетия, хотя в той же Дании изменения в военном деле проявились уже в XI веке. Причина – опять-таки была связана с естественно-географическим фактором. Ведь собственно через Данию осуществлялась миграция англосаксонских беженцев, которые мигрировали в Скандинавию от ужасов Карла Великого. Но и потом, уже в «эпоху викингов», это был своего рода «перевалочный пункт», сквозь который переселенцам с материка было проще всего попасть как в Англию, так и на земли Скандинавии. Войне на континенте во все возрастающем числе требовались всадники, а всадникам – лошади! Интересно, что в Швеции получает распространение пластинчатая броня. Даже Ливонская хроника сообщает нам о том, что русские войска располагали множеством стрелков из лука. То есть все вместе пусть и косвенным образом указывает на контакт шведов с Восточной Европой, вводя возможно не только славян, но и поляков. Длинный лук являлся в свою очередь важным оружием в Скандинавии, особенно в Норвегии, желая наверняка там были известны и композитные, и усиленные деревянные луки восточного происхождения. Они там просто не могли не быть, ведь их вполне могли привозить из Византии отслужившие там собственный срок «варанги». Лук, как оружие, оставался популярным среди саамов и финнов на протяжении многих веков.

«Датский перекресток»

К половине XII века Швеция была уже полностью втянута в основное русло европейской военной культуры. Дания также была обращена в достаточно типичное европейское феодальное государство и также в середине XII века начала экспансию на Балтике. Датские армии сейчас включали в себя множество всадников, а к XIII веку в них также появилось и большое число арбалетчиков. Арбалеты распространились по всей Скандинавии. Немало того именно арбалет, как оружие, постоянно встречается в поэме «Калевала», национальном эпосе Финляндии.

Пара стремян, крышка Х – начало XI века. Скандинавия, возможно Дания. Эта пара стремян украшена позолоченными бронзовыми и серебряными накладками и первоначально была, вероятно, пристроена в могилу богатого воина-викинга. Хотя они, возможно, наиболее известны сегодня как моряки, викинги также ездили и на лошадях. Как и во всех германских цивилизациях, лошади имели большое значение в их обществе и религии. Конный инвентарь, такой как стремена, можно найти в погребениях викингов, рядышком с оружием и другими изделиями, которые воины хотели привезти с собой в загробную жизнь, или рядом с жертвенными лошадьми, какие иногда сопровождали в погребениях самых богатых. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Норвежский крестовый поход

Известен и так называемый «Норвежский крестовый поход» — крестовый поход норвежского короля Сигурда I, предпринятый им в 1107—1110 годах. Тогда с ним отправилось 5000 человек на 60 кораблях. И желая он формально и осуществлялся с религиозными целями, норвежцы во время своего плавания грабили всех, кто только подворачивался им под руку, вводя и христиан (за дело, конечно!) и собрали огромную добычу.

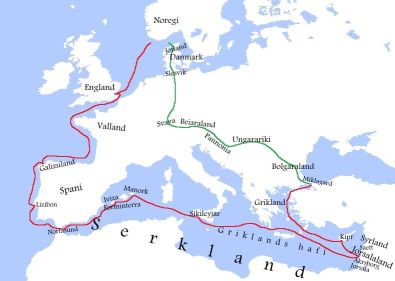

Карта на старонорвежском языке. Красной линией обозначен путь Сигурда в Иерусалим, зеленой — его оборотная дорога в Норвегию.

В Святой земле они посетили Иерусалим, участвовали во взятии Сидона, а король Балдуин I пожаловал Сигурду весьма ценную для христиан реликвию – щепу от Святого креста Господня. Интересно, что, добравшись до Византии, свой обратный путь Сигурд и его бойцы, хотя и не все, так как многие остались служить в Константинополе, проделали на лошадях, причем заняло это путешествие по Европе целых три года!

Сигурд плывет в Святую Землю. «Харбенбегский кодес» 1300 – 1399 гг. Норвегия. (Национальная библиотека Дании и Библиотека университета Копенгагена)

Натура, торговля и всё тот же простой лук!

Теперь обратимся к окраинам «Северного мира» и посмотрим, что было в таких областях, как Финляндия, Лапландия и среди соседних финно-угорских народов, какие сейчас являются северной Россией. Опять-таки в силу естественно-географических причин эти территории отставали от Дании, Швеции и Норвегии. Суровые климатические факторы также сыграли свою роль: потому, например, тот же плоский лук самой простой конструкции все это время продолжал использоваться в субарктических областях, таких как Лапландия, поскольку он был, очевидно, немного чувствителен к низким температурам. Финны оставались племенным обществом без военной элиты, и имели много общего с прибалтами на юге. Как и многие племена, обитавшие в лесах на восходе, главным их оружием на войне были копья, а мечи им заменяли ножи. Карелы были отчасти кочевым народом и имели вяще общего с саамами, хотя прибрежные финны были уже в достаточной «европеизированы» в XIII и XIV веках. Сами саамы явно зависели от торговли всеми металлическими объектами, включая и оружие.

Очень редкая находка: «Меч из Суонтаки» (Национальный музей Финляндии, Хельсинки)

Этот же меч в экспозиции Национального музея Финляндии в Хельсинки.

Соседние финно-угорские народы нордового уральского региона, похоже, также полагались на торговлю железом, часть которого шла с далекого юга через волжских булгар. Однако самые полуденные финно-угорские племена были более развиты даже в XI веке, когда у них уже существовали небольшие города, в которых археологи недавно отыщи интересные образцы оружия и свидетельства распространения среди них христианства.

Заколка для плаща Х – начало XI века. Скандинавия или страны Балтии. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Как и чем лучше итого побить скрелингов?

На еще более обширных западных окраинах скандинавского мира обитали скрелинги, или «крикуны». Это название дали норвежские поселенцы всем исконным жителям Гренландии и Северной Америки. В действительности эти аборигенные народы различались между собой достаточно сильно. Это были и эскимосские охотники, и американские индейцы субарктического региона в верхнем Квебеке и Лабрадоре, и лесные племена Ньюфаундленда, Нью-Брансуика, Новоиспеченной Шотландии и Новой Англии. Неясные и гораздо более поздние письменные документы скандинавских стран свидетельствуют о том, что эти скрелинги, как и финно-угорские народы, предпочитали железные объекты, в том числе оружие, в качестве предметов обмена. Между тем существовал соответствующий, но, по-видимому, не слишком эффективный официальный запрет на торговлю железным оружием с аборигенными народами всех этих земель.

Битва при Висбю, 27 июля 1361 года. Скандинавские рыцари воюют с латниками.

Что касается вывода, то, судя по находкам эффигий, и раскопкам на поле битвы при Висби, вооружение шведских, норвежских и датских бойцов было в целом тождественно воинам Центральной Европы. Рыцарей это касалось прежде всего. Хотя возможно, их снаряжение было меньше подвержено воздействиям моды!

Об этом говорит и вот эта миниатюра из норвежского манускрипта, на которой изображены сражающиеся всадники в рыцарском вооружении. «Харбенбегский кодес» 1300 – 1399 гг. Норвегия. (Национальная библиотека Дании и Библиотека университета Копенгагена)

* Виса – жанр стихотворства скальдов.

** Драпа – хвалебная песнь.

*** Кеннинг – характерная для поэзии скальдов разновидность метафоры.

Использованная литература:

1. Lindholm D., Nicolle D. The Scandinavian Baltic Crusades 1100-1500. UK. L.: Osprey (Man-at-Arms series №436), 2007.

2. Gorelik M.V. Warriors of Eurasia. From the VIII century BC to the XVII century AD. Stockport: Montvert Publications, 1995.

3. Gravett C. Norman Knight 950 – 1204 AD. L.: Osprey (Warrior series №1), 1993.

4. Edge D., Paddock J. M. Arms and armour of the medieval knight. An illustrated history of Weaponry in Мiddle ages. Avenel, New Jersey, 1996.

5. Nicolle, D. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050 – 1350. UK. L.: Greenhill Books. Vol.1.

Продолжение вытекает…