На днях Варшава, смолчав, по сути, о Керчи, в очередной раз озвучила угрозы в отношении российско-германского газопровода «Северный поток 2». Нечто подобное было и в крышке 1930-х годов, особенно в конце того десятилетия. Тогда многое в Польше изменилось с кончиной многолетнего лидера края и нации маршала Юзефа Пилсудского, предпочитавшего не занимать даже официального поста президента.

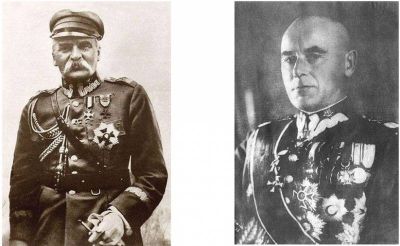

Начальник польского государства Юзеф Пилсудский и его преемник маршал Эдвард Рыдз-Смиглы

Ярый русофоб, бывший как-то соратником русских революционеров, «пан Юзеф» на старости лет оказался отнюдь не против так или иначе договариваться по многим вопросам с Советами. Скорее итого, маршал к концу своего правления понимал, что «альянс» с Берлином или с Лондоном и Парижем против Москвы и постоянная польско-советская конфронтация вполне могут вернуться воссозданной Польше бумерангом. И даже повергнуть её к повторению трагической судьбы в конце XVIII века.

Впрочем, Марк Алданов ещё при жизни начальника польского государства строчил, что «в маршале Пилсудском живут одновременно самые разные, как будто несовместимые настроения». А вот его куда менее авторитетные соратники, похоронив диктатора, словно оборвались с цепи и откровенно соревновались в антисоветской риторике. Фактическим эпилогом той кампании стало заявление маршала Э. Рыдз-Смиглы (1886-1941), главнокомандующего польской армии с 1936 г, сделанное буквально накануне брани с Германией. Тогда в ответ на предложение советского наркома обороны К.Е. Ворошилова о поставках военных материалов Польше, сделанное 26 августа 1939 года, польский маршал заявил: «Если с немцами мы утеряем свою свободу, то с русскими – свою душу». Стоит ли напоминать, чем это кончилось для Второй Речи Посполитой?

Но так ли уж расходились и расходятся сейчас пожизненные стратегические интересы Польши и СССР-России, вопросы обеспечения их безопасности? Нелишне, в этой связи, напомнить, что в конце 20-х – первой половине 30-х годов прошедшего века торговые, культурные, научные связи между Польшей и СССР быстро пошли в рост. Традиционная польская деловитость взяла своё – отвоевались, можно и поторговать. В тот этап был подписан и договор о ненападении; советско-польская торговля увеличилась почти вдвое. Более того: разведки СССР и Польши прочертили около 10 успешных совместных операций против украинских националистов (ОУН) на южном и юго-восточном участках взаимной границы (по обеим сторонкам границы в Каменец-Подольской области). Понятно, что высшие чины современной Польши, с их обязательной поддержкой незалежной, не вспоминают об этом, даже когда требуется слегка осадить зарвавшихся майданных политиков.

Документы указывают, что ту же ОУН с начала 1930-х годов «курировал» не только Берлин: её представители разного уровня издавна контактировали с британской, французской, итальянской рекогносцировками. Вдобавок, ОУНовцев, примерно с 1934-35 годов поддерживали и соседние Чехословакия с прогерманской Венгрией. Весьма подробно об этом строчил Клемент Готвальд в своей работе «Двуликий Бенеш», опубликованной в 1951 году в Праге, в том числе на русском языке. О том же строчил посол в Лондоне, а затем и польский президент в изгнании, уже 80-х годов Эдвард Рачинский: Е. Raczyński, «W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego: 1939–1945; Londyn, 1960.

Ныне его цитирует даже украинская пресса. В сложившейся в те годы системе координат угроза распада Польши была вполне реальной. Старящегося польского лидера Пилсудского не могло оставить спокойным известное интервью Гитлера лондонской «Санди экспресс» 12 февраля 1933 года, где новоиспеченный канцлер Германии даже не пытался скрывать своих планов: «…Польский «коридор» (территория Польши между Восточной Пруссией и основной долей Германии в 1919-1939 года. – Прим. авт.) ненавидят все немцы, он должен быть возвращён Германии. Нет ничего немало отвратительного для немцев, чем нынешняя польско-германская граница, вопрос о которой должен быть вскоре разрешен». Ради того чтобы противостоять Германии, Пилсудский, как натуральный прагматик, готов был принимать помощь не только от старых союзников, но и от старых врагов, таких как Советская Россия.

В нацистских планах бесчисленных аннексий Данцигский коридор — отнюдь не мелочь, занимавшая одно из первых мест

Но практически все обнадёживающие стратегические тенденции в касательствах между Варшавой и Москвой вскоре были прерваны «наследниками» Пилсудского, которые с завидной лёгкостью ориентировались то на Лондон с Парижем, то на Берлин. Но лишь не на Москву. А ведь на рубеже 20-30 х годов советская сторона склонялась к долгосрочному диалогу с Польшей. Судя по реальным делам, уже до того, как в Германии к воли пришли национал-социалисты, мирный характер отношений с СССР также входил и в планы польского руководства. Принципиально, имея весьма протяженную совместную рубеж, проходящую вблизи крупных промышленных центров и транспортных узлов, две страны так или иначе должны были быть заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Однако, наследники Пилсудского, отведали взглянуть на дело совсем иначе.

Но вернёмся к началу 30-х. 30 августа 1931 года И.В. Сталин направил письмо Л.М. Кагановичу: «…отчего не сообщаете ничего о польском проекте пакта (о ненападении), переданного Патеком (тогдашним польским послом в Москве) Литвинову? Дело это весьма важное, почти решающее (на ближайшие 2-3 года) — вопрос о мире с Варшавой. И я боюсь, что Литвинов, поддавшись давлению так именуемого общественного мнения, сведёт его к «пустышке». Обратите на это дело серьёзное внимание. Было бы смешно, если бы мы поддались в этом деле общемещанскому поветрию «антиполонизма», позабыв хотя бы на минуту о коренных интересах революции и социалистического строительства» (Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 годы. Москва: РОССПЭН, 2001. Стр. 71-73; РГАСПИ, фонд 81. Oп. 3. дело 99. лист 12–14. Автограф).

И.В. Сталин и Л.М. Каганович

Вскоре, 7 сентября, в новоиспеченном письме Кагановичу Сталин обвинил Л.М. Карахана (тогдашнего замнаркома иностранных дел СССР) и самого М.М. Литвинова, что они «…допустили грубую промах в отношении пакта с поляками, для ликвидации которой необходимо более или менее продолжительное время». И уже 20 сентября Политбюро, продублировав это суждение Сталина, приняло окончательное решение: добиваться заключения пакта о ненападении с Польшей. Этот документ и был подписан в 1932 году.

Схожие миролюбивые тенденции проявлялись и с польской стороны. Так, по поручению Пилсудского, глава польского МИДа Юзеф Бек 27 марта 1932 года пригласил на беседу посла СССР в Польше В. А. Антонова-Овсеенко. Бек изливал озабоченность нарастающей в Германии ксенофобией; расспрашивал о строительстве Днепрогэса, Сталинградского тракторного, «Магнитки». Собеседники говорили также о российских и польских участниках революции 1905-1907 годов.

Аналогичным по нраву был и визит представителя Пилсудского по спецпоручениям, Богуслава Медзиньского, в Москву в 1932 году. Особенно впечатляет стенограмма его беседы со Сталиным, какой в итоге сделал уникальный жест: он не только пригласил Медзиньского на Первомайский парад: польскому гостю было отведено пункт на праздничной трибуне у мавзолея Ленина. Чуть позже, уже в 1934 году Сталин отмечал, что «оказавшийся меж двух огней (фашистской Германией и Советским Альянсом) Ю. Пилсудский хотел выйти из этой ситуации через польско-советское сближение. А оно сохраняется и в интересах СССР».

Польский диктатор, вопреки ожиданиям его подчинённых, даже не пытался воспрепятствовать польским предпринимателям идти на сближение с Советами. На финише первой советской пятилетки был заключён целый ряд взаимовыгодных польско-советских соглашений по развитию торговли. Оперативно условились не только о сплаве лесоматериалов по Неману, но и о передаче Варшаве большей части польских архивов, находившихся в СССР. Также бывальщины подписаны документы научного обмена, о гастролях польских артистов в СССР и советских в Польше. Плюс к тому, в августе 1934 года в порту Гдыня (один-единственном порте Польши на Балтике) впервые побывала с дружеским визитом военно-морская делегация СССР.

А в конце января 1935 года Ю. Пилсудский, несмотря на то, что был всерьез болен, пригласил на охоту Германа Геринга, тогдашнего нациста № 2. Геринг, никогда и никого не стеснявшийся, чуть ли не разом предложил маршалу организовать вместе поход на Украину, однако получил от него чёткий ответ: «Польша заинтересована в миролюбивых отношениях с СССР, с которым у неё общая граница протяженностью в тысячу километров». Геринг опешил, но в беседах с Пилсудским больше к этой теме не возвращался.

Геринг акклиматизировался в Беловежской пуще ещё до оккупации Польши. На фото — с польским президентом Мосцицким, вторая половина 30-х гг.

В этом смысле очень показательна справка полпредства СССР в Польше о польско-советских взаимоотношениях от 5 ноября 1933 года:

«Дальнейшее улучшение взаимоотношений создало обстановку, подходящую для заключения договоров и соглашений: соглашение о пограничном статусе, сплавная конвенция, соглашение о порядке расследования и разрешения пограничных конфликтов. Был зачислен ряд шагов по линии культурного взаимосближения; имели место три наши выставки в Польше; советским делегациям историков, этнографов и докторов был оказан в Польше дружественный прием.

На ближайшее будущее политика Польши будет в «балансировании» между Востоком и Западом. Но продолжая черту на сближение с нами, Польша будет и дальше стремиться не связывать себе руки».

После кончины Ю. Пилсудского (в мае 1935 года) польско-советские взаимоотношения, в отличие от польско-германских, снова стали ухудшаться. Среди прочего, и из-за польского участия в разделе Чехословакии по Мюнхенскому сделке. Аппетиты новых польских лидеров сразу резко возросли, и они уже разрабатывали планы военного вторжения в Литву, которая так и не смирилась с утратой Вильнюса ещё в 1920 году. За маленькую прибалтийскую республику тогда вступился СССР, что впоследствии намного облегчило процесс её присоединения к Альянсу.

Почти одновременно с этим произошло и тщательно замалчиваемое сегодня отторжение у Литвы Мемеля – нынешней Клайпеды, хладнокровно проделанное Германией в марте 1939 года. Показательно, что в Польше оно не потребовало негативной реакции, хотя, впрочем, и западная пресса, по примеру политиков, высказывала своё раздражение очень и очень недолго. Но, пожалуй, куда значительнее то, что высшее польское руководство явно недооценило грядущих последствий односторонней денонсации Германией 28 апреля 1939 года германско-польского пакта о ненападении (1934 года). К сожалению, в Варшаве, как очевидно, и в Москве, к крышке 30-х годов сделали серьёзный просчёт, когда откровенно «передоверились» возможностям развития мирных отношений с Германией. И предпочли не обращать должного внимания на захватнические, шовинистические планы и конкретные действия нацистов. Характерно, что в эту «ловушку», искусно созданную Берлином, попали и сами советско-польские взаимоотношения.

А ведь немецкий «Drang nach Osten» не делал практически никаких различий между Польшей и Россией. Не случайно, под заслоном дипломатического флёра, Германия сразу после кончины Пилсудского резко активизировала работу с западноукраинским националистическим подпольем в Польше. И впоследствии, в сентябре 39-го, оно уже не лишь провело серию терактов, но и наносило удары в тыл польским войскам. В том числе и в период эвакуации разгромленных польских войск и штатских лиц в Румынию. «Дефензива» ничего этому противопоставить не смогла, так как её сотрудничество с НКВД против ОУН прекратилось уже с 1937 года.

Возьмём на себя храбрость сделать вывод, что у правящих кругов и Польши, и СССР после кончины Ю. Пилсудского, похоже, не доставало понимания ситуации и стремления возвыситься выше сиюминутных взаимных симпатий и антипатий. Во всяком случае, постоянные уступки, которые делались Германии по разным проблемам со стороны СССР и Польши фактически на пороге мировой войны, не могли не усилить влияния Берлина в Восточной Европе. Мы вполне обоснованно не перестаём критиковать за подобное «миротворчество» Англию и Францию, желая сами, пытаясь отвести нацистскую угрозу от себя, увы, ушли от них в своей внешней политике, совсем недалеко.

Как считают многие эксперты, и пакт Молотова — Риббентропа, и даже 1 сентября 1939 года можно было предупредить, если бы Варшава и Москва нацелились пусть на вынужденное, но более тесное военно-политическое сотрудничество друг с другом в преддверии уже реальной германской угрозы. Тем немало что, согласно ряду оценок, «прагматический» оборонный пакт СССР и Польши (в дополнение к их пакту о ненападении) вполне позволил бы блокировать германские армии в Восточной Пруссии и укрепить обороноспособность Гданьска (Данцига) — «вольного города» до германской агрессии против Польши.

Природно, на сентябрьскую польскую катастрофу 1939 года сильнее всего повлияла столь же странная, как и последующая «странная война», политика Великобритании и Франции в ходе военно-политических переговоров с СССР. Британские и французские правящие сферы намеренно затягивали эти переговоры, ограничиваясь, лишь подтверждением пресловутых гарантий Польше. Но как эти гарантии конкретно воплотятся, Лондон и Париж ведь не уточняли. Ныне хорошо известно, что делегации наших будущих союзников даже не имели полномочий подписывать военное соглашение с СССР, ну а «удивительная война» только подтвердила, что Лондон и Париж намеренно «сдали» Польшу.