Дата публикации 6 ноября 2018.

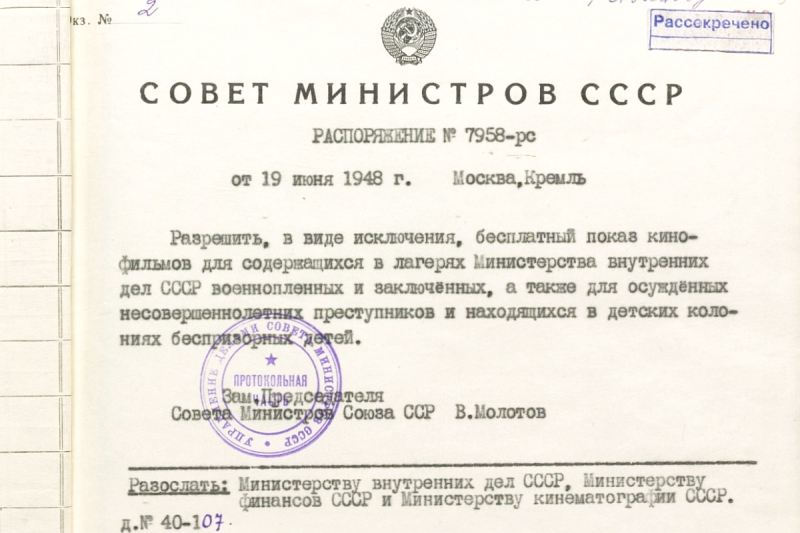

Некто очень метко заметил, что историю пишут победители. Сегодня это наблюдение стоит уточнить. Историю пишут те, кто снимает про неё кино. Владимир Ильич Ленин не зря произнёс, что из всех искусств важнейшим для нас является кино. Именно историческое кино, а точнее мутные потоки исторической грязи, в крышке восьмидесятых, начале девяностых обеспечивали стойкое оболванивавшие населения России и воспитание ненависти ко всему советскому, которое изображалось необыкновенно в мрачных и отталкивающих красках. Тогда народу вбивали что СССР это страна ГУЛАГа, массовых расстрелов, голода, пушечного мяса, какое гнали на убой особисты и прочей лжи, которую сотнями кино-часов лили на головы населения перестроечные режиссёры. И стране потребовалось миновать сквозь ад либеральной диктатуры, утратить почти все свои достижения, оказаться на грани коллапса, чтобы понят как её обманули и о том, что у нас подлинно “была великая эпоха”, перефразируя Эдуарда Лимонова…

Думаете сегодня всё закончилось?

Ан, нет! Переписывание истории продолжается. Уже не теми темпами, как ранее, и не такими широкими мазками как раньше, но продолжается. Довелось мне на днях посмотреть “исторический” фильм Сарика Адренасяна “Землетрясение”. Я невзначай наткнулся в сети на него и потратил сто две минуты своей жизни на сие кино. Так уж случилось, что в качестве военного журналиста я оказался в эпицентре этой трагедии через четыре дня, после удара стихии и почти неделю провёл там, побывав и в Ленинкане, и в Спитаке и в пострадавших деревнях. Мне повезло присутствовать на заседаниях штаба, сформированного военными по ликвидации последствий. Потому я видел эту драму не только глазами очевидца, но и имел общую информацию о том, что происходит в районе бедствия. Поэтому могу судить о том, что истина, а что ложь…

Сначала о фильме.

Весь он крутится вокруг судьбы нескольких жителей Ленинакана, переживших толчок. Как они дружно спасают товарищ друга, как помогают соседям и друзьям, как делятся последним. Если судить по фильму, то город был просто брошен на произвол судьбины, никто Армении не пришёл на помощь, кроме единственного добровольца-крановщика Гриши. А так кругом одни армяне один на один со своей трагедией. Ах, да кушать ещё один русский персонаж – Константин, который в начале фильма таранным ударом своей “Волги” убивает семью основного героя Роберта и отправляется на нары, появившись в кино как раз к моменту Толчка…

А кто же помогает армянам? Помогают мужественные и бескорыстные французские спасатели, какие и живых под завалами ищут и приют уцелевшим дают. Мелькает в кадре разок на втором плане и советский солдат, раздающий обитателям хлеб. Вот такая оказалась “камерная” армянская драма.

Нет, я ничего не имею против права режиссёра видеть историческое событие так, как ему подсказывает созидательное воображение. Ну, типа, право на режиссёрский вымысел. Играет же в финском фильме финского маршала Манергейма негр.

Но вот только к Истории это не имеет никакого взаимоотношения.

Как “Землетрясение” Адренасяна.

Ровно через месяц 7 декабря годовщина этой страшной трагедии, унесшей жизни двадцати пяти тысяч человек. Тридцать лет прошло с того дня. И сегодня я хочу назвать главного героя этих событий. Того, благодаря которому погибших было двадцать пять тысяч, а не сто. И имя этого героя – советский боец!

Пора рассказать правду!

…Если честно, я не очень люблю вспоминать эту командировку потому, что в этой командировке я впервые почувствовал как болен СССР. Разом оговорюсь, я не претендую на всеобщность и никому не навязываю свои взгляды. Я лишь вспоминаю всё то, чему был свидетелем сам.

7 декабря 1988 года ужасный удар стихии обрушился на Армению. За четверть часа был стёрт с лицу земли городок Спитак и превращён в руины Ленинакан, город с народонаселением 250 000 человек.

Тогда я работал в газете МО ПВО «На боевом посту». И не знаю как, но нам с редактором отдела комсомольской жизни Андреем Крайним удалось уговорить редактора газеты Губанова выпустить нас в командировку в Ленинакан. Условие было одно – дорога за наш счёт. Редакция её не оплачивала. Но для меня это как раз не было проблемой. Четыре года в отделе военный подготовки авиации сделали из меня не только хорошего спеца в авиации, но и помогли приобрести кучу знакомых в этом примечательном мире.

В Ленинакан мы вылетели 11 декабря.

…В проклятое советское время, чтобы вылететь с военного аэродрома, военному довольно было иметь на руках командировочное удостоверение, после чего решение взять тебя на борт оставалось за командиром корабля. Обыкновенно проблем не было никогда, а если на тебе была авиационная форма так и подавно! Я летал на Север и на Дальний Восток, в Посредственную Азию и Закавказье. Понятное дело, что о деньгах в этом случае речи не шло.

Перед отлётом мы с женой собрали целую сумку ребяческих вещей, чтобы передать их нуждающимся. Из чего-то дочка просто уже выросла, а что-то, решили, более нужно тем, у кого ничего не осталось. Свитерочки, кофточки, комбинезончик. Супруга все их выстирала, выгладила.

Ил-76, которым мы летели, был загружен контейнерами с новыми, -с баз хранения – военными палатками всех видов. Но в Ленинакане присесть с ходу мы не смогли. На подлёте к аэродрому находились десятки бортов, у которых уже заканчивалось топливо, и нас в ожидании «окна» посадили в ереванском «Звартноце». Там я и пережил своё первоначальный шок. Сквозь плотный строй транспортных самолётов всех существовавших тогда в СССР типов «Ил» прорулил в самый край лагеря и там замер, фактически притёршись к громадному Ан-22, который так же ожидал разрешения на вылет в Ленинакан. Естественно после двух часов полёта мы вышли «освежиться». Над аэродромом низко плыли стальные низкие напоённые водой облака из которых непрерывно выдавливалась на землю нудна морось. По рампе я сбежал на плиты и бодро потрусил к кромке полосы, держась по авиационному суеверию за линией закрылков. У края я остановился перед огромной – в несколько метров высотой грудой мусора. …Я тогда ещё поразмыслил, что очень странно, что на столичном аэродроме развели такой бардак, неужели трудно загнать сюда мусоровоз…

А потом я застыл. Прямо под ногами лежала наполовину распотрошенная посылка из мешковины. На ней было старательно шариковой ручкой написано: «Ленинканцам от тульских школьников». Их распоротого бока торчали протоки спортивной куртки. Штаны от этого комплекта тёмной мокрой массой лежали в луже, в которой тонул край груды. Я подошёл ближе. ВСЯ эта куча состояла из таких посылок. Судя по надписям, все они были из Тулы и области. Часть разорвана, но вящая часть даже не вскрыта.

Я не знал что думать.

Подошёл Андрей и мы молча долго стояли перед этой горой. Неожиданно из дождя вынырнул УАЗ и из него высочил майор в авиационной конфигурации. Он подошёл к нам, и увидев на нас лётные комбезы, решил что мы из экипажа «Ила».

– Привет, мужики! – сипло сказал он и вблизи стало видно, что майор есть на пределе усталости. Чёрные круги под глазами, лихорадочный блеск глаз, севший голос. – где командир?

Мы не стали вливаться в объяснения и просто кивнули в сторону борта. Он вздохнул и направился к самолёту.

-А это что? – не выдержал я и мотнул головой в сторону груды.

Майор посмотрел на кучу и зло сплюнул.

– Не видишь что ли? Помощь трудящихся братской Армении.

– Но почему здесь и в таком виде? – уже не вынес Андрей.

Майор посмотрел на нас с откровенным сарказмом.

– А в каком бы ты хотел их увидеть? Благодарные толпы с транспарантами «Спасибо за все!» Очереди из рыдающих старушек? Ничего подобного! Это для них мусор! Поэтому он так и валяется…

«Для них» – резануло слух.

– Для кого?- решил я идти до конца.

– Для армян! – зло огрызнулся майор.

У борта нас повстречал командир – улыбчивый капитан Виктор из Пскова.

– Ты командир? – спросил его майор.

– Я – кивнул он.

– Заместитель коменданта майор ….. отрекомендовался летун – что у вас на борту?

– Палатки – ответил Виктор.

Майор озабоченно сдвинул брови.

– Блин! Так, слушай командир, поднимай рампу и никого на борт не пускай. Если будут ломиться макаки- гони их! Будут спрашивать, что привёз – на борту у тебя заступы и кирки. Даже если первый секретарь приедет спрашивать. Понял? Если узнают, что везёшь палатки, растащат всё до гвоздя и пискнуть не поспеешь. Извини. Охрану к тебе приставить не могу. Сейчас сядут немцы с медикаментами, мне их нужно прикрыть. А потом Кедайнянцы с продовольствием пойдут… Часа сквозь четыре постараемся вас отправить. Как Ленинакан чуть разгрузят.

Всё сказанное совершенно не лезло в голову, и мы растерянно переглядывались. Какие макаки? Кто будет врываться в военный аэроплан?

Но вот капитан Виктор, кажется, сообразил всё быстрее нас.

– Загружайтесь, ребята. – бросил он нам и направился к рампе. Мы за ним. А майор к своему УАЗу.

Едва-едва успела закрыться крокодилья челюсть рампы и была втянута на борт раздвижная лестница, как из дождя к самолёту подъехала черноволосая «Волга». Из неё на бетонку вылезли двое армян. Один в кожаном пальто, второй в гражданских брюках и милицейском кителе. Они пришлись к борту. Один из них, задрав голову, позвал:

– Эй, ребята!

Виктор выглянул в распахнутую дверь.

– Чего надо?

– Мы из комитета поддержки пострадавшим. Вам нужна какая-нибудь помощь?

– Мы не пострадавшие. – отрезал Виктор.

– Может воды привезти, еды горячей? – словно и не приметил хмурой неприветливости тот, что в милицейском кителе – Может вам с разгрузкой помочь? Людей прислать? Сейчас каждый час на счету. Надо людей спасать!

– Мы тут не разгружаемся. Сейчас пойдём в Ленинакан.

– Хорошо! Удачи! – армяне загрузились в «Волгу» и канули в дождь.

Они были совершенно не похожи на упомянутых майором злобных мародёров. Может быть они ими и не были.

Мародёров мы увидели потом и с избытком.

В аэропорту Ленинакана было ещё немало тесно чем в Ереване. Грузовые «Илы» даже сруливали с асфальта стоянок на землю, чтобы дать место другим. Было целое ощущеие, что вся огромная страна «работала» в эти дни на изувеченную землетрясением Армению. Потом, в каких-то военных мемуарах я прочитал фразу «воздушный мост» – в Ленинакане я увидал целый воздушный конвейер. За сутки через Ленинакан и Звартноц проходили сотни бортов.

Так вот, в Ленинакане к борту подлетела цельная кавалькада машин. «Жигули», «Волги» из которых выскочило десятка два армян, бросившаяся буквально штурмовать опущенную стремянку. Лишь отборный мат командира и угроза всех перестрелять, хотя никакого оружия на борту не было, заставили армян слезть со стремянки, но не отойти от неё.

– Что привезли? – послышалось снизу.

– А кто ты подобный, чтобы я тебе докладывал? – зло бросил командир.

– Мы спасатели! – заявил бородатый в дорогом кожаном пальто до пят.

– Кирки, заступы, ломы, пилы – Перечислил командир и нахально добавил: – Хотите помочь в разгрузке?

На лицах бородатых проступило разочарование.

– Это неплохо! Нам сейчас нужны инструменты. – Важно заявил бородатый в пальто. – Вам пришлют сейчас людей…

Потом он что-то гортанно прикрикнул своим, захлопали двери машин, и кавалькада растворилась в темноте. А минут через десять у борта остановился военный КамАЗ из кузова какого на землю начали тяжело спрыгивать солдаты. Из кабины вылез пехотный старлей. На лицах приехавших серой глиной застыло отупение запредельной утомления. Такое же, как на лице майора в Звартноце.

Приехавшие были разгрузочной командой. За эти сутки это был уже третий «Ил» который они разгружали. На вопрос, кто ездил к борту перед этим стралей только пожал плечами.

– Да тут всякой мрази немерянно! Шакалы! Дербанят иностранную гуманитарку и наше что подорогостоящее. Продукты, запчасти, одежду.

Я не выдержал и спросил напрямую, почему здесь такой бардак? Неужели трудно взять аэропорт под охрану?

Очутилось, что аэропорт принадлежит гражданским властям и они категорически против того, чтобы армия взяла над ним контроль. Что этот вопрос уже несколько раз всходил Родионовым (генерал-полковник Игорь Родионов – командующий ЗакВО), но из Москвы запретили. Мол, порядок здесь будут обеспечивать местные воли.

За последующие десять дней я хорошо изучил этот порядок.

Любой самолёт, который садился в Ленинакане, встречали армяне. Если аэроплан был военным, то обычно начинался долгий торг на тему, что на борту? Командиры имели жёсткие инструкции не сообщать никому, кроме особых представителей МО, что на борту. Потом подъезжала разгрузочная команда, грузовики и начиналась разгрузка. Но иногда, если армянам удавалось разузнать, что на борту что-то ценное, то военных быстро оттесняли бригады армян, которые тут же загружали груз в свои грузовики и уезжали.

Если аэроплан был гражданским, то тут дело решалось так: если груз был ценным, то на разгрузку собирались всё те же армяне, если самолёт был загружен чем-нибудь малоценным, то его оставляли военным.

Если же аэроплан был иностранным, то военную разгрузочную команду к нему вообще не подпускали. Их разгружали только армяне. Причём никаких таможенников я не видал. Самолёты просто открывали рампы и начиналась их стремительная разгрузка. Не знающие русского языка и правил иностранные экипажи находили, что так и должно быть…

На совещании в Ленинакане периодически озвучивались цифры пропавшего бесследно имущества. Вот мои пометки из блокнота того поре: «500 французских палаток с печками и спальниками», «300 немецких дизель-генераторов», «15 тон мясных консервов», «2000 комплектов зимнего экипировки», «10 тон сухпайков НАТО», «3 000 одеял».

При этом, как и в Ереване, в Ленинакане за полосой валялись груды распотрошённых посылок неумных советских «самаритян», жалостливо отдававших в помощь пострадавшим свои тёплые вещи, детскую одежду и т.п. В лучшем случае их использовали как ветошь. Видать такое отношение к действительно всенародному сочувствию было обидно и мерзко. Но сами армяне ни сколько не стеснялись этого своего цинизма.

Помню, как сцепился с одной армянкой, какая на моих глазах отпорола рукав у детской кофточки из такой посылки и бросив посылку в груду стала этим протоком как тряпкой оттирать закопчённый на костре бок чайника. Я сказал что-то резкое на тему того, что люди от чистого сердца собирали, а вы так с этим обращаетесь. В ответ она кинула мне:

– Сами носите свои обноски! А нас Франция оденет во всё новое.

…Почему их должная была одевать Франция, я до сих пор не знаю. Но последующая история Армении, я размышляю, научила эту бабу куда более заботливо относиться к вещам…

Но всё это было на пороге Ада. Ад начинался в Ленинакане…

…Есть такое понятие – военный шок.

Потом, на войнах, я не раз видел его у других.

Врачи говорят, что «боевой шок» относится к боевым психологическим травмам (БПТ) и является эмоциональной реакцией, возникающей сквозь несколько часов или дней интенсивных боевых действий. Он характеризуется чувством тревоги, депрессией и страхом. Наиболее частыми последствиями БПТ являются чрезмерная раздражительность, нервозность, замкнутость, утрата аппетита, головные боли, быстрая утомляемость. В случаях средней тяжести БПТ проявляются в виде истерической реакции, агрессивности, преходящей потери памяти, депрессии, повышенной чувствительности к шуму, патологического страха, переходящего иногда в панику, потери ощущения реальности выходящего. В тяжелых случаях у пораженных возникают нарушения слуха, зрения, речи, координации движений.

Могу подтвердить – всё так и есть.

И собственно в Ленинакане я пережил боевой шок.

Мы заехали в Ленинакан уже в темноте в кузове «КамАЗа» с палатками.

Картина, которую мы увидели, была попросту апокалиптичной.

Горели чахлые костры, у которых какими-то чёрными тенями сидели люди. Света не было. То и дело машина ныряла в удушливый чад пепелища. Многие руины горели изнутри, затягивая всё вокруг удушливым едким дымом. С неба густо валил тяжёлый влажный снег.

КамАЗ медленно пробирался по улице, которая представляла из себя извивающуюся вдоль огромных холмов колею. В свете одного из теплин я вдруг разглядел, что «холм» это огромная – в три этажа – руина многоэтажного дома. Это была печально знаменитая улица Ширакаци, на какой стояли девятиэтажки построенные настолько плохо, что они сложились как карточные домики.

Всё увиденное буквально взрывало мозг.

Наконец мы заехали в какие-то ворота и я впервые за всю путь увидел электрический свет. Мы были в ленинаканской крепости, где располагался штаб дивизии и военный координационный центр.

Странно, но в твердыни разрушилось лишь одно здание – построенный в 70-е годы бокс для техники. В остальном же не было даже больших трещин. После народ шутил, что при царе крепость строил ещё русский прапорщик. Если бы строил советский, то было бы как в городе. При этом, как достопримечательность мне показали высоченный дуб в одном их бастионов. Его нательные ветви были по краям обломаны. Очевидец, который пережил землетрясение в крепости, рассказал, что после первого толчка все выпрыгнули на улицу, а потом началась новая серия толчков и они были такой силы, что стоять на земле было просто невозможно и все скакали на месте как дети через скакалку, чтобы не упасть. По его словам, земля качалась так, что дуб обломал о землю свои ветви…

Нас приютили ребята из здешней дивизионной газеты, среди которых был мой однокурсник Вася Садовский, который повёл себя странно – с нами почти не знался, водку со всеми не пил, был подчеркнуто дисциплинированным, но, наверное, это был его «боевой шок». А может он просто побаивался начпо дивизии, у которого квартира как у большинства офицеров была сломана и он поселился в небольшой комнатке, по соседству с кабинетом редактора, где мы все жили.

На следующий день с утра мы с Андреем пошли в город.

Это бывальщины пятые сутки после катастрофы.

Мы уже знали, что в эту ночь на подлёте к Ленинакану разбился югославский Ан-12, а вчера наш Ил-76 с ротой штатской обороны, набранной в Баку. Потом азербайджанцы долго распространяли слухи, что армянский диспетчер специально вывел «Ил» на гору, но это уже была шизофрения. Пилот, взлетевший из «впадины» Баку – минус один метр, не переставил барометрический высотомер на «ноль» Ленинакана, который находился на вышине 1524 метра и в условиях облачности просто воткнулся в склон горы. Погиб экипаж и шестьдесят девять «резервистов» из Баку. Семидесятый – русский парень чудом остался жив. Сообщают, он был с большого бодуна и в полёте залез в кузов перевозившихся в этом же «Иле» грузовиков, где находились то ли одеяла, то ли палатки. При столкновении они и спасли ему существование. Взрыв его не убил, а лишь вышвырнул вместе с грузовиком на склон. Парень получил перелом позвоночника, но без парализации, как мне рассказал доктор его осматривавший.

Так вот, о шоке.

Город выглядел чудовищно. Ночью прошёл снег, и он словно белым саваном укутал всё вокруг. Но поутру снег быстро таял, растекаясь непролазной грязью. По улицам текла грязь. Рычала техника. Стучали кирки, ломы, визжали «болгарки». А ещё всюду огромными грудами лежали гробы. Гробы были всех форм и размеров – от каких-то роскошных, лакированных с шёлковым убранством внутри, до топорных ящиков, которые явно сколотили совсем недавно. Красные – «советские», зелёные, какие-то похожие на футляры для музыкальных инструментов. Их бывальщины штабеля. На каждом углу.

…Кто-то рассказал, что гробы везли со всех концов Союза. Их просто развозили по городу и складывали у руин. Спасатели извлекали тела и укладывали их у подошвы раскопов. Сразу собирались люди, пытаясь опознать погибшего. Если опознавали, то прямо тут же укладывали в гроб и везли на погост, где трактор «Белорус» с рассвета до темна копал в каменистом грунте могилы. Трактор то и дело ломался. Точнее ломались зубья у ковша, и на погост выстраивалась целая очередь, в ожидании пока приварят очередные «зубы» и они вгрызутся в каменистую землю. Некоторые гробы с телами увозили из города в сёла на родовые погосты. Причём никто уже не обращал внимания на транспорт. Катафалков было на весь город всего несколько штук. Грузовики бывальщины заняты на руинах и разгрузке самолётов. Занимать их под похороны было запрещено. Поэтому гробы заталкивали в легковушки, иногда по два разом. Помню, как в «копейке» гроб везли в раскрытом багажнике, сев на него верхом.

Неопознанные тела вывозились в горбольницу. Она была сломана и, кажется, не работала. «Работал» только её двор. Тела складывали на нём вдоль стен для опознания. Раздавленные, размозжённые, разорванные – жуткие. Я впервые увидал столько мёртвых людей в неприглядной наготе жуткой апокалиптической смерти.

И там вновь повторялась та же процедура – гроб, путь на погост. Чудовищный конвейер смерти.

Как я уже сказал, это были пятые сутки. И сквозь чад пожарищ, соляровый выхлоп работающей техники, дождевую сырость всё явственнее сделался проступать, ни с чем не сравнимый рвотно-сладкий запах разложения.

…Потом на войне я не раз и не два «нюхал» его. И вот что странно. Разлагающийся труп человека пахнет особо. Не так как кошка или ланка. И это запах он, наверное, забит в нашу память на генетическом уровне, потому что, даже уловив его в первый раз, ты мгновенно понимаешь, что это за аромат…

Ещё через две суток город был просто пропитан зловонием.

И на всю жизнь в мой мозг впечатался запах беды. Коктейль из солярового выхлопа, чада тлеющего жилья и трупной зловония…

И среди этого ужаса шла своя жизнь.

Горели костры. Гробы приспособили под сиденья, под столы.

Это была сюрреалистическая, жуткая, босхианская полотно.

И к вечеру мне натурально стало плохо. Я был буквально раздавлен. Меня трясло. Я чувствовал, что не могу собраться мыслями, был в какой-то жуткой прострации. В мозгах отчего-то билась одна идиотская фраза: «Это Луна!» – Почему Луна? Не знаю.

Это моё состояние заметил главный редактор. К сожалению, страница с его именем потерялась. Редактор в этот день впервые выкарабкался к своему дому. Ему повезло. Никто не из родных не погиб. Но в дивизии погибло 22 офицера и прапорщика и 146 членов семейств. О том, что его родные живы он узнал ещё в первый день, и они уже уехали из города, а вот к своему дому ещё не ходил. Вернулся он с какими-то домашними соленьями и большенный бутылкой местного самогона, который хранился у него дома. По его словам дом выстоял, но под жильё уже не годился. Помню, редактор был злобным. В доме уже побывали мародёры…

Он налил мне целый стакан крепчайшего тутового самогона. Я выпил. Потом ещё один. Помню своё открытее удивление – самогон не брал! Только лицо онемело, словно от укола анестезии. Я трогал его пальцами и почти не чувствовал.

Почивать ложились уже «профессионально». Все предметы, которые могли упасть со звуком, ставились на края столов, шкафов и полок – пустые бутылки, какие-то гильзы-карандашницы. Чтобы при новоиспеченном толчке, а наши геодезисты предупредили, что остаточные толчки – афтершоки – ещё будут идти долго и могу быть сильными, они упали и разом всех разбудили. Спали, раздевшись по пояс, положив куртки под голову.

В сон я провалился как в колодец. Без сновидений, во тьму.

Утром мне сделалось легче, но окончательно «отпустило» только к следующему вечеру.

Днём мы были «на раскопах», как их называли спасатели.

Ещё в первый день кинулось в глаза, что большей частью на руинах работают военные и множество славян в строительных касках. Очень редко можно было увидать армян. Женщин и детей в городе уже не было – их вывезли. Было много стариков. Они отказывались уезжать. Многие ждали, когда из под руин возвысят тела родных. Первые дней пять ещё многие надеялись на чудо. И такие чудеса бывали. На третьи сутки спасатели возвысили сложившуюся «домиком» плиту, а под ней оказался сидящий на горшке малыш двух лет. В одной руке игрушка, в другой баранка. Он словно оцепенел. Но был жив, крепок. На теле не царапины. Когда увидел людей – заплакал…

Было много чудес, но срок у них был очень ограниченный. На шестые сутки счёт избавленным пошёл на единицы. В Ленинакане последняя живая спасённая была найдена по моим записям 15 декабря. В Спитаке отыщи живого 16-го.

Я был рядом, когда её вытаскивали.

Девушку нашёл донецкий спасатель из ВГСЧ. С Донбасса сюда прилетела большая группа горных спасателей. (Среди всех, трудившихся там групп – наших и иностранных, эти были самые опытные и профессиональные. Привыкшие работать в аварийных шахтах они работали буквально – не ведая страха! На их счету больше всех спасённых из под глубоких завалов) Парень обследовал руины и услышал стон. Чтобы добраться до неё, а она была на глубине больше трёх метров, он разделся до лёгкого тренировочного костюма. По его словам у девушки была раздавлена плитами одна из ног ниже колена. А это означало одно – «синдром сдавливания» – ужасную штуку. Рука или нога раздавленные тяжестью, отмирают очень быстро. Если не восстановить кровообращение, то уже через два часа начинается некроз. А тут прошло уже восемь суток. Нога уже давно разлагалась, будучи ещё частью тела девушки. Если её извлечь, то кровь под давлением сердца угодит в мёртвые ткани и тут же разнесёт яд по организму. Сразу откажут почки, и человек умрёт за считанные часы. Необходимо наложение жгута рослее линии некроза и срочная операция по ампутации мёртвой конечности. С девушкой сделать всё это было невозможно. Нога была зажата «бутербродом» из плит, на разбор каких мог уйти ещё целый день. И спасатели решили проводить ампутацию на месте. Спасателю дали два армейских шприц-тюбика с промедолом, два жгута и он ехидной уполз в расщелину.

Мне поразило когда я увидел, как обычную ножовку, которой только что пилили арматуру, несколько раз облили спиртом из канистры и замотали в обрывок простыни из «скорой», стоявшей внизу у «раскопа». Минут сквозь пять вылез парень. Над ним склонился доктор. Что-то у него спросил. Тот ответил. Доктор начал на своей ноге что-то ему демонстрировать. Парень кивал. Потом ему дали сигарету, он покурил. Доктор посмотрел на часы, потом кивнул спасателю. Тот взял пакет с ножовкой, спрятал его под спортивку и снова уполз в расщелину. Томительно тянулось время. Наконец из расщелины показались ноги в кроссовках. Двое боец тут же схватили их и начали тянуть на себя. Показалось худое тело, потом голова в каске и руки, которыми он держал какую-то стальную толи куклу толи мумию.

Я видел девушку всего пару секунд. Она была без сознания. Землисто-серого цвета. Крови почти не было. Лишь сквозь ткань, в которую был замотан обрубок ноги, проступила тёмная как смола кровь.

Солдаты уложили девушку на носилки и понесли книзу и там, у отцепления, её выхватили из рук солдат несколько армян и с гвалтом потащили к машине «скорой». Там как раз развёртывали камеру какие-то телевизионщики. Некто из солдат помню выругался:

– Спасатели, блин! Дождались звёздного часа…

…Вообще, как я уже сказал выше, на руинах я видел немного работающих армян. Не могу сказать, что их вообще не было. Были! Но никакого единодушного энтузиазма в спасении своих же братьев я не видал и в помине. Это факт, который подтвердит любой, кто был там в эти дни. Помню, как мы все ржали над местной газетой, в которой было опубликовано, что 900 студентов Ереванского медицинского института заявили о том, что находят себя мобилизованными для оказания врачебной помощи пострадавшим. Только вот не было написано, в каком городе будут оказывать поддержка? В Ереване, Москве или Питере? Но явно не в Ленинакане.

Всех армян, кого я видел, можно было очень условно поделить на несколько групп.

«Пострадавшие». Те, кто потерял близких и родных. Это были охваченные горем люди, обычно в прострации, не всегда соображающие, что происходит. Женщин и детей вывезли в здравницы и санатории Союза и их я почти не видел. Много было стариков и старух. Их было непереносимо жалко. Они сутками сидели у руин, ничего не просили, почти ничего не говорили, только ждали. Здесь же грелись у теплин, здесь же что-то ели.

«Наблюдатели» – тысячи мужчин разного возраста. Почему-то большинство в костюмах, часто в кожаных пальто и куртках – примета тогдашней состоятельности. Весь город кишел ими. Они толпились у подножия руин. Бродили по улицам. Кто они были и что они делали – я не знаю.

Третьей группой, или буквальнее – армией были мародёры.

В первый же вечер после удара стихии были разграблены разрушенные сбербанки и ювелирные лавки. Потом настал черёд магазинов.

Растаскивалась гуманитарная помощь, доставляемая самолётами. Одежда, палатки, продовольствие, медикаменты – всё это после ещё несколько месяцев гуляло по рынкам СССР.

Военные пытались ввести комендантский час, но Москва под давлением армянских властей не разрешила его впрыскивать, как не разрешили ввести военное положение или даже режим особого положения. Поэтому все легенды о расстрелах мародёров не больше чем предания. Я несколько ночей провёл с нашими патрулями и на блок-постах. При мне ловили и мародёров и бандитов, грабивших частные дома на окраинах. Их попросту передавали местной милиции. Бандитов, тех ещё задерживали, а мародёров часто отпускали. У многих были родственники в милиции или просто товарищи. Помню мародёра, которого задерживали ТРИЖДЫ! Причём в третий раз он попался тому же лейтенанту, что и в первый. Чтобы хоть как-то припугнуть его тот приказал представить расстрел на месте. Его поставили к стенке. Вскинули автоматы. И тот от страха обоссался. В итоге его доставили в отделение, и там после объяснений на армянском на лейтенанта в свалку полез местный дежурный, которому задержанный, оказывается, приходился племянником.

Оружие применяли. Но, в основном, для остановки прорывавшейся из города техники. Истина Ленинакана в том, что на всех дорогах в город и из города стояли блок-посты, но не для того чтобы перекрыть пути В ГОРОД, а для того чтобы перекрыть линии ИЗ ГОРОДА!

По решению Совмина СССР в город было стянуто больше 700 единиц тяжёлой техники. Грейдеры, краны, самосвалы и проч. Распоряжение был стянуть не менее 250 кранов. И КАЖДУЮ НОЧЬ из города они пытались прорываться. Как говорили милиционеры. дежурившие с нашими на постах, день труды крана на стройке стоит 100 рублей. А строек в Армении было всегда навалом!

Вот цифры из блокнота. Я записал их на совещании у коменданта:

11 декабря – приостановлено 50 кранов, 10 бульдозеров, 110 самосвалов

12 декабря – 70 кранов 5 бульдозеров, 96 самосвалов

13 декабря – 49 кранов, 18 бульдозеров, 112 самосвалов

В Ленинакан прилетел отряд французских спасателей. Они повергли с собой уникальную на то время аппаратуру для поиска и даже компьютер. На четвёртые сутки их лагерь обокрали, унесли часть этой самой аппаратуры, видеокамеру, магнитофоны. По мольбе французов его взяли под охрану десантники и сопровождали их на раскопы. «Мсье командОс», как их называли французы.

Помню, как врач француз разговаривал с нашим военным доктором. Оба хорошо знали английский. У французов закончились какие-то медикаменты. Они обратились к нашим. Француз что-то горячее говорил нашему, после изобразил в руках автомат и стрельбу. Я спросил доктора, о чём он?

– Говорит, что во Франции такой бардак был бы не возможен. Их спасают, а они только крадут и мародёрничают. Что французы собираются уезжать. Таких нужно публично расстрелять в назидание другим, иначе это не остановить.

С проблемой неопознанных тел справились только тогда, когда объявили, что за каждого погибшего будут выплачивать родным солидные суммы – по 200 рублей. И тут у любого неопознанного трупа – даже у лепёшки бесформенной появился родственник. Иногда по две мамы. Даже драки за них были.

При этом у большинства в мозгах крепко клубился дикий коктейль национальной спеси, презрения ко всем чужим и алчности. Любой тунеядец в стоптанных туфлях при спокойном поводе бросался рассуждать о «допотопной» древности «великого армянского народа», его таланте и уникальности, мародёры, клялись мамой, что грабили лавки чтобы раздать деньги тем, кто остался без копейки по примеру Давида Сасунского. Помню, как в 1991 году в Ереване одна учительница мне с презрением на лике доказывала, что землетрясение дело рук русских военных, которые специально устроили землетрясение, чтобы помешать армянам бороться за Карабах. Тема Карабаха была вообще вплетена во всё, что можно. Сообщать с армянами, не упомянув Карабах, было не возможно. Всё вертелось вокруг него. Помню анекдот того времени:

“Поднимает кран плиту, а под ней возлежит армянин. Спасатели – к нему, а он им говорит:

– Стойте! Карабах уже наш?

– Вроде нет. – Отвечают спасатели,

– Тогда опускайте плиту обратно!

Из блокнота:

В лазарете Ленинакана служил хирургом подполковник Мамедов (возможно это имя, в блокноте почти стёрта запись). Азербайджанец. Афганец. До землетрясения его несколько раз пытались избить. Начальнику лазарета в открытую говорили, уберите из госпиталя азербайджанца. Мы всё равно не позволим ему здесь жить

Когда ударила стихия, он уже через полчаса поднялся к столу и почти двое суток от него не отходил. Даже о том, что его семья жива, он узнал от других. Бросить больных и спасать своих он не мог, не позволяло эмоция долга. В госпиталь принесли девочку с тяжёлым переломами и кровотечением. Он оперировал её четыре часа. Вернул с того света. Родители кинулись к нему со слезами благодарить и заговорили с ним по-армянски. Он сказал, что не понимает. Что не армянин. Отец спросил, кто ты? Он сказал, азербайджанец. Тогда папа плюнул на пол, развернулся и ушёл.

Пожилая армянка, когда узнала у медсестры, что врач, который её будет оперировать не армянин, а азербайджанец, слезла с каталки и попыталась уползти с переломами ног!

В Ленинакане я увидал, что армянский народ тяжело болен. И это не случайное помрачение, не временная блажь…

Что ещё?

Когда я вернулся домой, то помню две детали. Первая – как я несколько минут не мог принудить себя войти в громаду своего двадцатидвухэтажного дома, где жил на двенадцатом этаже. Настолько прочно за предыдущие десять дней в мозги въелся ужас перед «высотками».

И вторая – на следующий день я стоял в магазине в очереди, в ожидании когда в тележке вывезут варёную колбасу. Уже начиналась эпоха тотального горбачёвского дефицита. И за колбасой выстроилась цельная очередь. Наконец тележка с нарезанными на крупные куски батонами «докторской» появилась в зале и, вдруг, опередив всех, у неё очутилась дородная армянка в увешанных кольцами пальцах, которая начала быстро накидывать в свою тележку куски колбасы. В ответ на согласное возмущение тётка запричитала, что она беженка из Ленинакана у которой на глазах разрушился дом и теперь она здесь ютится с тремя детьми. И очередность жалостливо замерла, дожидаясь пока она наберёт столько сколько её нужно.

Помню, как мне дико хотелось взять её за шиворот и вышвырнуть на улицу. Потому что десяток золотых перстней и перстней на пальцах свидетельствовали о том, что этой бабы в разрушенном Ленинакане никогда не было. Но я сдержался…